00

――――とりあえず、二人は今日もキスをしていた。

「ん――――」

軋む寝台。重なり合う。

触れ合った部分が、両者の乱れた着衣が互いを扇情する。

「薫……」

征服するように覆い被さった。

眼前に仰臥する少女からの微かな抵抗。

しかしそれはすぐに失せる。別の感情に希釈されたように。

「薫、好きだよ……」

「ん……マキくん……わたし、も……」

告白する。

目前の相手への高まりが最も顕著になるのが情交時というものだろう。

二人はそれなりに長い年月を使って、互いの間に信頼を積み上げていったのだ。

それが、ここに来て吐き出されている。

「いくよ……」

「や、待っ――んんっ!」

しぶとく抗議を続ける口を塞ぐ。

折れよとばかりに抱きしめた。全身で存在を感じている。

――あぁ……好きだ、薫……俺は……、

言葉にできなくとも、彼はその言葉を脳裏で告げ続ける。

……例えそれが、無意味と思える空虚なものであったとしても、そうした。

空回りをして、結果的に甘い言葉を囁いてしまう心持ちなのだ。

情事の際に口にされる愛には価値がない、という話も聞く。

一時の高まりの最中で口にされる類の言葉に、今後持続するだけの熱を帯びているかは怪しい……というところだろう。

――そんなこと……、

しかし、牧人はそうは思わない。

前述の通り、自分と彼女には積み上げられてきた日々があるのだから。

それを吐露することを無価値と切り捨てることなど誰にも出来ない。出来るはずがないと思う。

「ほら、……薫」

だから、

口にされる言葉の数々が、

劣情を誤魔化すための美辞麗句などであるはずがないのだ。

そして、今日も体を重ねる二人。

「……マ、キ……く…………」

……気付けば長らく放置されたままのギターを尻目に。

■■■■■

……行為のあと。

二人はベッドに横たわっていた。

牧人の全身を甘美な疲労が満たしていた。

すぐ隣から感じる体温に、頬が緩みそうになる幸福感が追随してくる。

「ねえ……マキくん」

「ん?」

薫は何気なく牧人に問うた。

「わたしが誕生日にあげたDVDって、……見た?」

「あー……」

牧人は気怠そうに身体をよじって背を向けた。

「……んー、まぁ」

イエスともノーとも取れる返答を残して、彼は目を閉じた。

――眠い……。

疲労した体が睡眠を求めていたのは本当だった。

「…………そう」

憂えるような表情で、薫は牧人の背を抱いた。

遠ざかる彼を離さないようにするような、どこか切実な抱擁だった。

少年少女の、無自覚に怠惰な時間が流れていく。

…………そんな、春休み最後の日だった。

01

珍しく薄暗い曇天のその日、牧人は一人早く登校していた。

早い時間帯では連れもいない。

「………………」

静かな朝を歩いて行く。

皆と通っていた通学路も、一人では大分趣が違う。

足音がしない。車の音がしない。鳥の声がする。

光景をどこか異質に感じるのは天候の所為だろう。

「……いねぇか」

いつも薫と落ち合う場所に差し掛かるが、誰もいない。

時間が早すぎた。

途中の交差点。明彦もやって来ない。

曲がり角。耕平となつめについても同様。

――早出なら、こんなもんか……。

一人もたまには悪くないな、と思った。

最近は賑やか過ぎたのだ。

その日々の中にこんな日が少しだけ挟まることもあるだろう。

「……?」

だがそう思うと同時に、唐突な違和感を牧人は覚えた。

取り残されたような僅かな孤独感が胸を刺す。

単に無人の景観にあったからだろうか。

友人たちだけでなく、早過ぎて町には人通り自体が皆無だったのだ。

ならば、この寂寥感はそこから生じたものか……。

少年はそのように自身を納得させる。

学校に続く河川敷を歩いている時だった。

「あ、マキくん」

彼女がいた。

「……か、薫?」

「よかった、今日は一緒だね」

安堵する少女だったが、牧人は驚くばかりだ。

このような場所で会うとは想定外でしかない。その上、まるで待ち伏せたかのようなタイミングだった。

……ちょうど彼が、妙な寂寞の情に駆られていた時期だったからだ。

「お前……こんな時間になんで――?」

従って驚きながらも、心が密かに踊る。

先程までは一人がいいなどと思っていたが、薫の顔を見るや、そんな気分ではなくなったようだ。

「最近マキくん、早い時間に一人で登校してるでしょ? だからわたしも早く出たら会えるかなって」

「最近って……」

――早出なんてたまにしか……。

「どうしたの、最近は早寝早起きなのかな?」

「…………あぁ」

――そうか……。

この日ばかりのことではない。

ここ最近の牧人は、いつも早く出ているのだった。

理由は別にない。

ただなんとなく、友人たちといるより、一人でいる方がいいと思ったのか。

自己憐憫のように、孤独感を楽しみ気取っていただけなのか。

不明瞭な理由から、牧人は一人だった。

「……のんびり行こうか。早いしね」

「……そうだな」

しかしどうしたことか。

今こうして薫と共にいると、一人は嫌だと思えるのだった。

求めて得た孤独の価値が、自分でも見出せずにいる。

……彼女と一緒にいたいと、思わせるのだった。

季節は、春。

牧人は高校三年になった。

■■■■■

「…………さて、と」

教壇の方から声がした。

一年の時から、すっかり顔馴染みになったあの担任教師が教室を出て行く。

下校のHRが終了し、雑務を終えて職員室に戻って行ったのである。

ここ最近、牧人はあの教師がかつてほど明朗な雰囲気を出さなくなったと感じていた。

否、あの教師だけではない。

全ての科目の教員から、どこかなげやりな態度が滲み出ている。

高校三年となれば、皆それぞれの進路のためにやるべきことが様々ある。

受験勉強のための自習、就職活動のための書類作成……、必要なことは数多い。

必然、授業を真面目に受ける生徒の数も目に見えて減るのだった。

ならば、教師たちのそうした反応も、当然かもしれない。

……消化試合に似ているな、と牧人は思った。

高校三年。

その肩書きには、他の学年にはない意味合いが数多く含まれている。

それは最高学年としての責任感などといった解り易いものもあるが、そればかりではない。

全てを一言で総括してしまえば、青春の終焉だろうか。

高校を卒業した先の新たな進路――進学、就職……。

どのような形であれ、所謂“社会”に沿った生き方をしようとする限り、そこには今まであったような青臭い空気は残されていないだろう。

立場的にも年代的にも、彼等は大人になっていくのだ。

成人に青臭さなど、逆にあってはならない。

若者特有のそうした生温い空気は、過酷な仕事社会にはそぐわないからだ。

その切り替えを上手く行えない青年たちが、職場などで上司たちから学生気分で仕事をするな、などとどやされる事になるのだ。

同時に、高校三年という時期には当然そうした進路の問題が付き纏う。

進学する者は受験のための勉強に勤しみ、就職する者はそのための準備に奔走する。

授業も受験科目など、必要に応じてクラス分けが行われ、ホームルームもやや形骸化するところがある。

部活動は引退。学校行事にも不参加のものが増えてくる。

こうして、申し合わせたかのように、彼等の日々を彩ってきた色々な物が次々と消え失せていくのだった。

そうした慌しい流れに忙殺されていく中で、若者たちは青い意識を徐々に忘れていくのかもしれない。

どこか静かな教室。

口に出さないまでも、誰もが空気が灰色のようにあせていくのを感じていた。

様々に変色していた玉虫色の空気が、今や一所に落ち着きつつある。

「薫は、受験か?」

「うん、一応。マキくんは?」

そんな場所に、この二人もいる。

「俺も、どっか大学行けって言われんだろうなぁ……かったりぃ」

「マキくんの進路だよ。好きなようにすればいいんじゃない?」

「そんな簡単にいけば苦労しねぇよ……ったく、高校受験が終わって清々したと思ってたら……。三年って早ぇなぁ……」

「ホント、だね……」

いつか感じた寂寥感が再起する。

彼等がここで過ごす日々にも、着実に終わりが近づいているのだ。

「とりあえず、今日はどうしようか?」

「適当にブラつこうぜ。明日は休みだし」

「そうだね」

周囲は受験だ就職だと慌しい。

そんな中に二人はいる。

そんな中でも二人はいつも一緒にいる。

だから、忙しくとも楽しかった。

楽しければ、いいだろうか。

二人で廊下を歩く。

人気のない教室、階段、通学路。

「最近、なんだか静かだね」

「耕平たちがいねぇからだろ」

言いながら、牧人は薫以外の友人は最近ほとんど彼の部屋に来ていないことにふと気がついた。

「――――」

……が、別にいいと思った。

別に疎遠になったわけではない。

学校で会えば会話もするし、休日や放課後には五人で遊びに出る事もあった。

回数自体は以前より減ったが。

しかし、牧人の部屋に来るのは薫だけになった。

理由は……特にないのだろう。

牧人が拒絶したという程ではない、なんとなく周りが気を使ったといったところだ。

――まぁ、耕平や芥川が来るようになるまでは、これが普通だったんだしな……。

静かな自室に一抹の寂しさを覚えることもないではない。

しかし、前述してきたような様々な寂寞の念が混ざり合い、どれが該当するのか牧人は認識できずにいた。

或いは、高校三年、という立場が彼を以前ほど楽観的でなくしていたところもあったのかもしれない。

ただ楽しいだけの日々を、無意味に忌避する意識が、どこかにあったのだろうか。

――大体お前は受験生なんだぞ。そんなことをしている暇があるなら……、

不意に、かつて聞かされたそんな言葉が蘇った。

散々刷り込まれたその意識が根付いてしまっているということなのか。

――ふざけやがって……。

葦原牧人は強制を嫌う。

だが、そうして好き勝手生きていられる時間も、残り少ないのかもしれない。

「…………」

……そう思うと、彼は不安になるのだった。

「雨、降りそうだね」

「うち寄っていけよ。帰り、傘貸すから」

驚くほど自然に、牧人は薫を家に呼んだ。

かつて抱いていた青臭い羞恥心が、果たしていくらそこに残留していただろうか。

その良し悪しを判断出来る者も、ここにはもう誰もいないのだった。

02

とある休日。

「…………ん」

牧人は、携帯電話の着信音で目が醒めた。

「……もう、時間かよ――」

手探りでたぐり寄せた電話を開く。寝起きに眩しい液晶画面。

すっかり目に馴染んだその名前と、一昨日に決めた待ち合わせ時間から一時間以上経過したデジタル時計が目に入る。

――…………。

さしたる感情もなく、通話ボタンを押した。

『あっ、マキくん!? やっと出てくれた……!』

焦燥感と安堵感が混在した薫の声。

「……あぁ」

対応する牧人の鈍い返事。声がまだ覚醒していない。

『なにやってたの? ずっと待ってるのに来ないから心配してたんだよ?』

「悪ぃ、寝てた……」

『寝てたって……、じゃあやっぱり家にいるの?』

「うん」

『…………』

電話越しに少女が脱力するのを感じ取る。

「お前は……どこにいんの?」

『マキくんの家の前。もしかしたらと思って来てみたんだけど……』

「……そうなのか。悪いな、とりあえず入れよ。鍵、昨日渡してただろ?」

『う、うん……』

「じゃ、いったん切るから」

無機質な電子音を最後に通話終了。

牧人は興味なさげに携帯電話を放り投げた。

数十秒も経たないうちに、薫が部屋に入ってくる。

「お邪魔します……」

「あぁ」

しかし牧人はベッドに寝転んだままだ。

両手を頭の下に敷いて、仰向けに天井を眺めている。

「今、起きたの?」

「まぁな」

不安げな薫の問いに答えつつも、視線は天井を見たまま動かさない。

「どうしたの……? 体調、悪い?」

「いや……そんなことねぇよ」

「…………」

寝返りをうつ。入口に立ったままの薫と初めて視線を交錯させる。

「そんなトコに立ってないで、座れば?」

身体を少し奥にずらし、人一人が座れる場所を作った。

「…………」

薫は少し憮然としながらも、牧人の横たわるベッドに腰掛ける。

彼女の体重が加わって、スプリングがそちら側へたわんだ。身体が微かに触れ合う。

「今日は……、どうしたの?」

マットに手を突いて、見返るように牧人の表情を伺った。

「別に。ちょっと昼寝したら起きられなかっただけだよ」

「昼寝って……まだ十時――」

「もういいだろ、そんな事より――」

遮るように言うと同時に牧人の手が薫の手首を掴む。

「え――?」

支えを失った彼女はバランスを崩し、そのまま牧人はその手を引き寄せた。

結果、ベッドに倒れ込んだ薫を牧人が組み伏せるような形になる。

「ちょっ……! マキくん!?」

「いいだろ……別に」

「だって、今日は映画見に行くって……マキくんが見たいって言ったから――!」

「途中から見たって仕方ねぇよ」

実際は全く興味のない映画だった。ただ目に留まっただけだ。

外に出たいとしつこい彼女を納得させるための、その場限りの発言に過ぎない。

この時期。

牧人には、薫との外出に対するかつてほどの高揚が失われてしまっていた。

……むしろ、その後に控えている物の方に、熱意が向き過ぎていた。

牧人は若い男なのだ。若過ぎると言っても差し支えないほどに。

薫は小さな抵抗。気にせず抱き寄せた。

「もぉ……、や、ちょっと――!」

背中越しから牧人の手が薫の胸を掴む。

「ま、マキくん……!」

「どうせ今日だって映画の後はこの予定だったんだろ? なら、それが少し早まるだけじゃねぇか」

「――っ! でも、まだ……」

体を押さえる力が少し弱まって、牧人の方へ向き直る薫。

「まだお昼にもなってな――んっ!」

すかさず、牧人は唇を奪う。

「ん……ん、んぅ……っん!」

舌が絡められると同時に、再度手を引かれて体の向きを変えられる。

互いに抱きあうような体勢になってから、薫は唇を解放された。

「はっ……、ね、ねぇ……マキ、くん」

「ん……?」

「気、早すぎるよぉ……んっ」

小さな抵抗の言葉も首筋を這う牧人の舌に遮られた。

「触って……、薫」

手が下方へ導かれる。指先に触れる硬質の感触。

……薫は歓喜と悲哀が入り混じったような、複雑な気分になった。

「――けっきょく、流されちゃう……」

拗ねるように言うと、牧人は楽しげに笑んだ。

薫にとって、その諦念は哀しくも快かった。

禁欲的な枷が解かれる、甘美で退廃的な心持ち。

「脱がすよ……」

この先に待つ快楽を予期すると同時に、薫は――

「あぁ……」

――心地よく堕落していくのを感じるのだった。

そして牧人は、果たして何を考えていたのか。

……恐らくは、何も考えていなかったのだろう。

■■■■■

「あ……」

夕日の眩しさに、藤宮薫は目を醒ました。

同時に、自分の隣で寝息を立てる少年の存在と、自分が一糸纏わぬ姿であることを認識する。

「そっか……また……」

億劫な調子で一人呟いた。

――結局、マキくんと……、そのまま寝ちゃって……、

未だ不鮮明な思考が流れる。

「…………」

隣で安らかに眠る少年の顔を一瞥した。

安心し切った、無垢な素顔が晒されている。

その寝顔は意外にあどけない。

普段学校などで見せる険のある表情には程遠かった。

そうした差が、彼が普段背伸びをしていることを感じさせ、微笑ましくもある。

彼の眠りを妨げないよう、そっと身体を起こす。

「のど、渇いた……」

確か鞄の中にペットボトルの緑茶があったはず。

そう思い、立ち上がろうとして違和感が、

「……?」

――どろり。

「あ……ぅ……」

自身の脚部を伝う粘性の液体に気付き、羞恥に顔が熱くなった。

意識すれば、下半身に残った微かな異物感。

ぬめる白色が自身から流れ出て行く光景は、目を逸らしたくなる程に卑猥だった。

「ティッシュ……用意……しないと」

よろよろと立ち上がり、机の上に置かれた箱を目指す。

「んっ……ん……!」

下腹部に力を込めると、押し当てたティッシュに白く泡立ったそれが吐き出された。

「……あ……、すご……」

紙面に付着したその量を見て、妙な感慨があった。

先程までそこにあったものの状態を思い出し、もやもやした物を胸中に感じながらも、薫はその作業を続ける。

ここである程度拭き取っておかなければ、帰り道、歩行中に垂れてきてしまう。

それは……困るだろう。

「なんで……こんなに出るんだろ……」

――男の人って、みんなそうなのかな……?

牧人以外に男を知らない薫には埒外の知識だ。

比べたいとは思わないが、少し気になった。

――味とかも、違うのかな……、今度なっちゃんにでも聞いて…………、

味、と想像して無意識に身体が熱を帯びた。

舌に残る苦味。錯覚だろうか。

「ばか……わたし、なに、考えて……」

恥らうように、その他の情事の痕跡も拭い去った。

唾などの互いの体液で濡れた場所をティッシュで軽く拭く。

使用したティッシュを一纏めにし、なんとなくあたりを憚るような所作で屑篭へ。

大量消費されたそれらに一抹の勿体なさを感じながら。

「ふぅ……」

虚脱したように、椅子に腰掛けた。

室内といえ、裸身に触れる空気が冷たい。

ベッドの上で少年は熟睡したままだ。

「最近……いっつも、こうなっちゃうなあ…………」

諦めたようにぼやく。

――悪いことだとは……思わないけど……、

牧人と共にいるのは薫にとっても心地良い。

彼の好意は喜ばしい。

だから、こうした関係を求める彼を無下にもできない。

椅子から立ち、ベッドの脇に立った。

「――マキ、くん……」

手を伸ばし、癖のある髪を撫でる。

「ん……」

少年は甘えるように微かに呻いた。

その姿が、愛しい。

……気付けば、そんな姿を慈しんでいる自分。

見栄っ張りで素直じゃない。

しかし心根は純真で優しく、これで意外に頼りになるところもある。

何より、共にいて気楽であり、不器用ながらも必死な愛を向けてくれるその姿が嬉しくもある。

見守ってやりたくなる。

頑張り屋な牧人の世話を焼いて、先回りして強がって見せて、助けてあげたくなる。

そうした余裕ある態度で接することが薫にとっても重要であるように。

――スキって言われて……嬉しいだけなのかな……、でもわたしだって……、

そうして彼を求めてしまっている自分。

客観的には、依存し合っているようにすら見える関係性。

漠然と、

――このままじゃよくない……よね……。

薫はそう考えていた。

「…………」

部屋の隅に放置されたままのエレキギターを尻目に。

――懐かしいな、セッションとかしてた頃……。

牧人のことは好きだ。

しかし今の牧人とあの頃の牧人を比較して、どちらがいいかと問われると、即答出来ないところがあった。

――そんなことしたって……意味ない……。

現在と過去の比較――薫はそんな無粋な思考を恥じたが、理想を求めるのは人として当然の思考展開だろう。

とまれ、二人の蜜月はかつて程輝いていないことを、少女の方は自覚していたのだ。

「かお、る……?」

少年がゆっくりと目を醒ます。

「……おはよ、マキくん」

少女は晴れがましい笑顔でそれに応えた。

…………そうすることが義務であるかのように。

その後、多少の雑談を交わして、薫は家に戻った。

自室にて、一息つく。

「あ……」

――服、汚れちゃってる……。

着替えをしようと思った。

そして服を脱いで、それに気がついた。

「……キスマーク」

乳房につけられたそれを今になって見つけ、身体が僅かに疼くのを感じ……、

――ば、ばかっ……わたしまでそんなことで……どうするの?

慌ててタオルを取り、入念に拭い消そうとした。

「ん……っ……」

……その摩擦がまた何かを思い出させる。

「じ、受験勉強……しないとね……」

私服に着替え、机に向かった。

……真面目な少女は悩んでいたのだ。

04

そして、その時が来た。

この日も、牧人の部屋にやって来たのは薫だけだった。

「ま、マキくん……今日、こんなの持ってきたよ」

「……?」

その日、彼女は通学鞄の他に黒いケースを携行してきていた。

「ま、待ってね。組み立てる、から……」

「お、おい……?」

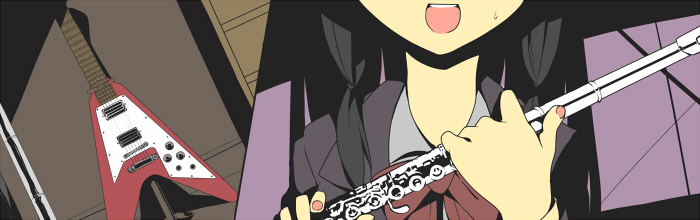

中から現れるのは三つに分解された銀色のフルートだ。

柔らかな音色を紡ぐその管楽器は、薫が所属する吹奏楽部で使用しているものである。

その様子を見ながら、牧人は戸惑うばかりだ。

突然フルートなど持ってきて、一体何のつもりだろうと訝しがる。

ちら、と部屋の隅で埃を被ったエレキギターを一瞥した。

――まさか、セッションしようなんて、言うんじゃないよな……。

脳裏を過ぎった考えを牧人は否定したかったが。

「たまには、さ……」

長く伸びた銀の管を手に、薫は口を開く。

その声音は若干の震えを帯び、緊張を感じさせた。

「一緒に……演奏してみない?」

「…………」

フルートを手にした薫が問い、無手の牧人が黙す。

水平に伸びたその銀色の管楽器は、音色といい形といい、清純な楽器であると牧人は感じていた。

そして、その雰囲気がそれを奏でる彼女に良く合っているとも。

――なんか……懐かしいな……。

その思考が浮かぶと共に、

――じわり。

「ん……」

何かが心に染み出す感覚。

それは、病のように不快なものだった。

痛む心が思い出す。

かつてはこの部屋で、二人楽器を奏でたものだった。

とにかくも健全な二人だったのだ。

「さ、最近……マキくんの家に来ても、その……あんなこと、ばっかりじゃない?」

ベッドの方を見ながら言う。

しかし今日も、先程まで二人はそのようなことをしていた。

……すっかり堕落してしまっていたのだ。

「だからってわけじゃないんだけど……、今日、久しぶりに部室からフルート持ち帰ってきたんだ」

その関係性について薫は微妙な危機感を覚えつつあった。

同時に、牧人がギターを全く弾かなくなっている事実も彼女は憂えていた。

……彼女は、かつての牧人が好きだった。

その感情が色褪せてしまったとまでは言わない。今も彼のことは好きである。

だが、今の牧人は変わってしまった。

二人で音楽を奏でていたあの頃の、不器用ながらも必死に楽しく生きている牧人ではない。

様々な色を、迷いながらも懸命に探していた頃と違い、今はただ灰色に落ち着いている。

ただそのことが、すぐ傍の薫には察せられて、哀しいのだ。

別に、大きな夢があったわけではない。

ギター片手に世界を目指すような、大志ある姿に憧れたわけではない。

ただ彼はギターが弾けて、彼女はフルートが吹けて、

一緒に曲を演奏したらきっと楽しいという発想があって、実践して、事実楽しかった。

……幸せだったのだ。

彼にとってのエレキギターは、そんなささやかな幸福の本質であるように思われていたのに。

そんな小さな幸せを得ようともがく牧人が、彼女は好きでもあったのに……。

「ほ、ほら、ギターだってホコリかぶってるよ……たまにはさ、その、触らないと駄目だよ」

だからその事実が、薫は哀しかった。

足掻くのを辞め、たゆたうだけになってしまった牧人を見ているのが嫌だったのだ。

そして彼を堕落させてしまった責任は、自分にあるのではないかと感じていた。

自分と付き合うようになってから、彼はこうなってしまったのではないかと感じていた。

だから、この日彼女は――――

「だから……あの、一緒にさ、演奏……しない?」

牧人を起こすことに決めたのだった。

その義務があると感じていた。

彼がこの生温い退廃から出て、かつての日々を少しでも思い出してくれたなら…………

ベッドに座ったまま、牧人は薫の言を聞いていた。

「…………」

その姿は甲斐甲斐しかった。

――薫……なんでそんな……。

けれど、どうしてか痛々しかった。

見ていられない。目を背けてしまう。

「……そんな……」

事実、ギターは長らく弾いていない。触ってもいない。

そんな状態で演奏などする気も起きない。

「駄目、かな?」

「……いや…………」

「ね、良いでしょ、ほら、きっと楽しいよ?」

「……わ、わかったよ」

しかし薫は必死だった。

それに気圧されるような形で、気付けばギターを手にしていた。

押しに弱い部分は相変らず。

……学ばない部分も相変らず。

埃を被ったネック。錆付いた弦。

ストラップを通す。肩にかかる重量がきつい。

――ギターって、こんな重たかったっけ……?

何から何まで不自然で、現実味がなかった。

「曲は……何にする?」

「ホルスト……はどう? マキくんがかっこよくアレンジしてくれた曲だよ?」

「あぁ……あれなぁ……」

――どんなだったかな……?

そんなこともしていた、といった程度の感慨だった。

あれだけ熱心に弾いていたというのに、心が冷え切って動かない。

……麻酔のように。

薫と付き合う頃までは真面目に練習していたギターだったが、いつしか触れる機会はめっきり減っていた。

気付けば本当に長い間弾いていない。積もりに積もった埃と錆がその証明だ。

――俺、その間って……何してたんだっけ……?

部屋を見渡す。視界の中に、変わったものは特にない。

……彼の腰掛ける、折りたたみ式ベッドを除いては。

「……?」

微かな違和感。

無視できる程度の。

「一緒に、……やってくれる?」

「んー……まぁ、いいよ」

「あは、やった!」

喜ぶ薫。牧人は嬉しくなった。

彼女が笑ってくれるなら、ギターを弾くのも悪くないと思った。ほんの少し思った。

「……ん?」

また違和感。デジャヴにも似た感覚だ。記憶がぶれている。

しかし、まだ大したことはない。

――まぁ、昔は真面目に練習してたんだから……なんとかなんだろ……。

そう思って割り切った。

……軽い気持ちだった。

「じゃ……いくよ――?」

薫が唇を添え、さっそく音を紡ぎ始める。

数秒後には、自分の伴奏パート。

「……………………」

だというのに、緊張感がまるでない。

空虚な指先がピックを持つ。この感触も奇妙だ。現実感が薄い。

同時に、じわじわと何かが心を侵蝕していく。

先程――薫がフルートを持ち出した辺りから始まっていた妙な感覚が次第に強まっていく。

――待て。なんだ……? この感じ……?

胸中に微かな焦燥。最早それは無視出来る程度のものではなくなってきている。

薫と共に演奏をする。

あれだけ楽しかったことだというのに、今は何も感じない。

上手く行った時の喜びも、失敗した時の恥ずかしさも、何も思い出せない。

上手くやろうと意気込んだ時の緊張感も、無事弾き終えた時の安心感も、何も思い出せない。

……何かを、……全てを、……忘れている?

そんな、虚無のように凪いだ心が、逆に牧人を焦らせる。

何故、ここまで落ち着いている?

これではまるで、亡骸のようではないか。

――待てよ……、本当にお前は…………

大腿部に触れるボディの感触が鬱陶しい。

座っての演奏も慣れてきていたはずなのに、気づけば初めてギターに触った時のようなぎこちなさだ。

「あ……?」

再三の既視感覚があった。

この感覚は前にも一度あったものだ。

記憶が蘇り、牧人の心に僅かな亀裂が生じ――

――……本当にお前は、ギターを弾いたりなんかして大丈夫なのか?

……なんとかなるだろう。

そう軽い気持ちで弦を弾いてみる牧人だったが……、

「あ……れ…………?」

案の定、なんとかならなかったのだ。

少年は繰り返す。

結局……、彼は根本的には何も変わっていないのかもしれない。

人は変わるもの――変われるものだ。

だが、それは表層的な部分に過ぎない。

形作られてしまった芯の部分は、余程の事がない限り変わらない。

……変われない。

■■■■■

どこかで予想はしていた。

従って、牧人の驚異はさほどでもなかった。

ただ押し寄せてくる現実感に、焦りと恐れがひしひしと広がっていく。

「……っ?」

最初の和音で既に何かがおかしい事に気付く。

――狂ってる……?

調律は先程行った。

だが音程が、耳に残っているものと違う。

――まさか……間違えた?

牧人はチューナーを使わない。音を耳で覚え、感覚でチューニングを行っていた。

その方法は耳を鍛える意味では良いものと言えたが、それは音楽をずっと続けていくことが前提となる。

続けていられれば問題はないが、一度楽器から離れてしまうと、当然感覚を忘れてしまうため正確な音を認識するのが難しくなるのだ。

牧人は半年近くの間、全く練習をしていない。

そのブランクを経てなお正確な調律を行える程、牧人の耳は良くなかった。

ギターとは和音を主体に奏曲する楽器であるため、六本の弦がそれぞれ決まった音程に調律されていなければ不協和を生み出してしまう。

仮に半音下げなどのスタンダードでない構成の場合にも、ある程度規則性を伴っていなければならない。

弦楽器としての特性上、音がずれた分だけ押さえる位置をずらすことで本来の音を出すことは可能である。理論上は。

しかし、この時の牧人にそのような事を求めるのは酷というものだろう。

――え、えっと……狂ってるのは、三弦? いや、二弦か?

和音が聞き分けられない。

何か音がおかしいが、何がおかしいのか解らない。

焦る。根拠のない自信が消えていく。

指の形はかろうじて覚えていた。

だが、弦が指の下を逃げ回り、上手く押さえることが出来ない。

「――っ、っ!」

加えて、手の移動も追いつかない。

次に奏でるべき音が頭の中にあるというのに、そのために必要な手順を脳も身体も処理し切れずにいる。

「……っ、……っ」

その感覚に記憶の一部が合致する。

あれはまだギターを始めたばかりの頃、自分の気に入っていた曲を演奏してみた。

何度も何度も。擦り切れる程にCDを聴いていたから、音を覚えている自信はあった。

だが、技術も経験もない牧人には弾けるはずもなかったのだ。

音を正確に鳴らすことすらままならず、速過ぎる展開にも全くついていけない。

実力不足が雑音を鳴らすことの苦痛を、牧人はこの時に思い知ったのだ。

現状は、その時と似ていた。

今演奏しているホルストの組曲は、牧人がかつて弾くことが出来なかったあの曲とは全くの別物だ。

だが牧人は仮に今演奏したとしても、やはりあの曲には歯が立たないであろう実感があった。

――なんだよ……これじゃ……、

「あっ……」

薫が思わずフルートから口を離した。

「……っく」

牧人が遂にしくじって、演奏を止めてしまったからだ。

正確には止めたのではなく、止まった。

作業機械が過負荷によりフリーズしたようなものである。

処理の限界が訪れたのだ。

「…………あ」

――不甲斐ない。

その感覚が生じたのも、全てが終わった後だった。

……思えばそれは、

「………………」

本当に無様な演奏だった。

曲を奏でることすら出来ていない。

まだ曲の途中、中盤に差し掛かるよりも前に牧人がつかえて中断された。

そして、そのまま硬直してしまっている。

「…………」

「…………」

二人の間に沈黙。

室内に満ちる微妙な空気。

何か言われる前に謝ろうとも思ったが、そんな気はすぐに失せた。

そのぐらい、何もない。

音を鳴らしていた間の急いた心地も今では消え失せ、冷酷なまでに実状を認識し始めている。

――なんだ……これ……?

だが思考は停止し、理解不能な何かに疑問を投げかけるだけだ。

劣化――などと生易しいものではなかった。無に帰していた。

指摘すべき部分は多数あった。きりがない程に。

――なんだ……俺……は、

解らない。信じられない。認められない。

この曲は牧人と薫が最初の頃に編曲したものだった。

演奏した回数も多い。完成度も最も高かった。

……何より、この曲は薫と共にいた思い出そのものでもある。

だというのに……

「…………なんだ、よ……これ……」

思わず疑問を口にした。

何か言わなければならない気がしたが、何を言ってもどうしようもない事が理解できた。

その答えは自分が持っている。

彼が理解も納得も認識も出来ない対象は、他でもない……彼自身だ。

――素人、同然……じゃねぇか……こんな……?

なまりきった自分の腕前が、徐々に牧人の脳に認知されつつある。

……葦原牧人は、ギターが弾けなくなっていた。

唐突に、抱えていたギターの弦が切れた。

勢いよく跳ねたそれは、持ち主たる牧人の頬を切り裂く。

切り傷から血が滲み、室内には不快な音が響き渡る。

「……え?」

突然のことだった。

実際は磨耗しきって、とうに切れる寸前だったのだろう。

それが、先の演奏で果てを迎えた。

恐らくは、手にした時から既にがらんどうだったのだ。

張り詰められた姿を保っていただけで。

傷口から血が滴って、シーツを汚した。

小さな傷だ。すぐに塞がるだろう。

しかし、白いシーツには赤が染み込んでしまっていた。

切れた弦。汚れたシーツ。

穢れない白に、赤色が、暴力的に広がっていく。

「……あ、あぁ…………」

同じ速度で、彼の心でも何かが拡散を始めた。

必死になって封じ込めてきた何かが、内側から溢れ出す。

わけもわからず……絶望的な気分になった。

「……っ、薫……!?」

そしてその、事実を、

彼の人生を全て駄目にしてしまうぐらいカッコ悪い事実を、

「マキくん……」

一番知られたくない相手に知られてしまった。

醜態を見られた――否、自ら晒した。

しかし、

「マキくん……今日は……」

優しい少女は、曖昧に笑んで、

「今日は……調子、悪かった……かな?」

そんな、少年にとってあまりに残酷な言葉を向けた。

――俺はっ……!!

「――っ!」

投げ捨てた。

最早演奏する気力などゼロに等しい。それどころか、これ以上この楽器を持つことにすら耐えられない。

だから肩にかけていたギターを外し、消えよとばかりに投げ捨てた。

乱暴に放り投げられ、棚にぶつかり、物が落ちる。

がしゃん、と大きな音が立つ。

「きゃあっ!?」

破砕音に薫が悲鳴を上げた。

「――クソがっ!!」

牧人は叫んだ。

叫びながらベッドに転がり、大の字になる。

――クソが! クソがクソがクソがっ!!

その悪態は自身に向けて吐かれたものだ。

心中に沸き出して来る止め処ない自己嫌悪。

寝転んでも、身体を弛緩させても、心を責め苛むそれは、決壊したダムからあふれ出る水を彷彿とさせる。

「…………っっ!!」

割れんばかりに歯を食いしばる。

圧壊する程に強く、拳を握り締める。

――俺、は……俺は何を、やってたんだ……っ!?

言葉にすらできない。

心を満たしていた生温い感情が失せ、思考が驚くほどの速度で冷え切っていく。

――俺は、何を……?

繰り返される自問。

しかし答えなどとうに出ている。

脳は既に冷めていて、状況を把握した後だった。

薫との交遊にうつつを抜かし、ギターの練習をおろそかにしたのだ。

先の無様な姿は、その結果に他ならない。

――俺、馬鹿じゃねぇ、のか……?

気付き、唖然とした。

何をしていたのかすら理解していなかった自分に。

「……だ、大丈夫だよ、また練習しよ?」

普段なら心地よいはずの薫の慰めが、刃のように突き刺さる。

「…………」

――あの時、ステージに上がるんだろうねって……薫、言ってくれてたのに……!

思い浮かぶ。

「私も手伝うから……ね? マキくん……」

寄り添ってくる彼女が、今は逃げ出したくなる程に恐ろしい。

「………………」

――バイトだって……元はと言えばギター買うためだったんじゃねぇか! なのに、そのこと忘れて……全部、遊ぶ金に消えてって……!!

自分の言葉が、自分の行動が、次々と思い浮かぶ。

「絶対前より上手くなれるよ……だから、諦めたりしないでよ……」

優しい言葉が痛い。浮かべてくれる笑顔が辛い。

「……………………」

――ギター、最後に触ったのはいつだ……? あんだけ、練習してたのに……!?

自身の数々の言動の、なんとカッコ悪いことだろうか。

「いやだよ……マキくん……、そんな……自分を責めたりしたら駄目だよ……」

か細い声。薫は泣いているのかもしれなかった。が、それを認識する余裕が牧人には既にない。

「……っ!」

――覚えてねぇくらい……前から……俺、は……。

考えれば考えるほど見つかる“ダサい”それらを、自分は今まで全く意識してこなかった?

そう思うと、慰めてくれる薫の顔が急に正視できなくなる。

――薫とヤることしか考えてなかったってのかよ……? まるで猿じゃねぇか? そうじゃなかったらクズだ、馬鹿で無能で最低の……

「はは……ははは…………」

心中で自身を罵倒するのに疲れてか、乾き切った笑いが漏れた。

同時に、両手で顔を覆う。

情けなさに涙が出てきそうだったからだ。

無様に歪む泣き顔を、大切な彼女に見られてしまうのが嫌だったからだ。

……泣き笑う――嘘っぱちの強さと、次々と露出する弱さが拮抗し、喫水線に達している。

ここに来て尚今更、少年は恐ろしい。

彼女に見限られるのが、呆れられるのが、見捨てられるのが、

……彼女に、カッコ悪いと言われるのが、死にたくなるほど恐ろしい。

――いや、だ……薫……、俺は……!

だから必死に取り繕って、強がって、虚勢を張って、

「マキくん、わたしは――!」

呼びかける彼女の声を遮るように、牧人は勢いよく跳ね起きる、

「薫……」

そして、はっきりと……言った。

視線には冷気を。言葉には威圧を。居住まいには自信を。

彼の持つ全ての強さを込めて駆使して、

「悪い、今日は帰ってくれないか」

そんな、最低な言葉を。

……薫の頬に一筋の液体が伝ったのを、目を逸らしていた牧人は知らない。

■■■■■

藤宮薫は帰宅した。

掃き溜めのようにすら見える自室にいるのは牧人一人。

――ごめんね! こんなつもりじゃなかったの!!

帰りがけ、彼女は必死に謝ってくれたが、最早牧人はそのようなことどうでもよかった。

牧人は馬鹿だが利口な方だ。最低限には気は回る。

薫が牧人に無様な演奏をさせるために、セッションをしようなどと言い出したわけではないことぐらい解っている。

――薫は、気付いて欲しかったんだ……最初の頃の楽しさ――みたいなのを……。

意図も察し、自覚している。

ここ最近の関係性を思う。

いつからか、デートと称して外出することが減った。

出かけてもそこそこに切り上げて牧人の部屋に向かうことが多くなった。

更には外にすら出ず、薫が牧人の部屋に直で来ることも珍しくなかった。

部屋に行こうと提案したのはほぼ全て牧人だ。

何故、彼がそこまで自室に拘ったのかは言うまでもない。

「俺は……薫に――」

……彼が思春期の少年だったからだ。

本能に根ざす欲求を抑え、高度でプラトニックな精神性を重く見るには、彼は未だ若過ぎたのだろう。

――俺、薫のこと……ホントに好きなのかな……?

そのようなことさえ自問してしまっていた。

彼女と話すのが楽しかった。笑い合う時間が心地よかった。

言葉をくれるのが嬉しかった。笑顔を向けてくれるのが嬉しかった。

だから、好きだと言ったはずなのだ。

……だというのに、今の牧人はそのことに自信が持てない。

追想が開始される。

彼女との交際を始めたばかりの頃。

薫のことが好きなのなら、変な強がりはやめにして、彼女の前くらいは素直になろうと牧人は決めた。

しかし、そうして自然なあるべき姿と、自分が今まで意識して作ってきた姿とのギャップが激しすぎて、思い悩んだ時期もあった。目指す姿が違いすぎたのだ。

カッコつけ――よく見られることばかりを意識して生きてきた牧人には、曝け出すのは格好悪く思えたし、やり方もよく解らなかった。

どうすれば自然体なのか。どうすれば素直になれるのか。

よくわからないから、中途半端なまま日々が過ぎていた。

だけれど薫のことは好きだった。彼女と一緒にいたいと思った。

従って、そうした理想的な関係性については、いつも考えていたのだ。

――けど、いつからだっけな……?

しかし、いつの間にか、そうした難しい色々を思考するのをやめていた。

考えることに疲れてきたのか、単純に飽きてしまったのか。

或いは初期の頃の初々しい羞恥心が失せていって、主に性的な事柄に関してばかり明け透けになっていったからか。

心は冷えて、麻痺していったのだ。

結果、最初は貪るように求めていた彼女の言葉や笑顔に、牧人は物足りなさや無価値さを感じるようになっていったのかもしれない。

もしくは、彼女とのそうした甘い空気を育むために選んだ安易な方法が交合であったのだろうか。

人間には動物と違い心がある。だからこそ、他者を愛することが難しい。

そうした難儀なものを抱え、維持していくことに若い少年少女は奮起する。

ならば牧人がこうした思考の末に至った迷走も、或いは人として正しい姿なのかもしれない。

今の牧人には何故自分が薫のことを好きだったのかも思い出せない。

好意の在り処が曖昧になり、漠然とした愛情だけが残留していた。

「…………」

そうしたことに、牧人は気付かされた。

「……俺……なにやってんだよ……?」

自責の言葉は嗚咽に似ていた。

自分の格好悪さに吐き気がする。

今のままでいる自分が許せない――というより、今の状態で薫と一緒にいる自分が許せなかった。

「薫は……」

彼女にどう思われているかを考えたら死にたくなる。

……そして、どう思われているかなど考えるまでもなく明らかだ。

「死ねよ……俺……」

何から何まで自己嫌悪だった。

そして急速に、意識が冷却されていく。

04

とある休日。

牧人は久々に薫と外で待ち合わせをした。

それなりに身だしなみを整え、緊張した面持ちで約束の場所へ向かう。

そして、約束の三十分前に牧人は駅前に到達。

当然、薫はまだ来ていない。

「ふぅ……」

牧人は駅の柱にもたれ、ため息をつく。

彼にはここに来て一つの決意があった。

――これで……いいんだよな……?

目を閉じる。

今まで自分は、薫の心を無視して、自分の事ばかり押し通してきた。

それらについて、この日この場で、筋を通そうと決めたのだ。

――けど……それは……、

牧人には牧人なりのルールがある。

彼が自身の人生において学び、研磨してきたそのルール。

それを守ることで、彼はあらゆる行為をスマートに、カッコよく行うことができるようになるのだ。

「……俺、薫のこと――」

それを遵守するのなら、牧人はこの筋を通さなければならない。

「…………」

――けど、ホントにそれでいいのか……?

懊悩。

それが正しいことなのか、彼には解らなくなっている。

彼の定めたルールの正当性が揺らいでいたからだ。

――そうだ、薫と付き合いだしてから……俺はずっとそのことに悩んでて……、

しかし彼は、いつからか悩むことを放棄した。

理想の人間関係を作る努力を放棄した。

ならば、既にあった理論に従うより他にない。

「…………」

――でも……薫の前でカッコつけるのはやめようって……。

選択に躊躇がある。

そうするべきだと自分では思うのに、それは無意味でしかないと囁く声がある。

答えを求めるように空を見上げた。

暗鬱な曇天は、何も答えない。

気付けば、十分以上が経過していた。

薫がやって来る。

「ま、マキくん……、今日は早いね」

嬉しそうに笑って、駆け寄ってきた。

死んだようだった牧人が、再び元気を取り戻したと思えたのかもしれない。

「今日はどこに行こうか? いつもみたいに映画館? あ、この間できた水族館、今キャンペーンやってるみたいだよ。あのね――」

「……薫」

言う。

言わなければならない。

「ん、なに?」

無邪気に首をかしげる少女に。

「………………」

――いいのか、ホントに……?

最後まで苦悩する。

顔を覆う。彼女の顔を見たら、決意が鈍りそうだ。

ここ最近まで晒してきた、無様で生温い自分に戻ってしまう。

それでいいじゃないか、という思考が首をもたげる。

――ダメだ!

そんな自分にはなりたくないのだった。

だから、言わなければならない。

そうすることに、果たして何の意味があるのか今の牧人はもう見出せない。

ただ、価値があるはずだと思う。

これから行う一連の行為には、彼なりに必死に考えた結果生まれた価値があるはずなのだ。

――迷うな、言うんだ……、だってこれは――――

拳を握り締める。骨を砕くように強く、強く。

目を伏せる。瞼にかかる長すぎる前髪が気になった。

「薫……」

目を閉じ、深呼吸。

辛かった。逃げ出したかった。

――無意味なことなんかじゃない。

必死に言い聞かせる。

これが正解であると思い込もうとする。

……そうしなければ、自分が砕け散ってしまいそうだったからだ。

だから、言った。

何よりも先に言った。

「薫。別れよう、俺たち」

その結果が、カッコいいものであると信じて。

「え……?」

薫の表情が凍りつく。

普段聡明な彼女らしからぬ、呆けたような顔。

「……っ!」

再び、目を逸らした。

撤回したかった。嘘だと言いたかった。

不恰好な自分を認めて、彼女とやり直せたらどんなに素晴らしいか。

叫び出したい。涙すら溢れそうな感覚だ。

――けど……これは、ケジメなんだ。

言い聞かせる。

――だから、仕方ないんだ……!

そんな、

傲慢な思考を脳に刻みつけて、牧人は耐えた。

ひたすら、耐えた。

……それは、自己陶酔に似ているように思う。

葦原牧人は、藤宮薫と別れてしまった。

05

それより、少しだけ前。

とある平日の放課後。

明彦は教室に一人残っていた。

教科書、ノート、参考書の類が、机の上に所狭しと並べられている。

「………………」

武田明彦はこの時期、放課後の教室で勉強する機会が増えた。

今や高校三年となった彼等は受験生である。

来たる試験に向け、勉強をしなければならない。

校内には、個人学習を行う人間のために仕切りが設けられた自習室も存在する。

だが、明彦はその場所がどうにも好きになれなかった。

いつもつるむ五人の内、誰もそこを利用しなかったからかもしれない。

家に帰って、自室で一人勉強に励んでも良かった。というか最初のうちはそうしていた。

だが、明彦はやがてそうする事をやめた。

理由は些細なものだ。

三年――正確には薫と牧人が付き合いだしてしばらく後、二年の冬前後からだろうか。

明彦含めた残り三人は牧人の自室へ行く回数が減り、放課後は自宅へ直帰する日が増えた。

そんな日がしばらく続いた。

明彦の母はおおらかだった。

勉強するしないよりも、友達づきあいの変化を微細に察知する人だった。

だから母にこう聞かれた。

――最近、帰り早いわね? 友達のところ、行かなくていいの?

その言葉が奇妙なしこりになって、以後明彦はかつて牧人の部屋で遊んでいた時間を、この教室で一人過ごすようになった。

母の心配が怖かった。

……暗に、五人の縁を疑われている気がしたからだ。

本来なら笑い飛ばせるはずのことが、そうした反応の所為で奇妙に意識させられる。

母の言葉が、薄まっていく関係性を象徴しているように感じたのだ。

明彦は、その感情を忌避した。

「…………」

だから、黙々と彼は教室で勉強を続けていた。

この場所は意外に穴場である。

集中して勉強をしたがる者は喧騒を嫌って前述した自習室を利用するし、部活動や遊びに熱心な者は、そもそも教室に居残る理由が無い。

時々例外はあるが――それでも、普段はかなりの割合で一人になれる。

「――明彦先輩」

今日は、その例外だった。

あるいは明彦はその例外をどこかで期待してもいた。

十五分ほど前から、彼女――芥川なつめはずっと彼のひとつ前の席の椅子に、前後を逆に座っている。

椅子の背もたれに肘をつき、ペンを回す明彦をぼうっと眺めていた。

平穏な午後が過ぎていく。

その感覚を、明彦は久しぶりに味わっていた。

吟味するように、友人との空気に感じ入る。

「ちょっと聞いてみたいことがあるんすけど」

「うん?」

ようやく発生した言葉に、彼はさしたる感慨もなく言葉を返した。

「先輩は、思い出の貯金なんて出来ると思います?」

「……思い出の?」

芥川なつめは能天気に見えて時々非常に深いことを言う。

普段不必要なまでに活力に満ちた彼女に、そうした陰の部分があることを明彦は以前から察知していた。

「お金と一緒で、楽しい思い出を貯めておけばその先がつまんないルーチンワークばっかでも、楽しくやっていけるって、そう思います?」

「うーん」

明彦は少し悩む仕草をしてから、

「難しいんじゃないかな」

そのように返した。

実際は最初に質問を受けた段階から答えは決まっていた。

だが、この話題は即答するには少々重い。

「人は忘れちゃうものだ。大事な記憶も、そうでない記憶も、時が経てば次第に薄れていく。思い出の貯金箱なんて、最初から穴だらけなんだよ」

「そっかぁ……そうかも、知れないっすね」

どこかで予想していた、とばかりに脱力する。

背もたれに手をかけて椅子からずり落ちる身体を器用に支えた。

「誰かにそう言われたの?」

「ん、えっと、その、まぁ……」

口ごもる。しかし雰囲気から肯定と思われた。

「そっか。じゃあその人は、きっと芥川さんの事が好きなんだね」

「へ?」

きょとんとした。

鳩が豆鉄砲を食らったような顔とはまさしくこのような風であろう。

「慰めの言葉の持つ本質は、意味そのものじゃなくて、言ってくれた人の気持ちだと思わない?」

「気持ち?」

「頑張れって言ってくれた人に対して“頑張ってるのに頑張れなんて言うな”って返す人がいるけど……それは視野が狭いだけだよね」

ちなみにそれは中学生の頃に牧人に言われた言葉だ。

あの頃から狭量で余裕のない少年だったが、明彦は彼のそうした反応から逆に色々なものを学べていると思っている。

「大事なのは、頑張れって言葉自体じゃなくて、言った人の気持ちなんだから」

彼がそのような思考に辿り着くことが出来たのも、牧人がいたからだと思うのだ。

「……そうっすね」

驚愕によって見開かれていたなつめの目が、また暗い光を帯びていくのを明彦は見た。

「その人は、君のためにそんな綺麗な言葉を使ってくれたんだ。実際は詭弁だったとしても、それは喜んで良いと思うよ」

しかし、止めることはしない。生半可な手加減など、かえって少女を傷付けると思ったからだ。

「真剣な言葉って、中々言えないもの。その人は芥川さんに、そう言えるだけの価値を見出してくれたってことさ。それは、誇ってもいいことだ」

同時に、彼女の中に受け止められるだけの強さを感じてもいる。

だから優しく真実を告げる。諭すように。

仮に牧人が相手であるなら、ここまで踏み込んだ発言はしないはずだ。

「そっかぁ……、はは、なんか明彦先輩が言うと、説得力ありますね」

なつめはくたびれたように笑った。

「そうかな」

「……やっぱ、無理なんでしょうかね、思い出貯金」

「無理とは言ってないよ」

それは本音でもある。

慰めではなく、なつめの心理は明彦には理解出来るのだ。

「でも、きっと、私は……まだまだ貯め足りないです」

何かを確認するように両の手を広げた。五指が微かに震えている。

「…………こんな程度の思い出じゃ、全然足りない」

震える両手を見つめる瞳は、彼女らしからぬ虚ろな光を湛えていた。

「…………」

「最近、マッキー先輩と段々会わなくなって、カオル先輩とも……会わなくなって……」

「でも、それは――」

「わかってます。けど、もしこのまま空中分解しちゃったら、どうしようって」

前述のように、牧人と薫が交際を始めてからしばらく経つと、彼等は前ほど大っぴらに牧人の家に集合することをしなくなった。

いつもの面子で過ごしていても、どちらからともなく二人きりになることを望む空気が感じられたからだ。

友人たちは二人の関係を応援していたが故に、気を使ったのである。

結果的に、五人で集まる機会自体も減っていった。

今やあの部屋は五人の集う場所ではなく、牧人と薫、二人だけの空間になりつつある。

明彦はそのこと自体は喜ぶべきことだと感じている。

牧人の姿を昔からよく知る彼だ。その恋路は応援したいし、それを通じて牧人の成長する様も楽しみで仕方ない。

ただ、それとは全く別の話で、漠然と不安を感じてはいたのだ。

彼等はそれぞれがグループを愛しており、だからこそ離散の恐怖感も一際強い。

牧人たちの関係を尊重したくもあり、かつての気ままな五人に戻りたくもあった。

青少年の抱く人間関係のジレンマなどと言葉で片付けるのは簡単だが、当事者たちにとっては何より重い択一である。

永久に続いていく変わらぬ絆など、果たして夢物語の類だろうか。

「不安なんすよね……散り散りになってくみたいで……」

「………………」

なつめの言葉に、明彦は感ずるように天井を見上げた。

この少女も自分と同じ不安を抱えていたのだ。

その処方はさておき、事実としてそれが嬉しくもあった。

「…………」

「何も、言ってくれないんですね」

「どうにも出来ないからね」

表情があまり変化しないことも味方してか、仲間内では明彦の言は毎回妙に潔いと言われている。

「……でも、うん。僕らの関係は多分、永遠じゃあないんだ」

時に惨さすら感じさせるその切り返しだが、全ては深く見通した上での言葉なのだと思いたい。

「例えば僕たちが、五年くらい会わずに、連絡も取り合わなかったとしたら……、次会ったところで友達面なんて出来やしないと思う」

「そう、なんでしょうか……。今は、こんなに仲良しなのに」

「仲の良い友達同士の全部が全部そうとは限らないと思うけどね。でも、そういう人達が殆どじゃないかなあ。僕らがそうじゃない根拠なんて、どこにもないよ」

それは哀しいことだけどね、と明彦は付け足す。

「だから、ただ思い出を抱えるだけじゃ磨り減っていく。時々でもいいから、会い続けて、話し続けないと」

友情を維持する努力を推奨する。

こう見えて現実主義者の明彦である。だからこそ、友情の価値とそれに対する思い入れも人一倍強い。

「……まあ六十歳とかになってたりしたら、考え方にも多少余裕が生まれるかもしれないけどね。なんにせよ空白の時間を暗黙のうちに埋めるには、僕等はまだ若過ぎるんだよ」

「……そですね」

答えるなつめは沈んだ目をしていた。こう見えて、落ち込みやすい。

しかし、どこか吹っ切れたような気配も感じさせた。

明彦の言葉に何か答えを見出してくれたようだ。

「……次、牧人たちに会ったら、久しぶりに五人で出かけようか」

「あ、良いですね!」

フォローするようなつもりで言ったが、異様に元気良く食い付かれた。

椅子に倒れ込むようだった身体が跳ね起きる。

「うん。勉強の息抜きも欲しいし。たまには我侭でも許してもらえるんじゃないかな」

「そうっすよね! うしゃー、ソーセキ先輩にも連絡とっておきます!」

「うん。明日、三人でこっそり相談しよう。耕平はどうせ暇してるだろうし」

「……明彦先輩って、いつもさりげなくソーセキ先輩に暴言吐きますよね」

「それが悪口とは思ってないからね」

「うーむ、男の友情ってヤツですか?」

「はは、どうだろう」

難しい顔で唸るなつめの姿は微笑ましかった。

「うーむ、嫉妬しちゃいそうっす……。あ、そうだ!明彦先輩!」

「うん?」

「あたしを名前で呼ぶ気はありませんかい?」

「……どうしたの突然」

「明彦先輩はみんなのお父さんっすから!」

満面の笑みで両手を広げ、礼賛するように言った。

「……そういえば、そんな事言ってたね」

「っていうか最初に五人でカラオケ行った時は、明彦先輩ってば、ソーセキ先輩の事苗字で呼んでたのに、いつの間にか名前っすよね」

「よ、よく覚えてるね、そんな事」

「これでも記憶力は良い方なんすよ、ふふん、もっと褒めてください」

薄い胸板を張るなつめ。

「うん、すごいね」

腕を組んで肯く明彦。

「素直に賞賛されると一気に恥ずかしい不思議! うぅ、明彦先輩は手ごわいっす!」

常に数で相手を圧倒するなつめの言語勢力も、老成し過ぎた包容力を持つ明彦には柔く吸収されてしまうようだ。

「えーっと、それで、耕平がどうかしたの」

「そうっすよ! なんか不公平じゃないっすか? いつの間にやらソーセキ先輩は名前に昇格なのに、あたしやカオル先輩は未だ一等兵っすよ!」

なつめ的に、苗字で呼ばれるのは低級扱いを受けていると感じるようだった。

「あはは。うん、わかったわかった。それで、芥川さんの事も名前で呼べばいいんだね」

「はい、ささどうぞどうぞ」

「うん、わかったよなつめちゃん」

「…………」

仰け反った。

「どうしたの?」

「……いえ、あまりにも躊躇いなく言われてしまったので、こっちが恥ずかしく」

ものすごい速さでぺちぺちと両の頬を叩いている。

「あはは」

「いや、しかしさすが明彦先輩! この調子でいつかカオル先輩も陥落っすよ!」

「しちゃ駄目でしょ、陥落」

「ではコンプリートで!」

「……うーん、少し牧人に悪い気もするけど」

耕平と初めて出会った頃の、打ちひしがれる牧人の姿が思い返された。

「大丈夫っすよ、あの二人だって長いんですし」

「……そうだね。まあ、牧人に許可を取るところから始めてみるよ」

「いや、それは地雷かと思われますが……変なところで馬鹿正直っすね、明彦先輩」

「そうかな?」

「そうっすよ」

笑い合う。

それをもって、先程の仄暗い空気は完全に払拭されたと認識する。

「…………まあ、明日、楽しみだね」

「あ、逃げた」

「そんな事ないよ。本当に、楽しみだなって」

「……そうっすね」

「それじゃ、今日のところは」

「あい、途中まで一緒に行きやしょーか」

「うん」

既に勉強をする気分ではなくなっていた。

少女との会話が楽し過ぎたからだ。

これならば、家に帰っても不安になることはないと明彦は思えたのである。

「うお、そういや明彦先輩と二人で下校とか初体験じゃないっすか!」

「そういえばそうだね。耕平と三人でなら最近多かったけど」

「うわ〜んもう! 他の二人ならきっと初体験に突っ込みいれてくれるのに! 明彦先輩はやりづらいっす!」

「ご、ごめん」

「謝らないでくださいっすー、二重でへこむっす! ぎゃふん!」

空回りするばかりのなつめだった。

「……まあ、五人でさ、どこ行きたい?」

「また誤魔化してません?」

「いやさ、良いじゃない。二人で今のうちに、打ち合わせの打ち合わせって事で」

「ですね! じゃあ道すがら色々と!」

「うん」

前を行くなつめが飛び跳ねる姿を、明彦は穏やかな気分で眺めた。

これだ。

……彼が育んでいくと決めた友情は、まだ続いているのだ。

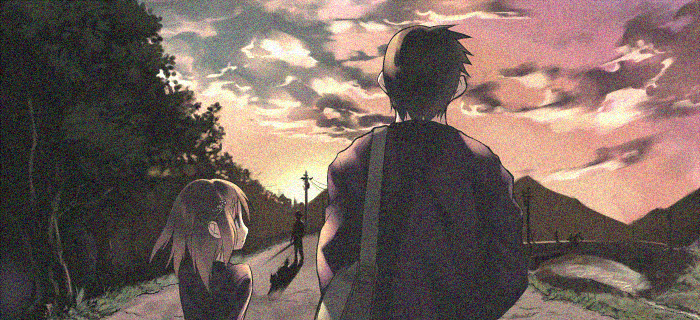

「五人で集まるの……いつぐらいになるでしょうかねー」

「きっとすぐだよ」

夕日の元、河沿いの道を歩いている。

「ですよね、すぐですよね」

「うん」

小さな影と大きな影とが並んでいる。

「また、みんなでたくさん笑ったり喋ったり、できますよね」

「うん」

少年は強く肯く。自身を納得させるように。

「まだ、終わりじゃないですよね」

「………………うん」

躊躇わず肯定できるだけの強さが欲しいな、と明彦は思った。

実際、破局は遠からずやって来るのだ。

その事実を認めた上で、彼は夢を見たかった。

リアリストは現実という諦念を抱いているからこそ、希望の存在を信じて止まないのだ。

しかし二人が前途ある会話をしていたこの時は、折しも不協和音が奏でられていた頃合だったはずだ。

人が隠し持つ哀別のモジュールなど、余人には想像もつかないものである。

……結局、五人でどこかに出かける約束は果たせぬものとなった。

【戻る】