件名:藤宮薫です

内容:

「こんにちは、マキくん。少しだけお久しぶりです。

高校を卒業してから大分経ちますが、お元気ですか。

あれからとても悩みましたが、今日はどうしてもマキくんにお話したいことがあります。

本当は会って話せれば良いのですが、それも突然過ぎる気がしたので今回はメールで。

お返事をください。電話でもメールでもいいです。マキくんの予定を教えてくれれば、わたしが直接会いに行くこともできます。

それで本題なのですが。要点から言うと、わたしは今でも」

件名:藤宮薫です

内容:

「こんにちは、マキくん。少しだけお久しぶりです。

高校を卒業してから大分経ちますが、お元気ですか。

あれからとても悩みましたが、今日はどうしてもマキくんにお話したいことがあります。

本当は会って話せれば良いのですが、それも突然過ぎる気がしたので今回はメールで。

お返事をください。電話でもメールでもいいです。マキくんの予定を教えてくれれば、わたしが直接会いに行くこともできます。

それで本題なのですが。要点から言うと、わたしは今でも」

「…………」

メールの送信が完了したという画面を最後に見て、芥川なつめは携帯電話を閉じた。

終電車の乗客はまばらで、七人掛けの椅子に彼女は一人で座っている。

この所、なつめはほぼ毎日、この時間にメールを打っていた。

メールの相手は、葦原牧人。

高校時代、二人は仲の良い友人同士だった。

なつめは、牧人たちが高校を卒業して少ししてから彼にメールを送るようになった。

一年近くも連絡を取り合っていなかったため最初は驚かれたが、数年が経てもなおやり取りは続いている。

送られてくるメールの文面からは、近況やそれに関する彼の思いがありありと感じられた。

二人は互いに社会人。仕事の都合がつかず、高校卒業以来顔は合わせていない。

液晶の中で綴られるメールが不思議な距離を繋いでいた。

――よーやっと、落ち着いてきたっぽいっすね、マッキー先輩。

あれで単純な性格の牧人だ。その時々の思考や精神状態は、いずれもつぶさに表出する。

今回の場合、それがメールだった。

故に、なつめには牧人が現在どのような状態なのか、メールの文面からかなり正確に察することができた。

牧人は、単純というよりは、単に不器用なのかもしれない。

自身の感情を吐露せずに内側で処理することができないのだ。

それを素直にぶつけてくるということは、牧人はなつめにそれだけの信頼を寄せていると言えるだろう。

高校生活後半、彼等五人の属していた輪は崩壊した。

牧人が、棗耕平的に言えばつまらない見栄を張ったことはそのうちの大きな原因のひとつである。

しかし、この頃の牧人にはそうした高校時代に見せた脆さのような気配も、少しずつ消えてきている。

一時期――大学を中退する直前辺りにはかなり疲弊した様子も見られたが、それも大分薄れてきていた。

悟ったよう、などと言うと大袈裟だが、どこか落ち着いた雰囲気を感じさせるようになったのは確かだった。

様々な経験を通して、彼も成長しているということだろう。

一つ一つは僅かなものでも、こうして客観的に見ればその違いは明らかだ。

「………………」

――変わって、いくんすよね……。

何気なく髪を梳きながら物思う。

牧人は変わっている。

虚勢を張ることばかりに必死で、身勝手に仲間を傷付ける彼ではない。

もう一度あのようなことがあっても、今の彼ならば乗り越えていけるのではないかと思えた。

確かに、牧人は弱かった。

だが、そんな彼を糾弾するばかりで、崩れていく関係を積極的に保とうとしなかった自分たちも同様に弱いとなつめは考えていた。

ただ漠然と、いつかどうにかできればいいと思いながら、放置していた。

棗耕平と二人、誤魔化すように友情を続け……、結果、時は流れてしまったのだ。

「………………」

都合の良い事だとは思っていた。

そうやって綺麗事を抱くことで、自身の臆病な行動が引き起こした出来事の責任を軽くしようとしているだけなのかもしれない、と。

――だから、あたしは今でもこうやって……。

繋ぎとめようとしている。牧人にメールを送ることで。

無力な自分にはその程度のことしかできない。

――あたしホント、ズルいっすね……。

いつだって自分は依存的過ぎる、と思った。

能力はあると言われる、要領も悪くないと言われる。

だが、誰かが一緒にいないと動く気がしない。

窮地に立たされなければ自分からは動かない。

――だってひとりは、つまらない。

そうして理由付けをしながら、艱難辛苦を避けてきたからこその今なのだとしたら。

「…………」

それはなんとも、切ないものだった。

「……むにゃ?」

下車する駅を告げるアナウンスを耳にし、なつめは目を開いた。

気付けば、うとうとしてしまっていた

なつめの仕事は帰宅が遅い。

そのため電車は終電近くなり、必然的に乗車率は下がる。簡単に座れる。

結果、仕事の疲労も相俟って急激に眠くなり、すぐに寝入ってしまう。

電車の椅子とは何故かくも眠くなるのかなつめは不思議だった。

――こたつとはまた違った魔力を感じる……。

恐ろしい相手だった。

「……って、やばば! ヨダレたれてるし……!」

気付き、慌てて拭い去る。

腐っても女。人前で醜態を晒すわけにはいかない。

幸い、周囲には誰もいなかった。

乗車した時には自分と同じく仕事帰りの人間が何人かいたはずだった。

しかし現在その車両には、なつめしか残されていなかった。

「………………」

長い筒状の箱に、自分一人だけが収まっている現状が妙な寂寞を彼女に与えた。

何気なく手鏡を取り出して、覗き込む。

眠気の色濃く残る顔だった。

「……ふひー」

そんな自分の姿を見ながら、なつめは停車までの数分間をぽへーっとして過ごした。

「とりあえず――」

「とりあえず?」

「…………」

「就職っすかね」

本当に何も考えてなさそうな顔で、芥川なつめは宣言した。

年齢にして十七歳。高校二年の時の話である。

場所は職員室の隣に設けられた面談室なる小部屋。

ここは主に、生徒や保護者と教師の個人面談などに用いられる。

「進学はしないの? 芥川さんには一流大学にも入れる学力が十分あると思うけれど」

「ヤですよー、受験勉強したくないっすから。ってか、できることなら卒業も進級もしたくないっす」

「あのね……一応これって進路相談なんだけど」

呆れ顔をする妙齢の女性は芥川なつめの担任だ。

「お父様はどうお考えですか?」

「……そうですね」

担任が助けを求めるように視線を移した先には、スーツ姿の男性――芥川なつめの父親がいる。

……そう、現在行われているのは三者面談だった。

平坂高等学校では、二年次の冬季にこうして親を交えた三者面談が行われる。

三年に進級し、それぞれが進路に向けて迅速に動き出すために、二年のうちから生徒とその家庭にある程度ビジョンを持たせようという趣旨だった。

そして、将来などという言葉を最も嫌いそうななつめにも、その順番がやってきたということである。

「…………」

なつめの父は数秒間黙考していた。

椅子に座っていてもそうだとわかるほど背が高い。

正装のためか異様に引き締まった気配を滲ませている。

長身痩躯とでも言うべきか。風格がある、どこか威圧的な男性だ。

「この娘が大学生や社会人になるというのは、なんだかピンと来ませんね」

だがなつめの父は、羊のように柔和な目をして苦笑した。

「ふふ、そうですか」

冷徹そうな容姿の割に落ち着いたその雰囲気に、担任もやや安堵の色を見せた。

「私としては、なんだかいつまでも小学生を相手にしているような気分なので」

「やぅ……! おとーさん、何言ってんの!?」

「……なつめはいくつになっても手間のかかる娘だと言ったんだよ」

「うー……」

優しげにそう言う父から目を逸らしつつ、なつめは唸った。

友人たる棗耕平のようなからかい文句ならば言い返しもするのだが、なつめの父はこれで大真面目なのだから反応に困る。

「では、娘さんの進路についてはお父様の方からは特に要望もないと?」

「ええ。まあ」

そっけないとも取れる物言いだったが、声には妙な力が感じられた。

「なるほど……」

担任もそれを感じ取り、頷くだけだ。

父の言葉は、愛娘に対する絶対の信頼のようなものを強く帯びていた。

言葉少なくとも、この人物なりの真剣な思いがはっきりと伝わってくる。

「就職を希望している芥川さんとしては、何か具体的に就きたい仕事はあるの?」

「そーっすねえ……」

おとがいに手を当てて思考する振りをするが、実際は何も考えていなかった。

――ってか、別に働きたいわけでもないんすよね……。

なつめは怠け者だった。

「じゃあ、女子アナで」

「ほう」

「“じゃあ”ってなによ“じゃあ”って。本当はあなた何も考えてないでしょう」

感心した様子の父親に対し、冷静に指摘する担任だった。

面談が始まって十分もしないうちに、面談室には妙な力関係が発生している。

「ありゃりゃ、バレちゃいましたか」

「おや、別にアナウンサーになりたいわけではないのかい?」

「うー……おとーさんがいると、なんかやりづらいっす」

「だからこそ三者面談なのよ。真面目にやりなさい」

……このような感じである。

「特に明確な展望がないのなら、無理に仕事を探さなくても進学して考える期間を得るのも悪くない選択よ?」

「展望……ねえ……」

呆然と天井など見上げるなつめ。

真面目にやれと言われた直後だというのに、明らかに身の入っていない態度だった。

「進路って……今決めないとダメなんすか……?」

誰に問うでもなく、なつめは呟いた。

父や担任に答えを求めたわけではない。

ただ、息苦しかった。

こうして面談など行っていると、本当に高校生活も終わりかけているのだということを実感させられるからだ。

「…………」

そんな腑抜けたような娘の態度にも、父親は穏やかに微笑むばかりだった。

放課後の廊下。冬の日差しが弱々しい。

「……いや、先生との面談というものは疲れるね。父親ぶるのもなかなか難しいものだ」

面談終了後。

部屋を出た直後、まるで疲れていないような様子で父は娘にそう言った。

そんな邪気の無い態度が、かえってなつめを不安にさせる。

「……おとーさん、どうして?」

「何がだい?」

故に尋ねた。

「どうして……、なんにも言わないの?」

「お前の進路のことについてかい?」

「うん」

「ふぅむ……」

小柄ななつめからすれば見上げるほど大きな父は、天井を見るように思考した。

考える時に下顎に手を添える癖は親子とも同じ。

「いくら大人だって、子供に自分の意見を押し付ける権利は持たないだろう?」

言葉はそんな何気ない調子で口にされた。

「…………」

「なつめの将来に関心が無いわけではないのだけれどね。みっともなくあれこれ心配したい気持ちも当然ありはするんだが、……それでも、私のほうから口出しをすべきではないと思う。子供には自由に考えさせることをしなければならないと思っているからね」

「自由に……、考える?」

「そうだ」

父親は少し膝をかがめ、娘と視線を合わせた。

「私はね、お前が自分で出した答えを見てみたいんだ。それには親だからといって……いや、親だからこそそれには干渉したくない。してはいけない。

だから考えなさい、なつめ。人より時間をかけても、回り道をしても構わないから」

「そんな……こと……」

「全て自分でやれなどと、厳しいことを言ってすまないね。だけど、安易に誰かの言葉に流されていいほど単純な問題でもないだろう? それに――」

締めくくるように、髪を撫でて微笑んだ。

「――そうして自分で必死に悩んで得た結果なら、どんなものであれ誇れるものでないはずがないからね」

「……おとーさん」

父に見えぬよう、後ろ手に拳を握り締めた。

言葉に込められたその想いと、自身の内に渦巻く思いが内外から彼女を押し潰そうとする。

それに必死に耐えようと、固く固く。

「……おや? 何を今更生意気なことを言っているんだろうね。さっき先生の前でこのぐらいのことが言えれば、私ももう少し格好が付くんだが……」

するとなつめの父は、そのようなことを言って苦笑した。

なつめにはそんな優しい父が愛おしく、……辛かった。

「それじゃあ、仕事があるからもう行くよ。なつめは学校に残るのかい?」

「あ、うん……トモダチ、待ってるんで」

「なら早く行ってあげなさい。母さんには私から連絡しておくから」

校内にどこか不釣合いな黒服は、廊下の角に消えた。

最後一瞬目が合って、互いに小さく手を振った。

「…………」

そうして父を見送ってから、なつめは一人廊下に立ち尽くした。

俯いて、歯噛みする。

「……あたし、なんにもできてない」

自身にしか聞こえない声量で、そう漏らした。

――逃げてばっかなのに。テキトーなことばっか言って誤魔化してるだけなのに。

小さな手を再び握り込む。

――どうしておとーさんは、こんなあたしが信用できんの……?

父の向ける美しい信頼が、自分に不相応に思えて鬱陶しかった。

だが、あのような事を言われて無視できるほど、なつめは強くない。

彼女にとっては優しくも、それは選択を迫る言葉だったのだ。

――あたし、こんなダメ人間なんすよ……?

無償の愛が嬉しくも、煩わしかった。

そしてそれ以上に、そんなことを思ってしまう自分が、煩わしかった。

「恐い……」

小さな体を抱え込む。

嫌だった。逃げたかった。考えたくもなかった。

目先の問題全てを無視して、楽しく遊んで過ごしたかった。

「………………」

だが、楽しく遊んで逃避しようにも、離散してしまった今の彼女たちはそのような空気を持ち合わせてはいないのだった。

……それが、何より哀しい。

――やだ、恐い……耐えられない……逃げたい……。

うずくまってしまう。

最早、彼女の周りには誰もいない。

牧人が消えて、薫もいなくなった。

耕平は何かが抜け落ちたように、冷めた目をするようになった。

明彦だけは、変わらなかったが……かつてと同じ五人とは、とても言えない。

楽しい過去と現在を繋ぐものも、楽しい未来へと繋がるものも何もない。

ただ、今のなつめは蓄積した思い出を消費し、磨耗していく。

……それが擦り切れた時、自分は消えてしまうだろうか。

いつか棗耕平と語った、世界の闇に飲まれるように。

――帰りたい、あの頃に……、

結局逃避的なことを考えてしまう自分に嫌気が差しながらも、

「こんなところにいた」

不意に背後からかけられたその声に、なつめは冷水でもかけられたような気分になった。

打たれるように振り返る。

「何日ぶりだっけ?」

目が合った途端、彼はそのような事を尋ねてきた。

その問いにどこか突拍子のなさを覚えつつ、なつめは答える。

「多分……二週間くらいじゃないっすかね」

言って、空しくなった。

二週間――それほどの期間顔を合わせていない二人。

まるで、かつての自分たちの絆を丸ごと否定しているような言葉ではないか。

「長いね」

彼は、それだけを返した。

なつめも同じ気持ちだった。ただ黙って頷こうとする。

頷き、下を向いた顔は、それきり上がらなかった。

上げることができなかった。

「ごめんね。変なこと聞いちゃって。でも、確認しておきたかったんだ」

その言葉に、なつめはふるふると首を振る。

彼の意図が彼女にはよくわかったからだ。

……芥川なつめを悲しませたかったのだ、彼は。

その感情が未だなつめに発露することを知りたかった。

「うん、やっぱりこのまま現状を放置しておく気にはなれない。だから、僕はそろそろ動き出そうと思ってる」

思えば久しく顔を合わせていないというのに、その相手はまるで意に介していない。

口調は変わらず、きっと顔を上げればいつもどおりの笑顔がそこにあると思われた。

その笑顔は、優しいようでいて残酷なもの。

顔を俯けたままそのように予想し、なつめはふと思い至る。

「そのためにも、君には協力して欲しいことがあるんだ。頼めるかな、……なつめちゃん」

優しくもどこか卑怯に、シャボン玉で包み込むように選択を迫るその言葉。

――明彦先輩はみんなのお父さんっすから!

ふと、かつての自分の放った言葉が、フラッシュバックする。

称えるするように、礼賛するようにそう告げたかつての自分を思い起こして、少しだけ口の端を緩ませた。

――叶わない、なあ。

……その空気。

彼はやはり、なつめにとって父親のような存在だったのだろう。

そして歳月は過ぎ去り、季節は春を過ぎる頃となった。

六月上旬のその日。

度重なる降雨の中に気まぐれで放り込まれたような、よく晴れた日だった。

「…………」

昼前の商店街を、藤宮薫は歩いていた。

まだ湿り気の残るアスファルトを、真新しい靴が踏みしめている。

大学に合格した時に、両親が祝いの品としてくれたものだ。

その大人びたデザインを彼女自身は気に入っている。

藤宮薫は大学生になった。

自宅から数駅離れた位置にある大学に通うため、今日も彼女は駅を目指し歩いている。

「ん……」

微かな風が髪を揺らし、耳元を撫ぜた。

その感触に未だ微かな違和感を覚える。

短い髪型など久しぶりだ。当分は慣れないだろうと彼女は思った。

高校を卒業した直後、新たな生活が始まるのを前に、藤宮薫は髪を切った。

腰にまで届きそうだった長髪は今や肩口の辺りにも届かない。

加えて、今の彼女は眼鏡をかけている。

これはこれで彼女らしい風貌と言えたが、随分と様変わりしたと言う他にない。

かつての知人がこの姿を見て、果たして薫と気付くだろうか。

或いは、こうして見た目を大幅に変えたことは、彼女なりの切り替えであったのかもしれない。

切り替え。

心の意識的なシフトがそこには感じられた。

高校三年時。

牧人と別れ、失意の中にいた薫。

そんな彼女を救ったのは、明彦の告げた再会の約束だった。

いつか再びあの五人の輪を取り戻すため、今は少しの時間が必要。

明彦はそのようなことを言って、薫を励ました。

……詳細は知れない。だがそれは、彼女にとって一縷の希望となった。

明彦の言葉に果たしてどれほどの実現性があるのかを考える以前に、彼女はそれにすがっていた。

そうしなければ、本当に駄目になってしまうことが自覚できたからだろう。

かくして底辺と見られる場所から少しばかり立ち直った薫は、その後受験勉強に勤しんだ。

一人待つことに決めた薫に残されていたのは、周囲からの大きな期待だったからだ。

藤宮薫は優等生である。

教師や両親、クラスメイトからも大きな好意と信頼を受け、それに応えるように結果を出すことを求められていた。

彼女自身はそれを重荷に感じたことはない。

薫にはそれをこなす才覚も、周囲の期待を素直に受け取る純真さも十全だったからだ。

だからこの時も、薫が打ち込むべきは大学合格への勉強だったのだ。

仮に牧人たちが変わらず隣にいたとしても、彼女はそうしただろう。

「………………」

だが、そうして受験勉強に励むことが、孤独を埋めるための逃げ場でしかなかったことに、この頃の薫は気付き始めていた。

努力の甲斐あって大学に合格してから早二ヶ月余り。

新たな環境にも慣れ、気持ちに余裕も生まれてきた頃になって、薫はそのように思うのだった。

――だってわたし、今でもこんなに……寂しい。

根拠は、そのように曖昧だが確かに存在していた。

胸を押さえる。顔の高さにある黒髪が歩調に合わせ、なびく。

実際、努力の渦中にいる時はそのような感覚は希薄だった。

目指すべき目標は高く、余裕は一時もなかったと言ってもよかったからだ。

……牧人を偲び、一人涙を流すような暇はなかったのだ。

だから、自分は立ち直れたのだと思っていた。

例え一人が辛くても、強く待ち続けていられるようになったと思っていた。

しかし、嘘だった。

薫は気付いてしまった。

自分の心は、ちょうどこの一年前辺りから虚ろなままなのだと。

「………………」

気持ちが沈んでいく。

――マキくん、今頃なにしてるのかな……。

近頃、よくそのように思う。

彼は今、元気にしているだろうか。

牧人は物事を難しく考え過ぎる癖があることを薫は知っていた。

そのために苦悩し、傷つきやすい。誰よりも純粋な性格なのだと。

だからそんな彼をあのままずっと支え、守っていくことができればいいと考えていた。

しかし、その牧人の方からそれが不必要だと言われた時、薫の心は凍てついた。

牧人を恨む気持ちが全くなかったと言えば嘘になる。

清廉な薫にとっても、あの時の牧人の態度は理不尽過ぎた。

嘆くことに飽いた日には、心を燻らせたことも一度や二度ではない。

――けど、マキくんも……何かあったんだよね……。

脆い彼の心を思うと、悪意はなりを潜めてしまう。

明彦が必要だと言った時間も、彼の心を落ち着けるために必要だったのかもしれないと、この頃になって薫は思うようになった。

それに、人を嫌うことは、案外エネルギーを使う。

元来が善意の人間である彼女にとって、それは精神力を使い過ぎるのだ。

だから、好意を抱こうと思った。

そうしていれば、内向的な牧人がいつかもう一度自分に心開いてくれると願って。

しかし、そう言う自分こそ牧人に支えられていたと薫は思う。

優等生などと言われても、委員長などと言われても、迷う時は度々あった。

けれどもそんな時でも、葦原牧人は多くを語らず、ただ自然と隣にいてくれた。

立場にとらわれることもなく、一人の相手として接してくれた。

そうした人物の存在は、嬉しかった。

牧人がいて、頷いてくれたから自分の正しさを信じられたとも言えたのだ。

「……わたし、ずるいね」

結局は自分だって依存していたのだ。

まるでそれを覆い隠すかのように、優しく彼を包容するようなことばかり口にしていた。

そんなことに薫は気が付いた。

――マキくんに……会いたい……、

久しぶりに湧いた、その感情だった。

「……あ」

そんな中、ふと足を止める。

商店街のはずれ、駅前に差し掛かるこの場所に、その店はあった。

――楽器屋さん……。

以前、牧人の誕生日プレゼントを買いに、一度だけ赴いたことがあった。

故にこの場所は、薫にとって否応なく思考を牧人と関連付ける。

「………………」

この日は午後から大学で授業があった。

十分後に平坂の駅を発つ電車に乗らなければ間に合わない。

しかし、どうでもよかった。

というより、何も考えていなかった。

気付けば、誘われるように店内に足を運んでいたのだ。

「……いらっしゃいませー」

気怠い調子の店員の声を受けて、薫は店の敷居を跨ぐ。

まるで倉庫か何かのように、隙間なく楽器が並べられた店内。

だというのに漂うどこか物々しい空気は、陳列された商品の形状によるものだろうか。

攻撃的な意匠と色彩。

そうした、音楽という文化的な活動とはどこか不釣合いな空気がまた、不思議な空気の原因かもしれない。

薫にはこうした店に並ぶ楽器の良し悪しはまるでわからない。

だが、懐かしさを感じた。

「…………」

――マキくんと、同じ感じがする……。

店内に満ちる空気か、嫋々と流れる音楽か。

いずれにせよ、かつてすぐ傍に感じていた気配が、この店には強くあった。

……それが薫は嬉しかった。

そんな感覚を追い求めるように、店を散策した。

思いの外奥行きがある店内は、ギターを初めとする様々な楽器や関連機材で埋め尽くされている。

薫は時に足を止め、その楽器の機種やメーカーを覚えようとしてみた。

見覚えのある名前もいくつかあった。かつて隣にいた少年が、得意げに語っていたものだ。

積まれた機械を眺めて、それが実際どのように演奏に活用されるのか想像する。

そうすることで感じていた気配はより強まり、彼女を心強くさせる。

――すごい……。

角を曲がると、聳え立つアンプの塔に圧倒された。

こちらを向いた無数のスピーカーが、壁面に並ぶ窓を彷彿とさせる。

大きなもの。小さなもの。変わった形のもの。複雑そうな機構を持つもの。

牧人の部屋にあったものはあるだろうかと思い、彼女はしばしその区画を歩いた。

そして、一際大きなアンプの角を曲がったところで、

…………彼女はそれを見つけた。

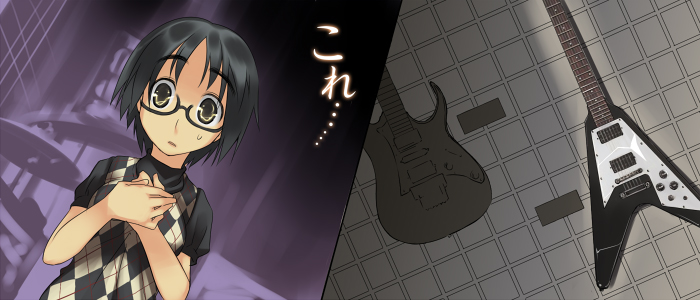

「これ……」

中古品と書かれたプレートが吊るされたその一角。

その壁にずらりと並んだギターの中、一際彼女の注意を喚起したものが一本あった。

――――Gibson Flying V

それは、牧人の所持しているものと同型のギターだった。

――でも、こっちの方が……、

一層の風格を持っていることが、素人の薫にも感じられる。

牧人の持つものとは明確に何かが違う。

単純な色などではなく、帯びる空気からして異なっているように思えたのだ。

――もしかしてマキくんは……、これが欲しかったのかな。

何気なく、そう思った。

かなり前のことになるが、突然アルバイトを始めた牧人に対し、薫は何か買いたいものでもあるのか、と尋ねたことがある。

その時の牧人は曖昧に濁していたが、労働を対価にしてまで彼が購求しようと欲するものなど他に思い付かない。

――そっか、そうだったんだね……。

値札を見れば、驚くほどの高額がそこに記されている。

その高すぎる壁を越えようと決心するほど、音楽に熱意を持っていた時期があったのだ。

――やっぱりマキくんは、かっこいいな。

呆れるほどに、彼女はそう思った。

確かに見栄っ張りで素直じゃないが、そんな彼が真剣に何かと向き合う姿は美しかった。

それは、とにかく愚直で、従順で、真摯だったからだ。

牧人のそんな一面を知った時から、薫は彼のそんな気質を好ましく感じていたのかもしれない――――

「あー、こっちですよ、こっち」

不意に聞こえたそんな声で、薫は陶酔しかけていた意識を戻す。

――やだ、わたし……何、一人で勝手なこと考えて……。

店内に人は少ないとはいえ、公共の場で抱く思考ではなかったと反省する。

「はい、どちらでしょうか?」

再度聞こえたのは別の声と、連なる足音。

――……?

その声に何かを感じた直後、二人の男性が薫とは反対の方向から中古品のスペースに入ってきた。

先を歩くのは金色の髪を逆立てた、いかにもこの店の空気に馴染んだ雰囲気の男性。

そして、彼に導かれて後に続くのは黒いエプロンをした店員だった。

店員が客に求められて追従している。

一般的な店舗ならばありふれたその光景に……薫は妙な危機感を覚えた。

なぜなら、その二人はまっすぐに自分のいるこちらに向かって来たからだ。

そして予感は的中する。

「あ、コレっす。コレが欲しいんですよ」

金髪の男性が指差したのは、薫のすぐ隣に吊られていたギター――黒のフライングVだった。

「コレ、状態どんなもんなんですか?」

「割にちゃんとしてると思うんですけどね。要望あれば、ペグとかブリッジは新しいのに交換しますけど」

目前で交わされるそのような会話に、薫は寒気を感じた。

――このギターが……買われちゃう……!?

「あ、あのっ……」

そしたら思わず声を発していた。

商談を交わしていた二人は、居合わせた少女が突然の割り込んできたため言葉を途切れさせる。

「何か?」

「え、えっと……それ、買われるん、ですか……?」

恐る恐るそのフライングVを指差すと、金髪の方が大きく頷く。

「ああ、そうだけど……って」

そしてそこで改めて、声をかけてきた少女の姿を正確に認識したようだった。

楽器屋、という場にはどうにもそぐわないその印象に、男性は怪訝な顔をする。

「……もしかして、君もコレ欲しいの?」

「あ、その……えっと……」

口ごもりながらも、何とか抵抗を試みようとする薫。

ここでこのギターを誰かに購入させてはいけないと思ったのだ。

「それ買おうとして……ずっとお金貯めてる、人がいて……」

だが、こうした場自体に慣れていない彼女が口にできたのは、その程度の言葉だった。

「そっか。中古っつっても高いからなぁ。でも悪いけど、早い者勝ちなんだ。もうローンの頭金も払っちゃったからね、コイツは俺が買わせてもらう」

「………………」

実際、買うのは薫ではない。

彼女は金を所持していないし、今更この人物を差し置いて購入できるような権利もない。

「……はい、すみませんでした」

従って、ただ静かに見ていることしかできないのだった。

「そういうわけですので、申し訳ありませんが……。よろしければ、次に別のVが入荷した時にでもご連絡しましょうか?」

去り際、店員にそのようなことを言われたが、薫が頷けるはずもなかった。

店を出る。

――大変……どうしよう……。

途方もない焦燥が彼女を包み込んでいた。

このことを知ったら、牧人はどう思うだろうか。

牧人が未だあのギターを購入するために労働を続けていたとしたら。

金額を揃え、意気揚々と来店して、初めて求めたものが既にないことを知ったとしたら。

今まで努力して積み重ねてきたものが、一瞬で水泡に帰すことになる。

次にその金を役立てられるのは、一体いつのことになるだろう。

牧人は、悲しむだろうか、悔しがるだろうか。

「……っ!」

その状況に立たされた牧人の姿を想像して、薫は身を切られるような想いだった。

――教えて、あげないと……!

駆り立てられる。

偶々すぐ傍に置かれていた電話ボックスに、思わず薫は飛びついた。

コインを投入し、記憶に刻み込まれた牧人の携帯電話の番号を打ち込む。

受話器を耳に当てると、すぐにコールが始まった。

わざわざ公衆電話でかけることには意味がある。

強情な牧人は、薫の携帯電話だと知れば決して通話に応じないだろうことが予想できたからだ。

だから、彼に電話をかける場合は出所を知られない公衆電話でなければならず――

――あ……。

その段になって薫は、自分のしようとしている行動に気が付いた。

――わたし、何やって……今更、マキくんに電話なんて……、

客観的に見れば、薫と牧人は最早何の関係もない。

そんな相手に、ギターが売り切れているなどということで電話をするというのは、どう見ても余計なお世話でしかなかった。

「……っ!」

無意識のうちに彼女面をしてしまう自分に、薫は吐き気のような嫌悪感を催した。

結局のところ、ギターが売れてしまったということも、彼と繋がりを求める理由付けでしかないのだ。

彼の大切な何かを利用して、一方的に彼と関わりを持とうとしている。

そんな、依存的な自己が醜く、浅ましかった。

――それに実際、マキくんがあのギター欲しがってるかだって……、

だから、次の瞬間――――

『もしもし?』

「………………」

当然問題なく接続されてしまった電話に、彼女は何の返事も告げられなかった。

――マキ……くん……!

ただ、懐かしいその声に落涙しそうな程の歓喜があった。

『……? もしもし?』

「………………」

形式的な短い言葉。

それだけで、思わずくずおれてしまいそうだった。

この受話器の向こうには確実に葦原牧人がいる。こちらに声をかけてきている。

その存在感が何よりも頼もしく思えたのだ。

――マキくん……わたし、わたし、は……!

『もしもし、誰だ? 何の用だよ?』

「……っ」

しかし、やはり何かを言うことはできなかった。

話したい事は山ほどあるというのに言葉が一つも出てこない。

――ああ、そっか……、

そして気付く。

……時間が必要なのは、牧人だけではなかったのだ。

薫にも、もう少し時が要る。

現にこの時の彼女は、恐れて動けずにいたのだから。

『ん?』

「っ……!」

そう思ったら、逃げるように受話器を置いていた。

通信はそれで終了する。

――結局、無言電話に……なっちゃった……。

そこで、受話器を握る手が震えていることに気が付いた。

それをもたらすのは、無力な自分に対する怒りなどではない。

――やっぱり、マキくんに、もう一度会いたい。

今をもって決められてしまった、その志向性だった。

電話で声を聞いて、心が固定されてしまったのだ。

もう、忘れられない。忘れることができない。

「会いたい、よ……」

呟きと共に、温かなものが頬を伝った。

透明な個室の壁越しに、空が見える。

雨上がりの空は白く曇り、未だ青色は見えなかった。

「――?」

その時、鞄に入れていた携帯電話の振動を感じた。

――まさか、マキくん……!?

今の無言電話で、正体が露見してしまったのだろうか。

それで直接確認してきたのだとしたら……?

そう思うと、薫の心臓が急激に早鐘を打ち始める。

――どうしよ、どうしよう……なに、言ったらいいの……!?

心の準備が全くできていない。

電話ボックスの中で、無意味におろおろしてしまう。

しかし、ここで彼からの電話を無視することなどできるはずもない。

「……っ」

――逃げてちゃ駄目! 立ち向かわないと……!

意を決する。

こうなればもう、当たって砕けるより他にない。

そう思って、携帯電話を取り出したところで、

「………………え?」

そこに表示された名前を見て、薫は愕然とした。

メールの送信者の欄には、芥川なつめ、とあったからだ。

時間が必要、といった。

そうして作られた時間の中で、ゆっくりと何かが動き出していた。

それでも少年少女は、それぞれの道へ歩み出ていく。

今はまだ、互いに一人でも。

芥川なつめは、数日前に交際していた相手からプロポーズを受けた。

年齢にして二十一。

非婚・晩婚化が進行している昨今では珍しい早婚だ。

しかし、この業界ではスピード結婚もさほど珍しい話ではないと思われる。

なつめは、オフィスビル上層階にあるイタリアン・レストランでサービスの仕事をしていた。

場所は彼女の地元である平坂からは少し離れた都市部で、現在の住居もその近辺である。

進学の意思があまりなかったなつめは高校を卒業してすぐここに就職した。

飲食業やサービス業に思い入れがあったわけではなく、ただなんとなく面接を受けてそのまま採用されてしまったような感じであった。

明るく見えてもその実怠惰な性格のなつめだ。

新入当初は仕事に身も入らず、上司からは“腰掛っぽい”などと揶揄されることもあった。

……事実、彼女自身からしてもそのような感覚だった。

だが、仕事に対する倦怠感も三ヶ月を過ぎればかなり薄れてくる。

なつめは次々と仕事を覚え、大量のそれらを処理するためにも否応なしに気合を入れて取り組むようになっていった。

日頃は面倒だと抵抗していても、追い詰められればそれなりの結果を示す。

芥川なつめとはそうした性質の少女だった。やる時はやる。やらない時は決してやらない。

そうした彼女の姿は、傍から見るとなんとも非効率な印象を受ける。

初めから動いていれば後になって焦ることもないというのに、とはよく言われることだ。

しかしそれで何とかなっている辺りは、なつめには相応の高い能力が備わっているということの証明だろう。

……ちょうど彼女の高校時代の友人、葦原牧人と同じように。

結果、現在なつめは店のサブマネージャーなどという地位に納まっている。

他店との入れ替わりが激しく、人手不足が常であるホールスタッフにおいては、時折なつめのような若手に重役が回ってくることもあった。

根が体育会系のサービス業は元来、実力主義的なところがある。

一面では現場経験が学歴以上に重視されるのだ。

したがって、より多くの現場で客や上司に鍛え上げられた者の方が例え高卒といえども大卒者より重用されるケースが多い。

人員の回転が速いのも、より多くの職場を経験しようとあちこち渡り歩くためでもある。

なつめの交際相手にして結婚相手の男性は同じ職場のマネージャー――つまりは直属の上司に当たる人物だ。

彼女同様若くしてこの業界に入り、日々の業務の中で鍛えられてきた叩上げのサービスマンである。歳もそう離れてはいない。

……下世話な話になるが、この業界は“出会い”というものにあまり恵まれないという。

特にホールスタッフは勤務時間の面で他の業種と大きく異なってしまうからだ。

営業時間の関係上不規則なシフトが多いため、余暇や休日の共有が難しいのである。

なつめが現在の恋人と付き合いを始めたきっかけも、そのような理由による。

同業者でなければ、色々と面倒なのだ。

――なんか、消化試合みたいっすよね……。

何気なくそんなことを思った。

付き合いの理由に“面倒だから”というものが加わるなど、いよいよ強制めいてくる。

あれほど大人になり、社会で働くことを嫌がっていた自分でも、今や職場であくせく働き、同業者と婚約関係にある。

そしてその事実に、さして抵抗感を覚えていない自分に気が付く。

漠然と、止めどない大きな流れに、飲み込まれていくような感覚がしていた。

飲み込まれ、押し流され、……その中で自我が希釈されていく。

――あたしが、消えていく……。

そのことに危機感も抱けない。

社会人とはそんなもんだ、と思ってしまったからだ。

或いは、そうして消えていくのも、彼女にとっては退廃的で心地よく――

「おい、ボケッとしてないで掃除しろよ」

「あ、はい。すんませー」

そんななつめは現在、自宅の掃除をしていた。

結婚に伴って同棲を始めることになるため、部屋を引き払うことにしたのだ。

「お前の部屋って、意外にガランとしてるんだな」

「仕事一筋なオンナですんで」

「どこがだよ」

「いゃん」

小突かれて、なつめはウインクする。

遠慮なく冗句を交し合える間柄。心地よい距離感。

「いい機会だから、いらないものは処分しちゃいますかねー」

「そうだな。既に俺ん家にある家具とかな」

「ぶっちゃけると、もっとこまごましたゴミいっぱい出ると思うっす。ここ越してきてから大掃除なんて一度もしたことないんで」

「げ、マジかよ……」

「マジっす」

「ゴミ溜め女」

「あ、ひどいっすー!」

――ゴミ……?

何か懐かしい響きだった。

「おい、このダンボールは?」

「あ、それは捨てちゃっても――」

手をかけようとしたら、開いた口から小石ほどの何かが転がり落ちた。

楕円形の球体をしたそれは、ころころと転がってなつめの足にぶつかった。

「あ、これ……」

拾い上げる。

それは、輝くような色をした一つのヨーヨーだった。

……実際は明色とはいえプラスチックが放つ安っぽい光沢でしかない。

だが、今の彼女の目には本当に輝いて見えたのだ。

手のひらに乗った微かな重み。

今にも消えそうなそれが、何か心を急かす――

「なんだそれ?」

ひょい、と手のひらから掴み上げられる。

「あ――」

たったそれだけのことで、なつめは信じられないほどの喪失感を覚えた。

「ヨーヨー? こんなの大事にとっとくなんて案外ガキっぽいなあ、お前」

「そ、そっすね……」

慈しむようなからかいの言葉にも、そっけなく返してしまう。

「流行ったよなあ、コレ。俺も結構やったもんだぜ」

「…………」

「これももういらないんだよな。捨てるぞ?」

「だ、ダメっす!」

慌てて駆け寄り、ヨーヨーを奪い返す。

突然大声を出したため、驚いた顔を返された。

「…………な、なつめ……?」

不安そうに声をかけられる。いたたまれず、背を向けた。

「こ、これ……あたしにとって思い出のオモチャなんで……」

そう言って、ストリングを指に通した。零れ落ちても失くさないように。

胸元で守るように握り締める。

「……ふーん」

対する相手の反応は冷えたものだった。

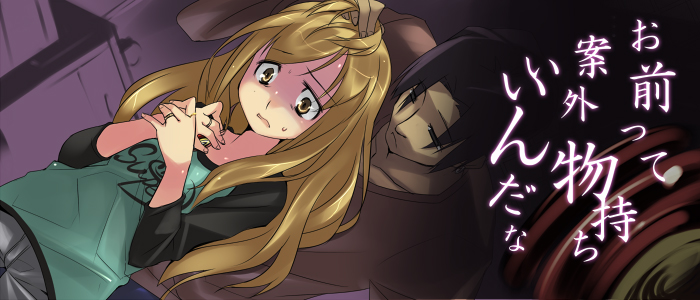

「……お前って案外物持ちいいんだな」

「…………」

特に言葉を返せなかった。背筋を嫌な汗が流れる。

その後、ある程度の目処がついたところで解散となった。

一人自宅に残ったなつめは、まだヨーヨーを手にしている。

「……えい」

投げた。

その瞬間、脳裏に次々とトリックが思い浮かんでくる。心の赴くままに、なつめは脳髄に染み付いた動作を実行した。

踊るように、ヨーヨーを繰る。

呼応し蘇生される楽しかった日々の記憶。

――うっわ……楽し過ぎるっすよ…………。

冷静に回想しながらも、それは今を捨て去り逃げ込んでしまいたくなるほどに甘美な過去だった。涙すら誘う懐古の情。

「いつまでもこんなガキっぽいもの、持ってても仕方ないっすね……」

立てなくなりそうだったので、そのようなことを言ってみる。

「…………」

そしたら心が痛んだ。

口にした言葉が真意とあまりに程遠くて。

――あたし、忘れかけてた……?

かつてあれほど大切にした友人との日々を。

かつて未来に控えていた世界の闇は、突入してしまえば単なる色褪せた日常だった。

生きるためには必死にならなければならず、その中においては嫌がっている暇もないのだ。

辛くても耐えられるように溜め込んでいた楽しい記憶すらも、こうして忘れ去りかけるほどに。

――限界……なのかもしんないっすね。

過去と現在の距離が開きすぎた。

変容しきった日常が回想のタイミングを失くしていく。

互いの繋がりも曖昧になり、思い返す価値さえ喪失していく自分の心。

それが、なつめを恐怖させた。

――いつかきっと、元に戻せる日が来る。その時までなつめちゃんは、皆にメールを送っていてくれないか?

高校時、武田明彦の告げたそのような言葉が蘇った。

彼は最後にそれだけ告げて、高校を卒業していった。いつかまた五人で集まれる日を約束して。

その言葉の意味は、要するに……『皆の橋渡しを頼む』ということなのだろう。

なつめはその言葉を信じた。

否、今でも信じているからこそ、なつめは彼の言ったことを実行し続けている。

だが明彦の言ったその日とは、一体いつになったら訪れるのだろう。

「そろそろ……ヤバいっすよ、明彦先輩……?」

牧人、薫、耕平、明彦――高校時代の友人たちとの関係。

かつて何より大切にし、再び彼等と会う日を願った。

だが、そうしたものを願い続けるのに、実社会の日々は速過ぎた。

彼女の中にも、取り戻せる自信がなくなって来ていたのだ。

楽しかった彼等との日々が、なつめの中で過去になろうとしている。

過去を大切にしたかった。

――だってあの頃がイチバン楽しかったんだもん……!

「……そうだ」

一人寂しくヨーヨーを回しながら、思いついた。

棗耕平に電話をかけてみようと。

「………………」

カチ、と微かな音が鳴る。

暗く静かな自室に響くそれは、携帯電話のボタンを打つ音だ。

携帯電話でメールを打つという行為は現代人として必須のものとなりつつある。

若年層を始め、それらが生活に登場する頻度は増加し、必然的にそのための操作も迅速になっていく。

それは、一見して電子機器には縁遠そうな藤宮薫とて例外ではなかった。

歳相応に若者文化の渦中にいる彼女だ。メールを打つ動作は素早く、慣れが見られる。

薫の打つメールは基本的に長い。

二言三言で送信する場合もないではないが、多くの内容は手紙を思わせる長文であった。

今も光る液晶画面には上下とも隙間なく、大きな文字がひしめいている。

薫はメールを打つ。長い長いメールを打つ。

「あ……」

高速で運用されていたその指が、停止する。

送信すべき言葉を全て打ち終えたのだ。

後はボタン一つでそれを相手に送り出すことが出来る。

「……っ!」

だが、それまでよどみなく動作していた指がここに来て彼女に反駁する。

凍結したように硬直したそれは、送信の機能を持つボタンに伸びることはない。あたかも指先と同様に頭脳までも凍り付いてしまったかのように。

一度こうなってしまうと、それ以降は何もすることができないのだ。

「…………」

故に彼女は仕方なく、メールを保存することにした。

それを相手に送ることなく、小さな端末の内に眠らせる。

画面が自動的に“メール作成画面”から“下書きフォルダ”に移行する。

……そこには、無数のメールがネットに送出されることなく保存されていた。

上部に表示された保存件数は三桁をゆうに超えている。

いずれも似たような件名ばかりだ。宛先も全て同じ。

中には画面を幾度もスクロールさせなければ読みきれない程に長いものも多くある。

どれほどの時間を費やしたのか、書かれただけで送られないメールの山が、携帯電話の容量をひたすらに食い潰していた。

……そう、それらは書かれただけで、送られることはない。

「はぁ……」

嗚咽するようにため息を漏らす。

――いつから、だろう……?

諦めるように自問する。

真っ暗な自室内を照らしていたのは液晶の小さな明かりだけだった。

それすらも、数秒の間をもって消失する。

送ることのないメールを打つ。

いつからか、そのような癖がついていた。

自ら動き出そうと文面を考えるも、それを送信するには至れない。

そうしたことを繰り返すうち、下書きフォルダに積み上げられていくのは、踏み出せない彼女の臆病な心のようですらあった。

「馬鹿……」

机に突っ伏して自責する。

組んだ両腕に顔を埋め、浮かんでくる涙を瞼の内に押し込めた。

もう用がなくなった携帯電話を手探りで閉じる。

明かりをなくした深夜の自室は、屋外よりも暗かった。

藤宮薫、大学生。

彼女の大学での生活も、四年目に突入していた。

――私立宮里大学。

この地域にある大学の中では随一……とまではいかないまでも、一流と呼ぶに相応しい優秀な私立大学の一つである。

受験生からは惜しみなく難関大学と称され、無関係でも地元なら名を知らぬ者は少ない。

実社会に通用する高質な教育の提供を重視し、語学教育のための留学プログラムなどの実践的な試みを多数行っている気鋭の学校として名を馳せる。

その高い水準と申し分ないネームバリューも合わさり、例年各界にエリートを輩出し続けている名門校とされている。

「おーい、ミッチ」

「……ん?」

しかし、そのようなエリート学校においても、在籍する生徒の実態は他校とそう変わるものではない。

彼等は皆、現代の若者として日々を生きている。

サークル活動等で友と語らい、共に苦心して勉学に勤しんでいる。

「どうした篠田?」

「二十日にやるクラス飲みの場所決まったよ。んで連絡」

「ん、了解。……とりあえず学食行かないか、細かい話はそこでしよう」

「おっけ」

二人の男子生徒は席を立ち、教室を出た。

向かう先は様々な食堂やカフェが連なる棟だ。

アーケードのような、近代的なデザインのメインストリートを進む。

宮里は生徒の希望に適った快適な大学生活も主眼としており、近年その主義のもと校舎が全面改装された。

真新しい施設を多く備えたキャンパスは、入学希望者をここ数年で伸ばしている大きな要因となっている。

「ミッチ、人数はどう?」

「んー、そこそこじゃないか? みんな四年になって割と暇だしな」

そのようなキャンパス内に、この二人を含めた無数の生徒が行き来している。

昼前という時間帯もあり、賑わう道は大学というより街を思わせた。

「女子もいる?」

「それなりに」

「えっとその……藤宮さん、は?」

「……相変わらず」

「やっぱり不参加かー、残念……」

そこで二人の会話が途切れた。

人波の中にちょうど話題になっていた女子生徒を見つけたらからだ。

長い髪をした、純朴そうな容貌。

――藤宮薫。

大学四年生になった彼女は、このところ髪を伸ばし始めている。

年月を経て多少大人びたとはいえ、長くなり始めた髪型は昔と変わらぬ穏やかな空気を纏っていた。

ただ一点差があるとすれば、以前より俯きがちの視線が目立つといった辺りだろうか。

……いずれにせよ、高校時代の彼女を知らないこの二人には与り知らぬことである。

彼女の髪、その内にある心の変遷も。

「藤宮さん!」

篠田と呼ばれていた方が駆け寄り、名前を呼んだ。

「あ、篠田くん……、こんにちは」

声をかけられ、薫はそこで初めて顔を上げた。

タイルを数えるように地面ばかり見つめていた彼女は、その時ようやく二人の男子生徒の存在に気付いたようだ。

「道井くんも」

「……ああ」

男子生徒の片割れも軽く頷いて挨拶とした。

「藤宮さんも、これからお昼?」

「うん……、ユキちゃんたちと一緒に……」

「そ、そっか……」

どこか億劫な彼女の言葉に気圧されるように、会話が途切れてしまう。

「えっと、藤宮さんは……二十日に何かあるの?」

「あ、飲み会……の?」

「うん。今回も来てくれないのかな、って」

明朗な篠田の言葉に、薫はすまなそうに苦笑する。

「ごめんね、わたしその日は用事があって……」

「そう……」

再度、沈黙。

気まずい空気が流れる。

「藤宮さんは――」

再び会話を試みる篠田だったが――

「わ、わたし、こっちだから……午後の授業で、また」

「あ、うん……」

遮るようにそう言って、薫は道を逸れていった。

去っていくその背を、二人の男子生徒はぼんやりと眺めるばかりだ。

「……お前も相変わらずだな。二年の時に告白してあれだけ無様に撃沈しただろうが」

「いや、未練たらしいとは思うんだけど……」

道井の言葉を受け、反省するように頭をかく篠田。

「藤宮さん、四年になっても飲み会には来てくれないか……なーんかなあ」

「毎回誘って毎回断られてるだろう、いつも通りだよ」

「そーなんだよねえ……こういう場には絶対来ないんだよね、彼女」

「そういうの苦手なんだろ。放っておけよ」

「なんか……ねえ」

興味なさげな道井に対し、篠田の反応は煮え切らない。

「……懲りない奴だな。そんなに藤宮のことが気になってるのか?」

「この間遊びに行こうって誘ったらフラれちゃいましたけどね」

「個人的な誘いでもNOなのか。飲み会に限った話じゃないのかもな」

「なんか彼女、クラスとかでも孤立してないし、話しかけても全然嫌そうじゃないんだけどさ……どっかで拒絶してる感じがして」

「そうか? いつもニコニコしてるじゃないか」

「それが、なんか無理してるっぽいっつーか……見ててツライっつーか……」

言葉を失くす。思考に潜っていくように。

「だから声をかけた……と? 余計なお世話じゃないのか。彼氏でもできたんだろ。いつの間にかメガネじゃなくなってるし」

「冷たいなあミッチは……一応同じ中学なんだろ?」

「……そうだけど、向こうは俺のことなんか覚えてないだろう。交流なんてほぼゼロだったし、会うまで思い出さなかった」

「彼女、その頃からあんなだったの?」

「どうだったかな。もっと集団の中心にいるようなタイプだったと思ったが……、まあ高校生活で様子が変わっても不思議じゃないだろ」

「ふぅん……彼女と高校同じだった友達とかいないの?」

「……さて、誰がいたんだったか――?」

道井は追想しようとするが、そこでちょうど目的地に到着したため、二人の話題は打ち切られた。

そしてランチを注文し、卓についた頃には全く別の話題に移っていた。

この二人にとって藤宮薫とは、その程度の認識だったのだ。

同時刻――、

「………………」

人気のない校舎裏に、薫はいた。

そこは表通りの賑わいとは対照的な静寂の空間。

生徒ひしめく構内から切り取られたような場だった。

人気のない道に申し訳程度に設けられた鉢植えの花が、風に吹かれて頼りなげに揺れている。

そのような寂しげな場所に、薫は一人立っていた。

先程篠田に告げた友人の姿はそこにはない。

……友人たちとの昼食とは彼女の吐いた嘘である。

薫は誰かと食事を共にすることなどほとんどない。

大学で付き合いのある知人とも、交流があるのは教室など半ば強制的な場所においてばかりだ。

表面上それなりに落ち着いていて、友人もそこそこにいて、そこそこに会話も交わすが……つきあいは悪かった。

先程のように、打ち上げや懇親会の類はなんのかのと理由をつけて断り続けている。

休日に待ち合わせるような友人もいない。こちらも誘われても断っていた。

いつの頃からか、そのような感じになっていた。

理由は、彼女自身の中にも特にない。

……ただあまり参加する意味を感じられなかった、といった感じだった。

平穏だが、どこか虚無的な日々。

それは大学生だった頃の牧人のそれと似ていないだろうか。

…………無論、当人たちはそのような事、知る由もないが。

だが、薫が彼と違ってこの場から逃げ出さなかったのは、彼女を支える何かがあったからかもしれない。

「…………」

恋人同士だった牧人から一方的に別れを告げられてから、早三年近くが経とうとしている。

牧人より遥かに大きな傷を心に受けた薫は、堕落はしないまでも、前述のように平気な振りをし続けていた。

家族の前でも、知人の前でも、人前では常に落ち着いている。

叫ぶことも嘆くこともない。

……ただ一人、さめざめと泣く日は何度もあった。

しかし、彼女はかろうじて平常を保っていた。

例え壊れる一歩手前でしかなかったといえ、一縷の希望のようなものだけを信じていた。

いつか、牧人と――耕平と、なつめと、明彦と……。

高校の頃のかけがえのない友と再会する日を胸に抱いて、耐えていた。

そして今。

彼女の心はようやく動き出そうとしていた。

待てど暮らせど続報のない現状に、いよいよ不安がピークに達したとも言える。

――待っているだけじゃ駄目……わたしも、何かしないといけないんだよ……。

数年を経て、そう思うようになってきた。

風に吹かれてはためく髪を押さえる。

再び立つ決意をした時から伸ばし始めた髪は、最近ようやく肩にまで届いた。

眼鏡も外し、コンタクトに戻して、少しだけかつての自分を取り戻せたような気もした。

この髪がかつての長さを取り戻す頃、彼女たちの関係も、元に戻っているだろうか?

「…………」

手には、携帯電話が握り締められている。

その液晶は先程からずっと同じ画面を映し出していた。

電話帳。五十音順にずらりと並ぶ名前の中、最上に近い位置に表示されるその名前。

――葦原牧人。

この所、彼女はよくこうして牧人に電話をかけようとしていた。

「――マキ……くん……」

だが、通話ボタンに迫る指は、震えてそれ以上動かない。

――だって、また……あんなふうに拒絶されたら……。

そう思うと、体が凍り付いてしまうのだ。

「恐いよ……できないよ……」

電話を閉じてしまう。

嗚咽のように息を漏らした。

――ダメだよ、勇気……出さないと……!

「明彦くん……、なっちゃん……、棗くん……」

求めるように空を見上げる。

切り取られたような、狭く四角い青色が見えた。

「わたし……どうしたらいいの……?」

――こんな……駄目な女の子だったんだね、わたしって……。

人気のない校舎裏。

孤独な空気に、一筋の涙が頬をつたう。

三年という時間は、傷ついた彼女にとって殊のほか短かった。

「え――?」

その時、手にしていた携帯電話の振動を感じた。

――マキくん……のわけない、よね……?

いつかと違い、電話をかけたわけではない。

このタイミングで彼から連絡が来るとは考えられなかった。

それでも奇妙な期待と不安を胸に、液晶を開いてしまう。

――駄目。全然関係ない電話かもしれないもの。……いつものわたしに、戻らなきゃ。

一度深呼吸をして、気持ちを切り替える。

泣いてばかりもいられない。

そう思って、液晶に映し出されたその名前を目にして――

「も、もしもし!?」

薫はすぐさま通話ボタンを押していた。

――そんな……ホント、に……っ?

声を発してから、相手からの返事が来るまでの一瞬が長い。

まるでこの受信自体が自分の見た白昼夢か何かではないかと疑いかけたその時、

『――――久しぶり、薫。武田明彦です』

相手はそのように名乗った。

「あ、明彦……くん!」

『元気……ってワケじゃないのか。でも、まだ覚えてくれてるみたいで安心したよ』

高校時代と変わらぬ鷹揚な口調。

それは数年の時を経て更なる頼もしさを帯びていた。

「わ、わたし……わたしね……!」

『落ち着いて。長らく連絡をしないでごめんよ、色々準備に手間取ったんだ』

冷静な明彦の言葉が薫を安心させる。

ダムが決壊するように、当時の感覚が急激に戻ってきた。

『だけど、ようやく整った。今日薫の声を聞いて、改めて僕たちの絆を確信することもできた』

『だから動き出そう』

そして告げる。

冷静で、整っていて、それでも少し歯が浮くような――ドラマや小説のキャッチコピーを連ねたような台詞運び。

それは、やはり明彦独特のものだった。ともすれば無個性にも見えかねない、いつも静かに微笑するばかりの少年の持つ、個性だった。

それはきっと、グループの皆が恐らく何かしらの形で認識していたもので――――、

『――――僕たちの友情を、取り戻しに行こう』

だから薫の耳には、彼が背負った決意の言葉が、ひどく懐かしく響いたそうだ。