静かだ。凪いでいる。

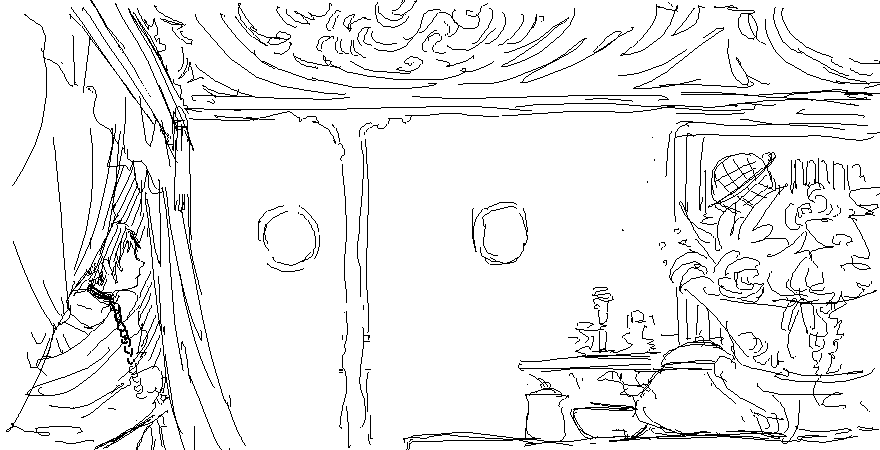

微かに揺れてはいるんだろうが、俺の三半規管はそれを特に気にも留めず、取るに足らないものとして片付けてしまう。それは俺がこの船に慣らされてしまったことを示していた。

いつ陸に戻れるのだろう。……戻れるのだろうか? 俺は生きてこの船を降りられるのか?

――――静かすぎるのはよくない。こんな風に不安になるから。

いっそ少しくらい波が荒れてくれたら、なんて、嵐の訪れを待つなんて馬鹿げている。

それはあの男がこの部屋に来るのを待つしかできない俺の心境によく似ていた。

ぼんやりと膝を抱えるなんて、まるで手持無沙汰の子どもみたいだ。

だからといって今日はなんだか本を読む気にもなれず、特に眠くもないのでただ自らの内に思考を沈めていくだけだった。

空の色からしてまだ夕方にもなっていないのに、朝、あいつが出て行ってからもう随分と経っている気がする。

薄い掛け布を羽織っただけの身体は温もりを求めていて、でもそれを必死に否定した。認めてしまったら俺が壊れると思った。

それともいっそ壊れてしまえば割り切れるのだろうか。

俺は何のためにここにいる?

みっともなく生にしがみついていないと誰が言える?

すり、と自分の肩口に顔をうずめると、剥き出しの肌から体温が伝わる。思わず長い溜息のような吐息が漏れた。

目に入るのは頑丈な鎖だ。ここへ連れられてきた最初のころは嫌で嫌で、なんとかして壊せないかと試みたものだが、今ではもうその重さも冷たさも、俺の一部のようになってしまった。

だから俺にはもう、鎖の立てる音よりも、鍵穴にさしこまれた鍵の回る小さな音のほうがよく聞こえる。

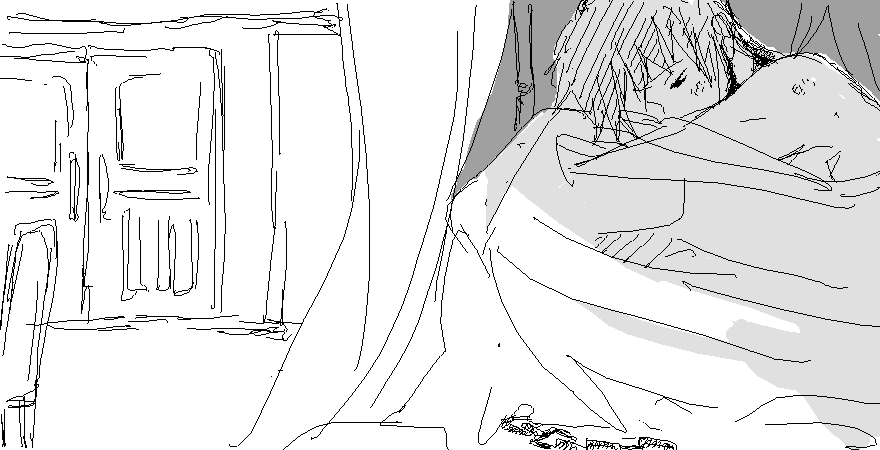

――――ぎぃ、と鳴く。

この部屋のドアは誰かが入ってきたときすぐにわかるように、わざと音が鳴るようにしているのだという。

船長の私室に寝首を掻きに来る侵入者がいないとも限りませんから、とあいつは笑って言った。だから俺もわかってしまう。

あいつが帰ってきたこと。

びくりと身体が竦むのは条件反射のようなものだった。何度も繰り返し覚えさせられたせいで、忘れられない。

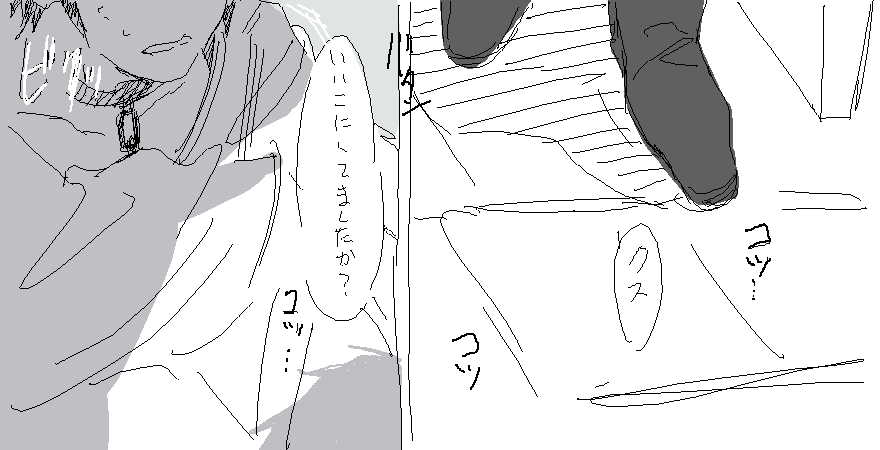

コツコツと一定のリズムで刻まれる靴音が近付いてくる。

いいこにしていましたか、と尋ねる声音はひどく甘い。だからこそ俺にとっては恐ろしかった。

「こい……ずみ」

朝に古泉がこの部屋を出てどこかへ行ってから、それほど長い時間放置されていたわけではない。

だというのに、古泉が側にいないときの寄る辺ないような心細さはどうしたことだ。なによりも俺を苛む原因は、目の前のこの男であるというのに。

少しずつ、少しずつ、蝕まれている。古泉がこの部屋にいれば怯え、見えなくなれば不安になるなんて矛盾している。

おかしいとわかっているのに狂っていく。

俺はいつまで抗えるだろう。

俺がいくら暴れても、古泉は自分の優位を見せつけるように、それ以上の力でもって俺の抵抗を奪い、封じ込めた。

それと同様にやがて――――心まで?

「話あいをね、していたんですよ」

上着を脱いでかけながら、古泉はにこりと俺に笑いかけた。

「話?」

「ええ、明日襲う商船のことについて。作戦会議みたいなものです」

血が目に入ってうっとうしかったが、閉じるわけにはいかなかった。

あなたは僕が守ります、だなんて。らしくない。

カイナさんありがとう! 楽しかった!

←