年 (平成

年 (平成

年)

年)

月

月

関西・歌舞伎を愛する会 第十七回

七月大歌舞伎 松竹座

7月5日(土)〜7月29日(火)

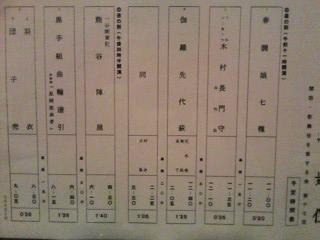

| 配役 |

|

昼の部(11:00開演) 一、春調娘七種(はるのしらべむすめななくさ)11:00-11:20 曽我五郎時致:四代目 尾上松緑 曽我十郎祐成:五代目 尾上菊之助 静御前:初代 片岡孝太郎

二、片岡十二集の内 木村長門守(きむらながとのかみ)

三、伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)

<御殿>

<床下>

<対決・刃傷>14:25-15:30

夜の部(16:30開演)

二、黒手組曲輪達引(くろてぐみくるわのたてひき)

三、上 羽衣(はごろも)20:30-21:05(下と合わせて)

三、下 団子売(だんごうり)

|

| 筋書 |

|

愛之助丈関連 舞台写真:「伽羅先代萩 花水橋」絹川谷蔵:2枚 舞台写真:「伽羅先代萩 対決・刃傷」渡辺民部:4枚 舞台写真:「熊谷陣屋」堤軍次:2枚 舞台写真:「団子売」杵造:2枚 31〜32ページ:「楽屋探訪」内インタビュー(素顔写真あり、2/3ページ) |

| 舞台写真など |

|

愛之助丈は、 「伽羅先代萩 花水橋」絹川谷蔵が4種類 「伽羅先代萩 対決・刃傷」渡辺民部が1種類 「熊谷陣屋」堤軍次が2種類 「団子売」杵造が5種類 ガーゼてぬぐい、ガーゼはんかちも売られていた。 |

| 料金 |

|

1等席:15,750円 2等席:8,400円 3等席:4,200円 筋書:1,500円 |

| 船乗り込み |

|

日程:7月1日(火) (雨天決行、警報時は翌日に順延) 15:00 式典→口上、挨拶 於:八軒家浜船着き場式典会場(京阪天満橋駅北側) 15:30 乗船→(天満橋(大川) → 天神橋 → 高麗橋(東横堀川)→ 農人橋 → 日本橋(道頓堀川)→ 太左衛門橋 → 戎橋) 16:20 下船→口上、挨拶(於:戎橋東側道頓堀川船上) 16:40 式典→挨拶、花束贈呈、手締め(於:大阪松竹座 式典会場) 17:10 終了 |

| その頃、他の劇場では… |

|

→歌舞伎座 →国立劇場 →巡業 東コース →巡業 中央コース →比叡山薪歌舞伎 |

| 雑誌 |

|

『演劇界』2008年9月号→演劇界 2008年 09月号 [雑誌] 愛之助丈関連 84ページ:舞台写真「伽羅先代萩 花水橋」絹川谷蔵(カラーグラビア 1/2ページ) 98ページ:舞台写真「伽羅先代萩 花水橋」絹川谷蔵(モノクロ 1枚) 99ページ:舞台写真「伽羅先代萩 対決・刃傷」渡辺民部(モノクロ 1枚) 100ページ:舞台写真「団子売」杵造(モノクロ 2枚) 102〜103ページ:舞台写真「熊谷陣屋」堤軍次(モノクロ 3枚) 110〜112ページ:七月大歌舞伎(松竹座)の劇評 |

| 感想 |

|

夜の部 25日に前方中央で観劇。

熊谷陣屋

テレビで放映されたのを見たことがある。

派手な動きはないのだけれど、とにもかくにも仁左衛門丈の熱演に圧倒されて、食い入るように見ていた。(見終わった後、ちょっと疲れた…)

相模が「振り向いて、にっと笑った面差しがあるかと思えば…」みたいな台詞を言って嘆く場面が可哀想だった。

熊谷に関しては、我が子の首を義経に見せるところとか、弥陀六が鎧櫃の中身を確かめている間も悲痛な表情で座っていたところとか、「十六年も一昔…」の引っ込みの引っ込みとか、いろいろ思うところはあったのだが、思い出すだけで頭がパンクしそう。

黒手組曲輪達引

こちらは、「熊谷陣屋」とは別の意味ですごかった。

舞台の中央にぐるぐると渦が巻いてるような影が映り、歌舞伎らしからぬ音楽(映画の音楽のような…?)がかかり、池の中から、虎縞の鴨と合体した権九郎が出てくる。そういえば、冒頭で鴨が泳いでいて、一羽だけ黄色と黒のシマをつけたのがいたっけ。

舞台は新吉原に移り、白酒屋(橘太郎丈)が朝顔仙平(亀三郎丈)らになぐられているところへ、花川戸助六(菊五郎丈)が現れる。権九郎と同じ役者さんが演じているとは思えないかっこよさ。

いろいろあって、助六は父の敵である新左衛門(左團次丈)を討ちに行く。

羽衣

この演目を見るのは3回目だが、見るたびに演出が違う。

団子売

今年の2月に博多で見た時とは、振りが少し違っていた気がする。(はっきりとは覚えてないのだけれど…)

昼の部

春調娘七種

曽我五郎(松緑丈)、曽我十郎(菊之助丈)、静御前(孝太郎丈)の踊り。

木村長門守 血判取

木村長門守(我當丈)が若々しかった。

伽羅先代萩

花水橋

御殿

栄御前(秀太郎丈)は悪人なんだけど、「取替え子なんでしょう?」などと勝手に勘違いして連判状を置いていってしまうあたり、ツメが甘いというか、抜けてるというか、ちょっとだけ可愛げがあるというか…

床下

対決

外記左衛門(左團次丈)らが弾正を訴えるが、裁きを下す山名宗全(團蔵丈)が弾正側だからどうしようもない。

刃傷

昼も夜も、どの幕も見ごたえがあって楽しかった。 |

| おまけ |

今回は、観劇ついでに新世界へ観光へ行ってきた。

串カツ。

|