年 (平成

年 (平成

年)

年)

月

月

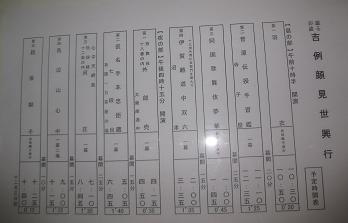

京の年中行事當る卯歳 吉例顔見世興行

東西合同大歌舞伎 京都南座

11月30日(火)〜12月26日(日)

| 配役 |

|

昼の部(10:30開演) 第一 羽衣(はごろも) 天女:初代 片岡孝太郎 伯竜:六代目 片岡愛之助

第二 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

第三 阿国歌舞伎夢華(おくにかぶきゆめのはなやぎ)

第四 十三世片岡仁左衛門を偲んで

夜の部(16:15開演)

第二 仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)

第三 心中天網島

第四 鳥辺山心中(とりべやましんじゅう)

第五 越後獅子(えちごじし)

|

| 筋書 |

|

愛之助丈関連 66〜67ページ:「江戸歌舞伎に挑戦する愛之助 亀岡典子」 123ページ:舞台写真「羽衣」伯竜:3枚 126〜127ページ:舞台写真「阿国歌舞伎夢華」男伊達:3枚 130〜131ページ:舞台写真「外郎売」曽我五郎:6枚 |

| 舞台写真など |

|

愛之助丈は、 「羽衣」伯竜が3種類 「阿国歌舞伎夢華」男伊達が3種類(翫雀丈の男伊達との2ショットが1種類) 「外郎売」曽我五郎が7種類(猿弥丈の小林朝比奈、笑三郎丈の大磯の虎との3ショットが1種類)

豆半纏、ガーゼ手ぬぐい、ガーゼはんかちも売られていた。 |

| 料金 |

|

1等席:25,000円 2等席A:12,000円 2等席B:9,500円 3等席:7,500円 4等席:5,500円 特別席:27,000円 |

| その頃、他の劇場では… |

|

→日生劇場 |

| 雑誌 |

|

『女性自身』2010年12/28号 愛之助丈関連 18〜19ページ:「海老蔵の助っ人、片岡愛之助! ラブリンは7年間休みなし!」 モノクロページ。 インタビューと素顔写真(楽屋、まねきの前、楽屋口)、舞台写真(外郎売)が載っている。 愛之助丈の後ろに、賀来千香子さんからのお花が写っている。

『週刊女性』2011年1/1号

『演劇界』2011年2月号→演劇界 2011年 02月号 [雑誌] |

| 感想 |

|

夜の部

長かった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!!!!!!! 流石に、終演が22:40は辛かった…

歌舞伎十八番の内 外郎売

浅黄幕が落ちると、登場人物がずら〜りと並んでいて、絵巻物にしたいくらいに華やか。

鶯の音とともに、曽我五郎(愛之助丈)が花道から登場。

舞台に上がると「とーざい、とざい、とーざい」と声がして、愛之助丈が「鷹揚のご見物を…」と口上。 華やかで楽しい舞台だった。

仮名手本忠臣蔵 七段目 平右衛門(仁左衛門丈)は、最初「奴さんにしては渋すぎ…?」と思ったが、おかる(玉三郎丈)とはお似合い(という表現はおかしいかもしれないが)の兄妹だし、由良之助に「東の供を許す」と言われた時の嬉しそうな顔を見たら、「やっぱり、ちょうどいいかな」と思った。

おかるはすごく綺麗で色っぽい。 重厚だったり、軽妙だったりして、面白い舞台だった。

心中天網島 河庄

治兵衛(藤十郎丈)の何が腹立つかって、小春に暴力を振るうところ。こんなDV男がいいなんて、歌舞伎(特に上方歌舞伎)の女性はだめんずが多過ぎる。(と、毎回書いているような気がするが、きっと気のせいではないだろう。)

おさんの手紙を持ってきた丁稚さん(翫雀丈)の可愛さにビックリ! 藤十郎丈も若いけど、翫雀丈も若い。

鳥辺山心中

「京の鶯を飼いたいのじゃ」「鳴く音があまりに哀れなので、籠から放してやりたいのじゃ」などの台詞も似合っていて、プチッと切れる姿さえ上品で、“永遠の貴公子”って感じだなぁとしみじみ思った。

越後獅子

昼の部

羽衣

菅原伝授手習鑑 寺子屋

涎くり(種太郎丈)がおバカっぽくて可愛かった。

近くの席のオバサンが笑いたがり屋なのか、やたら笑うのが気になった。松王丸(吉右衛門丈)が咳き込むところで「キャハハ」と笑ったときは本気で「このオバサン、どこかおかしい」と思ったぞ。

机の数を指摘された戸浪(芝雀丈)が思わず「今日から寺入りした子の分」と答えそうになるのを、松王丸が何とか紛らわせるところとか、あらすじをしっていても見ていてハラハラする。首実検の後の源蔵のぐったりした様子を見て、まさか騙せるとは思ってなかったんだろうなぁ、と思った。

阿国歌舞伎夢華

伊賀越道中双六 沼津

十兵衛がお米(秀太郎丈)に一目惚れして、髪を整えたりするときの表情や仕草に愛嬌があっておかしかった。平作の家の貧しい様子も特に気にしてない風だったのに、お米が亭主持ちとわかったら、急に回りが目に入ったように見えるところとか、上手いなぁと思った。追っかけてきた安兵衛とのやり取りとか、ところどころにおかし味がある。 |

| おまけ |

|

いつも、南座→ホテル→南座→帰宅なので、今回は少し京の街をふらふらしてみた。

「ビーズショップj4」という、可愛いビーズのお店を発見。

|