年 (平成

年 (平成

年)

年)

月

月

関西・歌舞伎を愛する会 結成三十周年記念

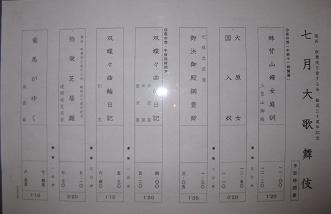

七月大歌舞伎 大阪松竹座

7月3日(土)〜7月27日(火)

| 配役 |

|

昼の部(11:00開演) 一、妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん) 三笠山御殿 杉酒屋娘お三輪:初代 片岡孝太郎 豆腐買おむら:五代目 中村翫雀 烏帽子折求女:初代 市川段治郎 入鹿妹橘姫:二代目 市川春猿 漁師鱶七 実は金輪五郎今国:六代目 片岡愛之助

二、大原女(おはらめ)

三、元禄忠臣蔵

夜の部(16:00開演)

二、関西・歌舞伎を愛する会 結成三十周年記念

三、竜馬がゆく(りょうまがゆく)

|

| 筋書 |

|

愛之助丈関連 舞台写真:「妹背山婦女庭訓」漁師鱶七:1枚 舞台写真:「妹背山婦女庭訓」金輪五郎:3枚 舞台写真:「双蝶々曲輪日記」山崎屋与五郎:5枚 舞台写真:「弥栄芝居賑」団子売杵造:3枚 舞台写真:「竜馬がゆく」武市半平太:4枚 34ページ:平成12年「流星」織女の舞台写真 72〜73ページ:「楽屋探訪」内インタビュー(素顔写真あり、2/3ページ) |

| 舞台写真など |

|

愛之助丈は、 「妹背山婦女庭訓」漁師鱶七が3種類(孝太郎丈のお三輪との2ショットが1種類) 「妹背山婦女庭訓」金輪五郎が4種類 「双蝶々曲輪日記」山崎屋与五郎が3種類 「弥栄芝居賑」団子売杵造が2種類 「竜馬がゆく」武市半平太が1種類

豆半纏:550円 |

| 料金 |

|

一等席:15,750円 二等席:8,400円 三等席:4,200円 筋書:1,500円 |

| 船乗り込み |

|

日時:6月29日(火) (雨天決行、警報時は翌日に順延) 15:00 八軒家浜(京阪天満橋駅北側)にて式典開始 口上→祝辞(大阪府・大阪市代表ほか出席予定)→俳優挨拶 15:30 乗船→出航 16:20 戎橋東側にて船上より口上 ↓(松竹座まで移動) 16:40 松竹座前にて式典(口上、ご挨拶、鏡開き、撒き手拭い、手締め) 17:10 終了 予定 |

| その頃、他の劇場では… |

|

→新橋演舞場 →巡業 中央コース →巡業 東コース →赤坂大歌舞伎 →国立劇場 |

| 雑誌 |

|

『演劇界』2010年9月号→演劇界 2010年 09月号 [雑誌] 愛之助丈関連 8〜9ページ:「花形群像」水落潔 15ページ:「片岡愛之助 上方歌舞伎の一翼に」(「夏祭浪花鑑」団七九郎兵衛の舞台写真あり、カラー) 58〜59ページ:舞台写真「妹背山婦女庭訓」漁師鱶七実は金輪五郎今国(カラーグラビア、2/3ページ) 77ページ:舞台写真「妹背山婦女庭訓」鱶七(モノクロ 1枚) 77ページ:舞台写真「妹背山婦女庭訓」金輪五郎(モノクロ 2枚) 80〜81ページ:舞台写真「双蝶々曲輪日記」山崎屋与五郎(モノクロ 3枚) 83ページ:舞台写真「弥栄芝居賑」団子売杵造(モノクロ 2枚) 84ページ:舞台写真「竜馬がゆく」武市半平太(モノクロ 1枚) 100〜102ページ:七月大歌舞伎(松竹座)の劇評 132ページ下段:国立劇場の歌舞伎教室500万人達成の記事(写真あり、モノクロ)

別冊付録「歌舞伎の基本」 |

| 感想 |

夜の部 23日に前方中央にて観劇。

双蝶々曲輪日記

「井筒屋」

吾妻の方が積極的に与五郎を誘う場面で笑ってしまった。いかにも、与五郎の方が立場が弱そうなんだもの。2人がいちゃいちゃしている場面で、『鳴神』で聞いた音楽が流れたような気がするが、はっきり思い出せない。与五郎と吾妻は美しくて、お似合い。

「米屋」

「難波裏」

「引窓」

最初のやりとりが微笑ましい分、後からじわじわとくる。 この演目、最初から最後まで通しで見てみたいなぁ。

弥栄芝居賑

まず、祭りの衆(猿弥丈)、後家(笑三郎丈)、町娘(春猿丈)が登場。

丁稚が「お腹が空いた」とわめくところへ、団子売(孝太郎丈&愛之助丈)が登場。

<追記>

手拭に気を取られていたら、いつの間にか花道に芝居茶屋主人(左團次丈)と芝居茶屋女房(竹三郎丈)が立っていた。

仁左衛門丈は、関西では歌舞伎は時代遅れと思われてなかなか客が入らなかったこと、澤村藤十郎丈が尽力されたこと、松下電器の労働組合(だったと思う)が協力してくれたこと等をお話しになり、「1年間、関西で毎月歌舞伎を開けたい」とおっしゃった。

続いて、翫雀丈、染五郎丈、愛之助丈、猿弥丈、笑三郎丈、春猿丈、段治郎丈、吉弥丈、竹三郎丈、左團次丈の順(だったと思うが、自信がない)にご挨拶。 最後は大阪締め。 はー、華やかで楽しい幕だった。

竜馬がゆく 風雲篇

最初、会場は真っ暗で、パッと舞台中央の竜馬(染五郎丈)にスポットが当たり、芝居が始まる。

武市半平太という人物は、高潔でかっこいい人物だったり、鼻持ちならない嫌なヤツだったり、作者によって人物像が全く違う。今回はその中間くらいかなぁ。竜馬の「半平太」という発音が妙に耳に残っている。

西郷(猿弥丈)とのやり取りは台詞劇っぽく、途中までは硬派な感じだったのに、寺田屋の場面からはバカップルのラブコメみたいになってしまったのが残念だ。

お登勢(吉弥丈)は気風の良い女将さんという感じでよかったのだが、おりょう(孝太郎丈)はじゃじゃ馬過ぎるかなぁ。

昼の部

妹背山婦女庭訓 三笠山御殿

求女を追いかけてきたお三輪(孝太郎丈)は、女官達に散々にいびられる。松之助演ずる女官の意地悪そうなことったら! ニターリという笑顔が怖い怖い。

鱶七は「女でかした!」「あっぱれ高家の北の方」と、お三輪を称え、求女の正体を明かす。前は気付かなかったが、お三輪は死の間際、唇が真っ白になり、顔も少し青くなっている。

大原女&国入奴

元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿 |

| おまけ |

↑夜の部の幕間は「かまかま」のとり3色丼。(これにわかめスープがつく。) 最後の一杯は薬味を乗せてお茶漬けにして食べる。おこげが美味しい。 以前来た時は別のお店だったような…? お店、替わったのかな。

観劇後、「アルション」でケーキと紅茶(いつのまにかパッケージが変わっていた)と「塩カラメルカステラ」(←家族へのお土産)を買ってホテルへ。

|