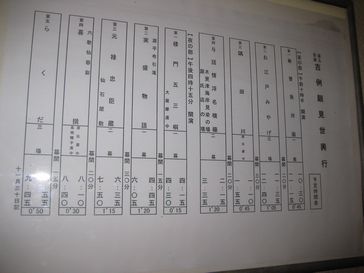

夜の部

3階前方中央にて観劇。

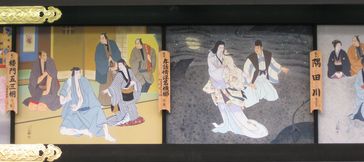

今年の顔見世は、面白いことは面白いんだけど、なんか地味だった。(特に夜の部)

楼門五三桐

浅黄幕が落ちると、客席からの眺めも絶景かな。

山門の上には石川五右衛門(我當丈)がいて、春の眺めを楽しんでいる。

そこへ左忠太(進之介丈)右忠太(壱太郎丈)が現れて、五右衛門を捕らえようとするが、敵わない。

舞台がぐーっと上がって、山門の下には真柴久吉(秀太郎丈)。

短い幕だけど華やかで、観ていて楽しい。

11月にシスティーナでフラメンコGOEMONを観ていたので、本家本元を観ることができて嬉しかった〜。

実盛物語

10月に「義賢最期」を観たばかりなので、物語にすんなりと入っていけた。

あの右腕には、小万(時蔵丈)だけでなく、義賢の無念、執念も詰まっているはず。息を吹き返してまず白旗の無事を確かめる辺り、執念を感じた。

筋書に、「実盛は九郎助の家に入ってきた時から葵御前が男児を出産したら、どうやって瀬尾を言いくるめて助けようかと気が気ではない」とあったので、実盛(菊五郎丈)の様子をじっと見ていたら、確かに何やら考え込んで心配している様子だった。

知識でガチガチに固めて観ても面白くないけど、ある程度ポイントがわかった上で観ると、やっぱり違うなぁと実感した。

葵御前(孝太郎丈)、瀬尾(左團次丈)の首を目の前に置かれても平然としているあたり、さすがは武家の奥方だと思った。

実盛は素敵だったし、太郎吉は可愛かったし、家族の場面も良かった。

そして、左團次丈と男女蔵丈は声もとてもよく似ていると思った。

元禄忠臣蔵 仙石屋敷

大石内蔵助(仁左衛門丈)と仙石伯耆守(三津五郎丈)の応酬が見物の台詞劇。

お二人の台詞は素晴らしかったんだけど、「千石屋敷」だけ単独で出されても…という感じ。(通し狂言の一幕ならいいんだけど。)

12月に忠臣蔵を出したいにしても、顔見世なんだから、もうちょっと華やかにしてほしかったなぁ。チケット高いんだし(←おい)。

もっとも、こういう渋いのが好きな人もいるだろうから、これはあくまで私の個人的な感想。

役者さんもずらりと並んではいるが、ほぼ下を向いてじっと座っているだけ。

磯貝十郎左衛門(愛之助丈)も一度台詞を喋ったが、後はほぼうつむいていた。

最後、大石主税(壱太郎丈)が内蔵助に「父上!」と駆け寄り、親子の別れのは切なかった。

六歌仙容彩 喜撰

喜撰法師(三津五郎丈)とお梶(時蔵丈)が満開の桜の下で軽やかに踊る。

所化さんたくさんも出てきて、楽しい一幕だった。

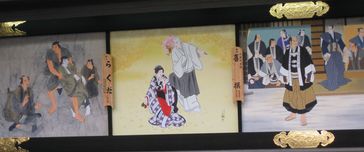

らくだ

笑ったー。

最初、「なぜに、顔見世の最後がこれ?」と思ったが、いやはや面白かった。客席も受けていた。

「らくだ」と呼ばれていた宇之助(亀鶴丈)がふぐに当たって死んでいまい、兄貴分の熊五郎(愛之助丈)が葬式をあげないといけないと考えている。そこへ通りかかったのが紙屑屋久六(翫雀丈)。

熊五郎は久六に、大家から酒と肴をもらってくるように言いつけるが、久六は大家から断られて帰ってくる。

いかにも人のよさそうな久六と、ガラが悪くてチンピラみたいな熊五郎のやりとりが面白い。熊五郎はやたらと腕まくりして入墨を見せながらすごむ。久六のこわがりようが楽しい。

熊五郎は久六に宇之助の死体を背負わせ、死人がカンカンノウを踊るところを大家に見せに行く。死体を背負うことになったときの久六の反応が笑えた。

大家(寿治郎丈)とその奥さん(松之助丈)がいい味出していた。

らくだの死体は手足が黄土色になっていて、いかにも不気味。(舞台写真では普通の肌色をしているから、公演が進む間にバージョンアップしていったと思われる。)

ヤケクソになって声を張り上げ、「カンカンノウ!」と歌う久六、楽しそうにらくだの死体を躍らせる熊五郎、らくだの動き(と言っても、死体だから、あからさまに動くわけではない)が面白かった〜。「愛之助丈、楽しんでるなぁ」という感じだった。

結局、大家が音を上げて、2人は酒と肴をせしめることに成功し、貧乏長屋へと戻る。

丁稚(壱太郎丈)が大家からの酒を届けに来て、「未だ参上つかまつらず」などの小ネタを披露。愛之助丈、口元が笑ってた。

そんな丁稚を見て、久六が「アレは何でっしゃろ?」「賢いのかアホなのか、ようわからん」「親は苦労しまっせ」などというものだから、客席から笑いが…(壱太郎丈は翫雀丈の息子さんです。念のため。)

2人で酒を飲んでいるうちに、だんだんと久六の気が大きくなり、人が変っていく。

最後、立場が逆転し、情けない顔でらくだの死体を背負う熊五郎と、楽しそうな久六が歩き出したところで、幕。(最後の3ショットの舞台写真が売り切れてた。)

やっぱり、「なぜに、顔見世の最後がこれ?」と思うのだが、楽しかったから、まぁいいかぁ。

昼の部

前方上手側にて観劇。

寿曽我対面

工藤祐経(我當丈)の祝いの席に、舞鶴(秀太郎丈)が2人の若者を呼び寄せる。

花道から曽我十郎(孝太郎丈)、曽我五郎(愛之助丈)が登場し、親の敵である工藤と対面を果たす。

孝太郎丈と愛之助丈のコンビは何度も観ているが、両方とも立役というのは珍しいかも。

物語としては、これといった筋はないのだけれど、綺麗な衣装を着た役者さんがずら〜っと並ぶので、観ていて楽しい。

特に、大磯の虎(吉弥丈)、化粧坂少将(壱太郎丈)の衣装が豪華絢爛。

目の保養の一幕だった。

お江戸みやげ

お辻(三津五郎丈)とおゆう(翫雀丈)の二人はスゴイ!

何がすごいかって、「こんなオバハンたち、絶対どこかにいる!」と思えるところがすごい。

しまり屋のお辻とおおらかなおゆうのコンビが絶妙で、2人のやりとりが微笑ましい。2人とも、愚痴を言いながら行商をしつつ、今まで真面目に生きてきたんだろうなぁ。

旅の途中で芝居を観て、お辻は阪東栄紫(愛之助丈)という女形に一目惚れ。

栄紫はお紺(梅枝丈)という娘と恋仲で、その養母の文字辰(竹三郎丈)に仲を邪魔されている。文字辰は意地悪な役なんだけど、白塗りの竹三郎丈を見られるのは嬉しい。(もちろん、おばあさん役もすごくいいんだけどね。)

栄紫はつっころばし風味だが、江戸の話し言葉なので、ちょっと不思議な感じ。(やはり、愛之助丈は関西弁のイメージが強い。)

前より着物に目が行くようになり、栄紫が着ていた藤色と白(源氏香の模様になっている)の市松模様の着物がいいなぁと思った。←源氏好き。

酒のせいで気が大きくなっていたお辻は、栄紫(劇中では「大和屋さん」と呼ばれていた)を座敷に呼ぶ。

栄紫を前にして、恋するオバハン乙女になっているところが可愛い。

お紺を隠していたのがばれて、お紺、文字辰、鳶頭(権十郎丈)が座敷に飛び込んできて、てんやわんやの騒ぎになる。

外にすっ飛ばされるお辻がコントみたいでおかしかった。

「結婚したければ20両寄越せ」というやり取りを聞いているお辻が、懐に手を当ててはっと思いつく。心の変化が見ていて非常に分かりやすかった。

部屋に飛び込んだお辻は、文字辰に有り金全部差し出して、「栄紫とお紺を夫婦にしてあげて」という。

慌てておゆうがやってきて、必死に止めるがお辻は聞かない。この時の2人のやり取りもオバハンそのもので、役者さんってすごいなぁと思った。

好きな役者の熱愛が発覚しても、有り金はたいて二人の仲を応援してやるなんて、お辻はファンの鏡だと思うよ。(しみじみ)

私は流石に有り金はたくことはできないが、生活に支障をきたさない範囲でファンを続けようと思った(笑)。

酔いが醒めて我に返ってから、とぼとぼと歩く様子はなんだか切なかったな。それでも、「初めて男に惚れて、一生に一度の間違いだから安いものだ」と言う。最後まで、「十三両三分二朱」と細かい単位まで言ってるあたり、やはりしまり屋だなぁと思った。

角兵衛獅子兄弟がすごく可愛かった。

最後、栄紫から襦袢の片袖を渡され、その片袖を握り締めて満足そうなお辻を見て、ほろりときた。

惚れた男にあれほど感謝され、今後も自分のことを思い出すこともあるだろうと思えば、安いもんかもしれないなぁ…

役者のファンとしてはなんだか身につまされたが、いい話だった。

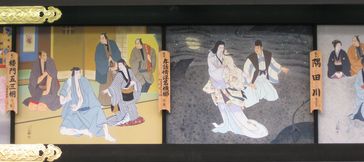

隅田川

攫われた子供を捜してさすらう斑女の前(藤十郎丈)。舟長(翫雀丈)の話を聞いて、わが子はもう他界したと知る。

わが子の塚に露がかからないようにと着物をかぶせるあたり、母心だと思った。

半狂乱になって塚の側に立つ姿には、ゾッとした。

与話情浮名横櫛

見染の場では、与三郎(仁左衛門丈)のぼんぼんっぷりを堪能した。

お富(時蔵丈)とぶつかり、2人とも相手の顔を見てはっとする。2人でもじもじしている様子が可愛い。

鳶頭金五郎(三津五郎丈)は粋な感じで、さっきまでオバハンだった人と同一人物とは思えない。

客席に下りて通路を歩く時、仁左衛門丈と三津五郎丈を近くで見ることができて嬉しかった。

与三郎が落とした羽織を裏返しに羽織った時、羽織裏には銀杏と松葉が描かれていた。

舞台は変わって、源氏店。

藤八っつぁん(松之助丈)が軒下で雨宿りをしているところへお富(時蔵丈)が戻ってくる。

お風呂上りの姿が色っぽい。部屋で化粧をしているが、お風呂上りで化粧したら、いつ化粧を落とすんだろう?

藤八っつぁんは最初から最後まで空気読めてないところが面白いなぁ。

花道から蝙蝠安(菊五郎丈)と与三郎が登場。

すっかりすれてしまった与三郎だが、やっぱりどこか上品。すらりとしていて、素敵だった〜。

蝙蝠安は汚い格好をしているけど、下品過ぎず、さらっと要領がいい感じ。

与三郎はお富に気付いてどぎまぎしている風だったが、お富が「立派な亭主のある体」というのを聞いて、プチッとキレたように見えた。あそこで、お富を強請る覚悟を決めたんじゃないかなぁ。

多左衛門(左團次丈)はどっしり貫禄があってかっこいい。与三郎相手と蝙蝠安相手とでは、口調ががらっと変わる。

屋敷を出たとき、蝙蝠安は表札を確認して「しまったなぁ」という表情をしていた。

ハッピーエンドのめでたしめでたし、で気分良く劇場を後にした。

おまけ。

↑まねき。

↑まねき。

↑竹馬。

昼の部の幕間は「松葉」の鴨南蛮うどん。

寒かったので、あったかいものが食べたかった。

ちなみに、夜の部の幕間は「松葉」の天ぷらうどん定食だったが、写真を撮り忘れた。

お土産は「つじりの里」と「西利」の千枚漬け。

年 (平成

年 (平成

年)

年)

月

月