9日に中央花道寄りで観劇。

実録忠臣蔵 大石妻子別れの場

大石内蔵助(愛之助丈)と主税(種之助丈)が討ち入りの大事を隠したまま、妻のりく(壱太郎丈)、母の千壽(吉弥丈)、幼い2人の息子(吉太朗丈と子役さん←ブログに名前を出していいのかわからない)と別れる場面を描いた演目。

史実のりくさんが豊岡出身ということで、「豊岡」という地名が何度も出てくる。

夫に放蕩を改めてほしくて離縁を申し出た(と思われる)りくに、内蔵助は一瞬苦悩の表情を見せつつもそれを了承する。

千壽は息子に愛想を尽かし、りくの豊岡の実家についていくと言う。

幼い息子達が「吉良様相手に主君の無念を晴らすために剣術の稽古をしている」と語るところは健気で泣ける。

主税は「父上のお許しがなければ一緒に行けない」と言い、りくに「お前も父のように放埓したいのか」と打ち据えられる。

この辺り、夫の位牌で内蔵助を打ち据えた千壽とそっくり。さすがは武家の妻というべきか。

主税は辛そうな表情でじっと堪えている。

主税は、祖母と母に本当のことを告げたいと言うが、内蔵助は許さない。

内蔵助は2人の息子に系図と刀を託し、家族に別れを告げる。

千壽、りく、息子2人は花道で何度も振り返りながら、去っていく。

現代の感覚でいくと、離婚して子供を引き取った上に姑まで連れて実家に帰るなんて、それだけで、りくさんは何て素晴らしい女性なんだと感服してしまう。

お供に、寺坂吉右衛門(薪車丈)がついていく。吉右衛門は、吉良方の間者・お梅(千壽郎丈)の正体を見破ったりして、結構見せ場がある。

何度も戻りそうになるりくの手を千壽が引き、これまた戻りたそうにしている2人の子供達を吉右衛門が押し止めながら、一行は豊岡へと去っていく。

その様子を柱の影から見送っている主税がいじらしい。内蔵助はただじっと堪えている。

一行が見えなくなってから、ようやく内蔵助が感情を表し、手を合わせて、年老いた母に山道を越えさせていくことを詫びる。

主税は、今からでも追いかけて行って、母に討ち入りする心を伝えたいと言うが、内蔵助は「後に害が及ばないようにするためだ」といさめる。

そして、主君の形見である短刀を取り出し、じっと見つめる。その短刀を片手に見得をして、幕。

いやー、泣けた。

決して派手な演目ではないけれど、それぞれがぐーっと腹で耐えている重苦しさというか、空気の濃さが客席まで伝わってきたと思う。

話は変わって。

最近の若者は『忠臣蔵』を知らないそうだが、学校で道徳教育の代わりに歌舞伎や古典芸能を見せてはどうか。

お隣の国が領土を狙っているような時だからこそ、歌舞伎や古典芸能を見て日本人的心を再認識すべきだと思う。

口上

永楽館名物(?)・フリーダムな口上。

上手から、吉弥丈、壱太郎丈、愛之助丈、種之助丈、薪車丈の順。

吉太朗丈と子役さんが客席から大向こうをかけていた。

だいたいこんなことを話していた、という程度のメモ書きです。一言一句、下記の通りにお話されたわけではありません。

愛之助丈。

「1年目は暑くて大変でした」「人がいなくてどうしようかと思いましたが、お練の時間になるとどこからともなく集まってくれました」など、毎年恒例のご挨拶から始まる。

今年は皿蕎麦を41皿食べて手形をもらったそうだ。

5回目でようやくご当地狂言ができたこと、スタッフの皆様への感謝、重要文化財の永楽館に水槽を作ることができたのは市長のお陰だということ、などを話していた。(豊岡市長ご夫妻が後方で観劇されていた。市長が文化に理解のある方でよかった〜。おかげでいい舞台を見ることができました!)

「永楽館では、永楽館ならではの演目や初役を務めるように心がけています」

「『鯉つかみ』では客席に水が飛ぶので、ビニールや水着をご用意ください」

また、今回も我當丈が稽古をしてくれたとのことで、感謝の意を述べていた。

壱太郎丈。

「去年、愛之助のお兄さんの妻役を初めて演じて、そういう年になったのだなと思いましたが、今年はいきなり3人の子持ちです」

「今日は千穐楽なので、時間を考えずにいくらでも話せます」「帰りのバスの時間に間に合わない方はすみません。次の幕間で時間を変更しておいてください」

「皆様、食べて、買って、お金を使って帰ってください」と、出石の名物を袂や懐から出して紹介。蕎麦や柿や玄さん(豊岡市のマスコットキャラ)ストラップなどが出てくる、出てくる。

「お土産を買いに行く時間がないという方には、そこで手拭いを売っています!」と5周年記念の永楽館手拭いを宣伝。

壱太郎丈は、つくづく頭の回転が速いと思った。

吉弥丈。

「先ほど(老母役)より若くなって出てまいりました」

愛之助丈に「去年は錦之助のお兄さんが歌われて、今年は上村吉弥さんが歌うそうです」、壱太郎丈に「私は吉弥さんのお歌の前座」と言われた吉弥丈。

どうするのかと思ったら… いや〜凄かった!!

しかし、「(このことは)他では言わないでください」とのことなので、見に行った人だけのお楽しみだったということで。

我當丈に入門したての頃、『鯉つかみ』がかかったそうだ。

薪車丈。

「去年は出られなかったので忘れられてるかと思いましたが、たくさん声をかけていただいて嬉しい」

「白くなって(←白塗りしてる)戻ってきました」

「お芝居は口コミが大事なので、帰ったら宣伝してください」

種之助丈。

「こんなに長くて自由な口上は初めてです」←そりゃそうだろう。

吉太朗丈と子役さんと3人で皿蕎麦を食べに行ったそうだ。

「えっと、なんていうお店でしたっけ…」

「(客席から2人がすかさず)入佐屋!」

20皿食べて手形をもらったとのこと。

最初に戻って、愛之助丈「ご清聴ありがとうございました」

そして、「隅から隅までずずいーと」で、幕。

いやはや。本当に長〜い口上だった。でも、とっても楽しかった。

この時点で、20分くらい時間が押していた。

鯉つかみ(こいつかみ)

前から4列目くらいまで床にビニールシートが張ってあり、幕間には客席にビニールが配られた。

釣家の息女・小桜姫(壱太郎丈)が患っているという。

小桜姫は紫の鉢巻を左で結び、ピンクの振袖に静御前のような髪飾りをつけていて、すごく綺麗。

姫は局の呉竹(吉弥丈)に、以前、悪者から助けてくれたお小姓さんが忘れられないと打ち明ける。

呉竹に「必ず探し出し、添わせて差し上げましょう」と言われ、姫は喜ぶ。

呉竹の夫で家老の篠村次郎(薪車丈)もそれを了承しているようだが、戦国時代の姫君が、そんな自由恋愛でいいのか?

…まあ、本水を使った立ち回りがメインなので、細かいことはこの際どうでもいいか。

姫が眠りに着くと、ギ、ギ、ギ…という音と共にスッポンが開いて、そこから前髪のお小姓さんが…!

それが、滝窓志賀之助(愛之助丈)。

愛之助丈の美少年役は久しぶりに見たなぁ。

骨太の役もいいけど、前髪の役もいい。

花道付近のお客さんがうっとり見上げていたので、新規ファン開拓のためにも、たま〜には前髪の美少年を演じてほしい。そして、70歳過ぎても前髪の役ができる役者さんでいてほしい。

姫と2人並んだ様子は、とても絵になる。

やがて、志賀之助はスッポンから去って行く。(ちなみに、永楽館のスッポンは機械ではなくて手動。スタッフの皆様、お疲れ様です。)

夢かと嘆く姫のところに、本物の志賀之助が現れる。

呉竹に「奥でしっぽり…」と言われ、姫に手を引かれて、奥へと入っていく。

うーん、姫君、積極的だ。志賀之助は悪者から姫を救ったという割には、なよなよしている。

そこへ関白家の使者がやってくる。

お家の重宝・竜神丸を献上するか、姫君を輿入れさせるか、という要求に、家老の篠村は竜神丸を献上するという。

竜神丸を抜くと、嵐が起こり、変化の者も正体を現すという。

障子に映ったのは、姫君の影と、大きな鯉の影。「姫君が不義をしている」と騒ぐ使者を篠村が斬り殺す。

姫君と一緒に、志賀之助が奥から出てくる。

志賀之助はお小姓の綺麗な着物から、無地の着物に着替えている。着物の乱れを直しながら出てくるので、少々色っぽい。

篠村に正体を見破られ、志賀之助は「自分は釣家に怨みのある鯉の精だ」と告げる。

衣装がぶっ返り、鯉の鱗柄になる。鯉の精は池へ逃げ込む。このとき、噴水みたいにピューッと水が上に上がる。

なるほど、綺麗な衣装から濡れてもいい着物に着替えたのね。

その時、矢が飛んできて、鯉の精に当たる。

矢を射ったのは、今度こそ、正真正銘の志賀之助。実は、釣家の若君・清若丸。

早替わりで花道から登場。

ここ、よく聞き取れなかったけど、小桜姫の許婚ってこと? それとも、血がつながってて一緒にはなれない?

清若丸はニセモノの志賀之助よりも凛々しく、鯉の精を退治しに行く。

ここでいったん幕が引かれ、花道で大薩摩と三味線。

花道から衣装を替えて、清若丸が登場。

ざんばら髪で絵看板のような衣装になっている。

そりゃ、お小姓の綺麗な着物と袴で水には入らないわな。

舞台上手の池に飛び込み、水を撒き散らしながら、鯉の精と格闘する。

鯉の精は鯉のぼりのような大きな着ぐるみで、愛嬌のある顔をしている。

これが、口や尻尾で派手に水を撒き散らす。

清若丸は散々客席に水を飛ばし、ようやく鯉の精を退治して、水を飛ばしながら花道を去っていく。

この演目は劇場にプールを作らないといけないので、最近のコンクリの劇場では上演できないらしいが、他の劇場で工夫して何とかできないのかな。面白いのになぁ。

場内の拍手はなりやまず、愛之助丈が花道から再登場。

愛之助丈「皆様のお陰で、無事化け物を退治できました」

この日は千穐楽だったので、舞台に役者さんが並び(上手から、吉弥丈、壱太郎丈、愛之助丈、種之助丈、薪車丈)、お茶子さんから花束を受け取っていた。種之助丈は『鯉つかみ』には出ていないので、一人だけスーツ姿。

それぞれ一言ずつ挨拶をする。

そして、愛之助丈が鯉の着ぐるみに入って頑張ってくれた佑次郎丈を紹介。

「一言どうぞ」と言われたが、無言のまま、バシャーンと水の中へ去っていった。

本当に楽しい舞台だった。観客が口々に「楽しかった」「面白かった」と言っていた。

終演後、お茶子さんやスタッフさんがびしょびしょになった客席や座布団を拭いたり乾かしたりしている。(お疲れ様です。)

永楽館は芝居小屋としても素敵で、スタッフの皆様が親切で、お蕎麦も美味しくて、毎年訪れるのが楽しみだ。

来年も再来年もその次もずっと、永楽館歌舞伎を続けてほしい。(平成若衆歌舞伎は5回で終わってしまったので、ちょっと心配している…)

永楽館で歌舞伎を観たことがない人は、絶対に損をしていると思うので、一度観劇に行くことをオススメします。

1年目は「最寄り駅から歩いていけないのに、どうやって劇場に辿り着けっちゅーねん!」と思ったけど、最近は新大阪駅からバスが出るようになって行きやすくなってます。

↑永楽館手拭い。コウノトリをデザインした「永」のマークが可愛いのだ。

5周年記念の手拭いはデザインが渋めだったので、こっちにした。

永楽館裏手(看板が掛かってるのと反対側)から通りを歩いていくと、お店がたくさんある。

喫茶店でお茶をしたり、皿蕎麦食べたり(今年は、山下さん。愛之助丈のサインも飾ってあった)、会社へのお土産のきんつばを買ったりして、ささやかながらお金をを使ってきた。

可愛いお土産物屋さんもたくさんあるので、次に行った時はじっくり回ってみたい。

今回、重要文化財に工事をして水槽を入れて元に戻しているが、文化財がどうこうよりも、そんなことして採算が取れるのかと余計な心配をしてしまった。他の劇場はガンガン値上げしてるけど、永楽館はお値段据え置きだから。

それにしても、長引く不況でどこも値下げ競争してるのに、歌舞伎は値段が上がる一方。(1月松竹座の1等席2万って、何じゃありゃ!? 松竹さんには庶民感覚のない高給取りしかいないのか?)

私は好きな役者さんがいるから、やりくりして見に行ってるけど、裕福な団塊世代がいなくなったら客が来なくなるよ。(「歌舞伎面白いよ! 1等席2万円だけど、行かない?」って誘って、「行く」と言う人はまずいない。)

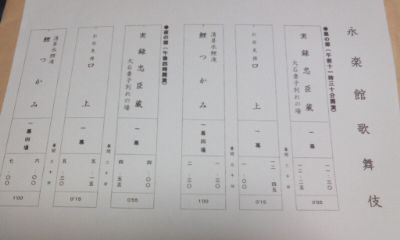

年 (平成

年 (平成

年)

年)

月

月