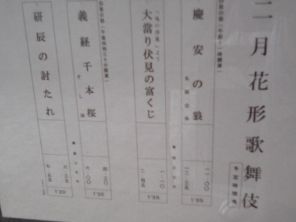

昼の部

25日に前方中央で観劇。

慶安の狼

下座音楽はなく、場面転換では昭和チックな音楽が流れ、少し安っぽいと感じてしまったのが残念。

だからと言って、この劇(あえて劇という)に下座音楽は合わないかも…

『富くじ』も下座音楽がないので、夜の部の『すし屋』だけでなく、昼の部にも“いかにも歌舞伎!”な演目を1つ入れてほしかったかな。

どうでもいいけど、忠弥の家紋と梶原の家紋が同じ(多分)なのは、偶然か?

だいたいのあらすじは↓な感じ。

やさぐれ風の浪人・丸橋忠弥(獅童丈)と優等生風の侍・野中小弥太(愛之助丈)は幼い頃からの友人。

しかし、2人の人生はすれ違い、忠弥が由比正雪(染五郎丈)らと謀反を起こすと知った小弥太は、ご家老(歌六丈)にその旨を告げる。藩の安全を図ったご家老は、内藤主膳(薪車丈)に小弥太もろとも忠弥を殺すよう命令する。忠弥と小弥太は元の友人同士に戻り、共に戦い、討ち死にする。

2人の友情に変わりはないのに、互いの信念からすれ違い、最後には権力や野心の前に使い捨てにされる2人が悲しい。

ご家老の、いかにも腹に一物ありそうな曲者っぷりがさすがだと思った。

小弥太にはわざとらしいくらい温和に笑いながら話しかけていたのに、1人になってから表情を変えて「チッ!」と舌打ちをするあたり、嫌なヤツという感じが見事だなぁと思った。

忠弥の母(竹三郎丈)もちょっとワガママで口うるさい婆様っぷりが上手いなぁと思った。

荒れてる感じの忠弥はかっこよかったが、由比正雪の屋敷に正装で現れた時は、『富くじ』の舞台写真を見ていたこともあり、「まさかここで何かやらかすんじゃないか」とちょっとドキドキした(笑)。(←獅童丈に偏見持ち過ぎ。)

由比正雪は胡散臭かったー。

新八(宗之助丈)が忠弥に返り討ちにあったと聞いても、表情一つ変えずに舞を続けるあたり、「何なの、この人!」という感じ。

由井正雪と聞いて思い出すのは、『魔界転生』。(作中に丸橋忠弥の名前も出てくる。)

歌舞伎で『魔界転生』をやるのは… 無理だろうなぁ、エグ過ぎて。

『一心太助』で、門之助丈の十兵衛先生はかっこよかったなぁ…(『一心太助』は『慶安の狼』より少し前の出来事なんだな。)

ジュリーが天草四郎を演じた映画の映像を少し見たら、歌舞伎っぽい衣装や能っぽい面がでてきてた。

システィーナで天草四郎をやってみるのはどうだろう? 天草四郎の衣装はもちろん、おみごろも(=派手なエリマキついてるやつ)でお願いしたい。

話を戻して。

藩に裏切られた小弥太は「丸橋忠弥一味の野中小弥太だ!」と名乗りを上げ、2人は手を握り合い、大勢の捕り手を相手に立ち回る。

狼の殺陣は現代劇風で、獅童丈の槍使いはなかなかの迫力。

やられそうになる小弥太をかばって忠弥が身を投げ出すところとか、小弥太が忠弥に「許せ…」と詫びて息絶えるところとか、泣ける。

忠弥は自分の体と小弥太の体を紐でくくりつけ、最後は2人で岩の上に乗って幕。

『紅葉狩』で鬼女が台に登って終わるのを思い出した。

いいお話だと思ったけど、歌舞伎ではないような気がしなくもない。

大當り伏見の富くじ

幕が開くと、中央に幸次郎(染五郎丈)が座っていて、自己紹介を始める。

「幸四郎じゃなくて幸次郎。日本中で弁慶を演ったから、その息子は世界中で弁慶を演らなきゃいけない。息子はアホでっせ。人間豹になって空を飛んでいっちゃった。アレはアホでっせ」みたいなことを、わざとらしい関西弁で話す。(劇中で何度か「江戸のお人か?」とツッコミが入る。)

伏見稲荷の神官(千壽郎丈)とのやりとりには、多分元ネタがあるんだろうが、私にはわからなくてちょっと残念。(他にも、元ネタがありそうだけど、わからないのがたくさんあった。)

幸次郎が紙屑を拾っていると、鳰照太夫(翫雀丈)の花魁道中とばったり。(読みは“におてる”太夫と読む。)

鳰照さん(←なぜかさん付けしたくなる)が、幸次郎に向かって、にっこりと微笑む。鳰照太夫の微笑みは辺りを黄金色に照らし(←スポットライト)、キラーン♪と効果音がなる。(キラーン♪の瞬間の舞台写真がないなんて…)

なんとも神々しいというか、福々しい、ありがたい微笑なのだ。拝んだら、何かいいことありそう、ほんとに。

すっかり鳰照さんに心を奪われた幸次郎。

「まんまるで、お饅頭みたいで、ぷにぷにのもちもちで、つついたら餡子が飛び出しそう」と、すっかりメロメロになっている。

鳰照さんの草履が脱げ、禿(吉太朗丈)に「また脱げたぁ〜」と言われる。この禿、なかなかツッコミが厳しい。

幸次郎は川掃除の担当を決めるクジに当たってしまい、川をさらっていると、お金の入った革財府を拾う。

「50両〜!」の一声で、ツカミはOK。川から現れた河童(雁祥丈)と財布を取り合う。

この河童がいい味出してた。互いを殴った時のぽよーん♪という音がなんとも間抜けでおかしい。

芳吉(亀鶴丈)&喜助(松也丈)の悪友コンビが登場。道端に落ちているうんち(しかもとぐろ巻いてるようなの)を踏んで、「はよ言えや!!」とキレる芳吉がおかしい。この公演中、何かとこの2人はセットになっていた。

しかし、少し下ネタが多い気がした。

妹のお絹(壱太郎丈)と喜び合う幸次郎。

「これで夢が叶うなぁ。佐野屋の暖簾をもう一度上げられる」と喜ぶお絹。

こんなに健気で働き者の可愛い妹がいると言うのに、「夢」と聞いて鳰照太夫を思い浮かべ、廓に遊びに出かけてしまう、ダメ兄貴の幸次郎だった。

廓で紙屋として鳰照さんと対面する幸次郎。ここでも鳰照さんのキラーン♪な笑顔がまぶしい。

鳰とはカイツブリのことだというので、「知ったかぶり カイツブリ」が登場するかと思ったが、しなかった。

犬(狆?)の小春(ぬいぐるみ)がやってきて、幸次郎に懐く。紙屋に小春、といえば、思い出すのは紙治だよなぁ…

幸次郎は遣り手の熊鷹お爪(竹三郎丈)から富くじを買わされる。その番号が千百十一番。

千鳥(宗之助丈)がおとり(吉弥丈)らに追い立てられて、部屋に入ってくる。

何でも、身請けを約束してくれた男が川に財布を落としたのだとか。相手の男の台詞を喋る時は男声を使っていて、ああ、女形さんって男なんだ、と思った。(←当たり前)

幸次郎はその財布は自分が拾ったものだと気付き、その金で千鳥を自由にしてやる。

所変わって、伏見稲荷の茶店。

そこでお絹が働いている。

花道から平馬(獅童丈)が家来を引き連れて登場。

いきなり、ズラがずれている(鬘を二重に被っている)という反則技で笑いを取る。

お絹を見て「かわゆし」と呟き、酌をさせて喜んでいる。

やっぱり、三枚目になると捨助(大河ドラマ「新選組!」)の影がちらつく。

この茶店はお爪がお絹に貸しているそうで、お爪は平馬に入れ知恵をする。「承知しました!」という家政婦のミタネタあり。

伏見稲荷にお参りにきた鳰照太夫。やたらと草履が脱げている。

平馬と話している様子を幸次郎が窺い、お守りを落とす。鳰照さんはそれを拾い、幸次郎の正体を知る。

お爪も幸次郎の正体を知り、鳰照さんと会う工面は自分にまかせておけという。

幸次郎はお爪の協力により、お大尽として鳰照さんの元へ通う。

しかし、鳰照さんは幸次郎が紙屑屋だということで縁切りをする。

鳰照さんは雛江(米吉丈)に、実は鳰照さんと幸次郎は許婚で、鳰照さんの父がお家の重宝の屏風を紛失したため、鳰照さんは身を売り、佐野屋も潰され、ボンボンの幸次郎が紙屑屋になってしまったことを語る。

「もうあの人を苦しめたくない」という場面は、この喜劇の中でもしんみりと泣かせる。

雛江がおっとりした感じで可愛い。

縁切りされ、橋の上で落ち込む幸次郎。

そこに現れた小春(千壽郎丈)。

今度はぬいぐるみじゃなくて、人間。しかも、喋る。

もー、小春、サイコー!(笑)。

耳の毛をいじりながら喋るところとか、富くじが当たって幸次郎と踊り狂うところとか、可愛かったー。

お馬鹿な幸次郎は、富くじを弁当箱に隠し、それを籠に入れた後、「これで紙屑屋ともオサラバだ!」と籠を川へ投げてしまう。

小春は慌てふためくが、幸次郎は気付かず、当たりくじの引き換えに行く。

橋の下には河童が…! 河童、いい味出してるよな〜。

当然、くじなしでは当選は認められず、幸次郎は「自分がこれほどまでアホだったとは…」とうなだれる。

熊鷹お爪、虎吉(薪車丈)が侍に川をさらわせている。

幸次郎に当たりくじを見つけられては、お絹を借金で縛れないという。うーん、あくどい。

そこへ信濃屋伝七(愛之助丈)が屋形船で登場。いやー、カッコイイ。

お爪に偽くじを渡し、「騙りが流行ってるから痛い目に合わされるだろう」とほくそ笑む。

船から小春(ぬいぐるみ)登場。伝七にすっかり懐いている様子。

当たりくじの入った籠をめぐり、河童と格闘していたらしい。小春、いい子だ…

すっかり気がふれてしまった幸次郎を、お絹がかいがいしく世話を焼いている。

お絹ちゃん、いい子だなぁ。

偽くじを持っていったせいか、ボロボロにされた虎吉達とお爪が歩いてくる。

そこへ平馬がやってきて、お絹に迫る。お爪が「あんたの兄が鳰照太夫と遊んだお金を払え」と証文を突きつける。

平馬「この不幸な娘を救わなければっ!」

お絹「それ以上近寄ると舌を噛みます」

平馬「舌を吸って治してやろう」

キモイ、キモ過ぎる。(注:褒め言葉)

仮にも“イケメン俳優”の枠に入っているのに、そんな怪演していいのかっ!?

そこへ伝七が富くじで当てた小判と駕籠とともにやってくる。

「すわ、殿様でも登場するのか?」と思ったら、中から出てきたのは平馬の奥方(千蔵丈)。(千蔵丈が駕籠に乗る側なのは珍しいのでは? )

これがまた、『身替座禅』の山の神もビックリの奥方様。

平馬、声がひっくり返っている。

お絹にとってはキモイ平馬だが、奥方にとっては「かわゆし」なダンナ様らしく、お絹を側女にしようとしていると知って怒り爆発。

怒りの奥方パンチで平馬のズラが吹っ飛び、バーコード頭が… そのバーコードを整えてあげるところに、奥方から平馬への深い愛情を見た(笑)。

そのやりとりをお絹に膝枕されて見ていた幸次郎、鳰照さんの涙で我に返る。(鳰照さんにも膝枕してもらってた。)

雪舟斎(歌六丈)が屏風を前に何やら考え込んでいる。古畑任三郎の音楽がかかり、「ん゛ー」と考える雪舟斎。正直、あまり似てなかったけど(←おい)、歌六丈が古畑の物真似をしちゃうんだ、というところが嬉しい。

雪舟斎が屏風に稲穂を描いたら、雀が飛んできて絵の中に入る。これぞ、紛失したお家の重宝。

富くじで当たったお金も手に入り、2人が持っているお守りから鳰照さんと許婚だとわかり、なくしたお家の重宝も戻りめでたし、めでたし。

切られ与三よろしく「一生お前ぇを離さないよぉ」って言ったのはここだったっけな。

お絹が「あにさん、お色直しを」と言い、そこからフィナーレへ突入。

舞台には伏見稲荷の階段。

派手な音楽がかかり、花道でお絹と雛江が踊りまくる。タイプの違う二人だが、どちらも可愛い。

客席からは手拍子が起こり、大阪締めの「祝おて三度、よよいのよい」では、手を叩くタイミングが早い人達もいたなぁ。

花道に気を取られていると、亀鶴丈が舞台にズザザーと滑り込んできてビックリさせられた。

次々と登場人物が現れる。

愛之助丈と獅童丈は2人でポーズを取っていた。そのポーズの取り方が役柄ともご本人とも合っているなぁと思った。

染五郎丈はマツケンサンバみたいな衣装で登場。

フィナーレのセンターは翫雀丈、階段の上には歌六丈。

小春がフィナーレに参加しているのを見て、嬉しかった。(あのメンバーの中に、千壽郎丈が混ざってるんだなぁ…、と)

同時に「小春が出てくるなら、河童も出てこなきゃダメだろ!」と思ったが、幸次郎と鳰照さんを祝福する面々だけということかな。でもなー、河童可愛かったのになー。

そうそう、フィナーレの小春には狐の耳がついていたけど、お稲荷さんの化身だったんだろうか?(最初に出てきた伏見稲荷の神官も千壽郎丈だったし。)

カーテンコール&スタオベもあった。

↑上から降ってきたキラキラ。

私は、劇場に着いたら、まず舞台写真をチェックして、買う。(新作や復活狂言だとこれがネタバレになってしまうのだが、松竹座の販売システムだと観劇後に買えないので仕方ない。)

普段、愛之助丈以外の舞台写真はあまり買わないのだが、あまりのインパクトに幸次郎&小春の2ショット写真を買ってしまった。そして今、幸次郎&河童の2ショット写真も買っておけばよかったと思っている。

すごく面白かったけど、やっぱりコレは歌舞伎じゃないよねぇ…?

年 (平成

年 (平成

年)

年) 月

月