First Of The Gang To Die / Still Ill / The Youngest Was The Most Loved / In The Future When All's Well / To Me You Are A Work Of Art / Girlfriend In A Coma / You Have Killed Me / I Will See You In Far-off Places / The Father Who Must Be Killed / Ganglord / I Just Want To See The Boy Happy / At Last I Am Born / How Soon Is Now? / Human Being / I'll Never Be Anybody's Hero Now / Life Is A Pigsty // Irish Blood, English Heart

会場近くに停まった機材搬入用トラック。モリシー本人とバンドは別の車で搬送される。

会場近くに停まった機材搬入用トラック。モリシー本人とバンドは別の車で搬送される。

ロンドンはピカデリー・サーカスに建つ美しい中規模ホールでのコンサート。私のモリシー初コンサートであり、2階席の欄干からしがみつくように観た。全シート指定席。

歌う前に、まずは揃ってお辞儀。

歌う前に、まずは揃ってお辞儀。

格式ある会場に敬意を表してか、モリシーはタキシードにブラックタイというフォーマルないでたちで、"

Margaret On A Guillotine"の一節を変えて「The kind people have a wonderful dream, *Tony Blair* on the guillotine」と口ずさみながらステージに現れた(恥ずかしながら、あまり「Viva Hate」を聴きこんでいない私は、その場で曲名が分からなかった)。バンドは全員、お揃いの黒いカットソーを着て、物販のブローチに鎖を通したネックレスを付けている。

1曲目は景気づけにピッタリの"

First Of The Gang To Die"、モリシーの得意中の得意曲でウォーミングアップをすませる。

そして2曲目"

Still Ill"へ! ツアー最初の頃は首を捻るような仕上がりだったこの曲、だいぶ良くなっている。イントロの刻み込むようなリズムが格好良く、泉が湧くように溢れ出すギターの美しいメロディもしっかり弾けている。モリシーの声は今の年齢を感じさせるものだし、若かったThe Smithsの頃とはだいぶ変わっている。けれど一つの曲をThe Smithsとソロと、あるいは披露された会場ごとに様々なヴァージョンで聴けるのだと考えれば(勿論、非常にささいな差異ではあるが)、かえって得をしたようなものだ。The Smiths時代の曲が、当時の全くの再現である必要はない。

今回は新アルバム「Ringleader Of The Tormentors」のプロモーションツアーなので、同アルバムからの曲がセットリストの大部分を占めている。正直、ファンとしては、もう少し過去の名曲を聴きたいという欲があるが、モリシーがレコード契約を持たなかった頃のことを思えば、新アルバムのプロモーションが出来ること自体が素晴らしいに違いない。

その「Ringleader Of The Tormentors」の中でも、"

To Me You Are A Work Of Art"は地味めな曲だが、ライブではモリシーの良く伸びる声に改めて聴き惚れた。「To me you are a work of art〜」と甘やかに歌った後、モリシーは夢のような溜息をつく。そして、うっとりするようなギターの流れがモリシーの声を引き立てる。とても良い曲だ。

この歌の後、モリシーは「いいかい、今夜はまだ僕の誕生日じゃない。いつかというと、明日だよ……まあ今晩、死ぬことも有り得るけど! けれど30代にさようならが言えて本当にほっとするよ……面白い? 面白くないよ!」と言った。ご存知の通り、モリシーは30代にはとっくに別れを告げている年齢だ。1階のフロントロー(最前列)では沢山のファン達がバースデーカードを渡そうと飛び上がっている。私もあそこに、モリシーの目の前に行きたかったな、と思った。1階席と2階席は自由に往来できないようになっていたのだ。

1階席の観客達は本当に盛上がっていて、モリシーが「そこまで(歓声を上げる)必要はないよ……素晴らしいよ。でもいいんだよ」と嬉しそうに言ったくらいだ。そして"

You Have Killed Me"が歌詞を変えて「Morrissey is ME」と歌われると、更にグワッと会場が沸いた。

小さい会場だったので、2階席からでも豆つぶよりは大きく見える。

小さい会場だったので、2階席からでも豆つぶよりは大きく見える。

実際、バンドの動きを全体的に見られたのは良かった。

アルバムで初めて聴いた時、ヘビーな中東風メロディーのイントロに驚いた"

I Will See You In Far-off Places"。ライブ演奏でも迫力が損なわれることはない。迫り来るようなギターのうねりが2階席まで大音量で響く。その演奏に声ひとつで全く引けを取らないモリシーは凄いと思う。とても骨の太いシンガーだ。

お馴染みのバンド紹介では、モリシーが「服従しなければならない相手には、その人の為に厳しく不平不満を言って頂きたいね。ボズ・ブーラーの為に、または親愛なる(very dear)ギャリー・デイの為に……そして今日誕生日のマット・ウォーカー! とてもエキゾチックで色気ムンムンな(very sultry)ジェシー・トバステス……トバイアス!……勇猛果敢なる男、マイキー・ファレル、そして僕はシンガー!」と言い、大きな歓声が上がると「落ち着いて、落ち着いて」と冗談で観客を宥めた。それぞれのバンドメンバーが紹介されるごとに歓声が起こったが、特に昔からのメンバーであるボズとギャリーへの歓声は一際大きかった。

"

The Father Who Must Be Killed"の歌詞では、少女が義父を殺害した経緯が語られ、そして涙ながらの少女の独白へと展開する……中年男性の歌手が少女の心の内を歌い上げるとは奇妙に思えるかもしれないが、モリシーは何の不思議もなくそれが出来るシンガーだ。彼は過去の作品でも15歳の娼婦の恐れと不安を歌った"

Malajusted"という曲を書いており、この二つの作品は世界観が繋がっているのかもしれないと思った。"

The Father Who Must Be Killed"は歌詞の内容もさることながら、アラン・ホワイトの作曲らしい耳を惹かれるギターリフと、わざと外したようなリズムの変化の仕方が印象的だ。ギタリストが弾くのを楽しめる曲だろう。

"

At Last I Am Born"の後、モリシーは新シングル「I Just Want To See The Boy Happy」がオンエアされないことから、「何も変わらないね。僕らは今でもRadio1が憎いし、Virgin Radioが大嫌いだ。嫌いなラジオ局の名前を挙げたらキリがない」と言い、曲は"

How Soon Is Now"へ。シングルがラジオでかかるのは「正確にはいつになるのか教えて欲しい」といったところか。

モリシーのアイドルだったNew York Dollsの曲から"

Human Being"のカバーが披露された。Dollsの原曲では玩具のラッパのようなヘロヘロなフォーンの音が入っているのだが、モリシーのステージではボズがサキソフォンを格好良く吹いていた。かなり長いソロ演奏で、間違いなくボズ最大の見せ場だ。ボズのフォーン演奏は初めて観たけれど、ちょっと惚れてしまいそうなくらい素敵だった。曲の後でモリシーは「楽屋で偶然会ったアニタ・ハリスにこの曲をやってくれと頼まれたんだ。理由は分からないけどね」と冗談を口にした。

センチメンタルな"

I'll Never Be Anybody's Hero Now"を挟んで、"

Life Is a Pigsty"の前に、モリシーはゆっくりと言葉を選びながら「去年、マンチェスターで僕の従兄弟が……殺害された(was murdered)。この曲は彼のために歌いたい」と言った。そういった事件があったことを全く知らなかったので、もしかしたらmarriedと言ったのを聞き間違えたのかと思ったが、悲しいことにモリシーの従兄弟が殺害されたのは事実だったそうだ。7分を越す長い曲だが、ライブでは時間の長さを感じさせない。モリシーは心の底から絞り出すような声で「Can you stop my pain...Can you stop my pain」と繰り返す。何という歌だろう!

"

Life Is a Pigsty"のアウトロで演奏がブレイクし、そしてノスタルジックなキーボードの旋律に変化する間にモリシーは舞台の袖へと消えた。残ったバンドメンバーに惜しみない拍手を送り、観客達はアンコールを待つ。アンコールは"

Irish Blood, English Heart"。あのドキドキするようなイントロに合わせて手拍子が沸き起こる。「I've been dreaming of a time when 〜」で歌が爆発する瞬間には、たまらないものがあった。

モリシーのコンサートは1時間15分。彼ほどのキャリアと曲数を持つ歌手にしては、短い公演時間だと思うだろう。けれど内容の濃さ・密度を考えると、妥当な設定時間だと感じた。もっと長くモリシーの声を聴けたら幸せには違いないが、これ以上の時間を要求するのは欲張りなのかもしれない。

ロンドンの地下鉄構内に貼られたポスター。意外と良く見かけた。

ロンドンの地下鉄構内に貼られたポスター。意外と良く見かけた。

First Of The Gang To Die / Still Ill / The Youngest Was The Most Loved / In The Future When All's Well / To Me You Are A Work Of Art / Girlfriend In A Coma / You Have Killed Me / I Will See You In Far Off Places / Let Me Kiss You / Ganglord / I Just Want To See The Boy Happy / At Last I Am Born / How Soon Is Now? / I'll Never Be Anybody's Hero Now / Life Is A Pigsty // Irish Blood, English Heart

トゥルーロでは、コンサート前に忘れ難い出会いや経験が多くあり、今回はやや個人的な思い出話となるが、それを書き残しておきたいと思う。

トゥルーロはロンドンから列車で5時間のコーンウォール州都の町だ。偶然同じ列車の隣席に乗り合わせた日本人女性が、やはりモリシーのコンサートに行く言うので、せっかくだから同じ宿に泊まることにする。女性の名前はマキさん。

ここでお世話になった「Truro Twonhouse」は小奇麗なB&Bで、今回の旅でもっとも快適な部屋だった。世話好きで優しい雰囲気のご主人は、私たちが翌日モリシーのコンサートを観に行くと知っていて、サポートバンドのクリスティーン・ヤングが泊まっていることを教えてくれた。

明日のコンサートは朝から並ぶつもりだと話すと、ご主人は不思議そうな顔をして理解できないようだった。

「チケットを持っているのに、どうして並ぶ必要があるんだい?」

私の下手な英語も手伝って全く話が噛み合わない。見かねた他の男性客が、「彼女達は一番前で観たいから、1日中並ぶんだよ」と説明してくれ、ようやく納得したようだ。けれどご主人は、尚驚いて言った。

「そんな話は、この町にローリング・ストーンズがやって来た時以来だよ!」

ローリング・ストーンズが、キャパ700人の「Hall For Cornwall」で演奏したのはいつの時代の話だろうか。実際に、モリシーが演奏するのでさえ、The Smiths時代から実に20年ぶりだそうだ。町に"ちょっとした有名人がやって来る"といった感じなのだろう。

早朝の Hall For Cornwall。まだ誰もいない。

早朝の Hall For Cornwall。まだ誰もいない。

コンサート当日、私は早朝6時半に誰もいない会場前にいた。夜中の小雨は上がっていたが、まだ地面が濡れていたので、ひさしの下の小さな窪みに体を押し込めて腰を下ろす。5月とはいえ、歯がカタカタ鳴るほど寒い。暫くすると、出勤して来た会場スタッフの男性が私を見つけた。私がモリシーのコンサートの為に待っているのだと答えると、彼は目を丸くして言った。

「コンサートは朝の7時からでなく、夜の7時からだよ?」

外国からやって来たこの子は、朝と夜を勘違いしているに違いない―彼はそう思ったようだ。

私は、追い払われたらどうしようと思いながら、

「知っています。でも一番前で観たいんです」と答えた。

すると、彼は会場のドアを開けて「寒いから入りなさい」と言ってくれた。おまけに温かいコーヒーまでご馳走してくれた。お礼を言ってありがたく頂戴した。彼の名前はテリーさん。クリント・イーストウッドを英国人にしたようなハンサムだ。

7時頃になって、ドアの外に女性が見えた。私がテリーさんに「他の人が来たみたいです」と言うと、彼女もロビーへ通された。テリーさんは、こんな早い時間にもう一人現れたことに驚きつつ、私達をコンサートが行われるホールの中へ案内してくれた。まだ誰もいないホールのステージを眺め、ああここにモリシーが立つんだなと感慨に耽りつつ、心の中で開場時間になったらどのように最前列まで駆け込めば良いのかをチェックした。

テリーさんは他にも、中世から発展してきた町の歴史を説明してくれた。本当に自分の町を誇りに思っているようだ。彼のような人が誇りに思うなら、実際良い町に違いない。今回、コンサートがあったため、あまり町中を見て回る余裕がなかったのが残念だ。

私の次に来た女性はドイツ人のサンドラ。私達はロビーで色々なことを話した。例えば「Tomorrow」のPVでボズがピンポンダッシュをしているのが笑えるとか、アラン・ホワイトはモリシーの言いつけで坊主頭になったことがあるとか(それを絵に描いたらウケてくれた)……他愛のない話をするのは、とても楽しかった。サンドラは英語が堪能だが、私の英語力は3歳児以下。それでも「モリシー」や「アラン」「ボズ」と言ったキーワードで会話が成立していた。

私が「どの曲を一番聴きたい?」と尋ねると、サンドラは「Life Is a Pigsty」と答えた。やはり特別な歌だ。

途中、サンドラがロビーのデリにモリシーのマネージャー(当時)がいるのを目ざとく見つけた。この頃、一部の女性ファンの間で、この可愛らしい顔をしたマネージャー、ジェドが話題になっていたので私も彼を知っていた。後で分かったことだが、ジェドはモリシーのお使いでホールのデリと併設されたタウン・マーケットの食肉を買占めに来ていたのだ。ちなみに肉はホームレスのための施設に寄付されたそうだ。自分が歌う場所では肉の匂いはさせないという、モリシーらしいエピソードだ。

少ししてからマキさんが合流し、9時過ぎになってクリスというスコットランド人が現れた。クリスは小さな手帳を取り出し、私達が会場に着いた時間と順番をメモしていく。こうして「リスト」を作成しておけば、安心して食事やトイレ等のために列を離れることができる。私は渡英する前から、英国のモリシーファンの間でそういうシステムがあることを人伝に聞いて知っていた。合理的なシステムで素晴らしいと思ったが、それでもスタッフではない一ファンが、言ってしまえば勝手にやっているリストに皆が従うのだろうか? 文句をつける人がいたり、ケンカになったりはしないのだろうか? と疑問に思っていた。

だが、一度クリスを知れば、そんな疑問は消える。彼はとてもフェアなのだ。リストを管理していても決して自分を一番上に書いたりはしない。きちんと自分が並んだ時間通りに後ろに書き込む。そして信じられないくらい親切だ。明日、チェルトナムに行くマキさんとサンドラのために、早速列車の時間を教えてくれる。リストがきちんと守られているのは、クリスの人徳ゆえだろう。

その後、少しづつ人が集まり始めた。アイルランドから来たというマーク。すらりとした彼はサングラスをかけていて、一見とっつき難そうに見えたが、サングラスを外すと人の良さそうな柔らかい目をしていた。

そして、カリフォルニアからやって来たメリンダ。彼女は千葉に住んでいたことがあり、サマソニでもモリシーを観たそうだ。「日本の満員電車は酷いわね」と言う彼女に、私が「でも、音楽を聴いていれば毎朝コンサートのモッシュ気分が味わえるよ」と答えると笑った。メリンダは昔からモリシーのツアーを追いかけていて、「私は小さな部屋に住んでいるし、高い服を買ったり、ドラッグをやったり、お酒を飲んだりしない。モリシーの為に日々節約しているの」と楽しそうに言う。私は「ドラッグ」という言葉が出るところがアメリカ人だなと、妙な感想を持ちながら、「私もそう。部屋は狭いし、ドラッグもやらない。でもお酒は止められない」と言った……うん、酒は止められない。

午後になって、おそらく私達がいるロビー側とは反対方面から会場入りしていたのであろうバンドメンバーのギャリー・デイが煙草を吸いに広場に現れた。私の目は、もう彼に釘付けだ。寝起きみたいな顔をして石のベンチに腰掛けたギャリーは、ちょっと疲れているように見えたがメチャクチャ格好良い。実のところ、私には直接モリシーに会いたいという気持ちは余りないのだが、バンドメンバーの特にボズとギャリーには、チャンスがあれば声をかけて写真を撮ってもらうと心に決めていた。

ギャリーが煙草を灰皿に押し込んだのを見て、突撃した。

彼の前まで行くと、緊張のしすぎで頭が真っ白だ。「すみません。サインと一緒に写真を撮って頂けますか?」と声をかけるのが精一杯だ。ギャズは座ったまま私が差し出した今夜のチケットにサインをし、ニヒルな笑みを浮かべて自分の隣に座るよう身振りで示した。そこでガチガチに固まっている私の肩に手を回し、かすれたような声で一言「Stop shakin'」。あのギャリー・デイに、こんな言葉を耳元で囁かれて平常心でいられる女などいない。マキさんがシャッターを切ってくれるのを夢見心地で確認し、後はもう「ありがとうございました」とぼんやりお礼を言い、殆ど彼の顔を見れずに列に戻った。

戻る途中、だんだん正気に戻って、嬉しさから兎のように飛び跳ねてしまった(……ちっとも正気とは言えない)。きっとギャリーはおかしな子だと思っただろう。それとも、自分の振る舞いで女性が有頂天になることなど慣れっこだろうか? 皆のところに戻ると、サンドラとマークが幼子を見守るような慈愛に満ちた目で「良かったね」と迎えてくれた。私の他にも何人かがサインや写真を頼みに行き、ギャリーは独特の薄い笑みを浮かべながら丁寧に対応していた。

無断でバシバシ撮るのは気が引けたので写真はこの一枚だけ。

無断でバシバシ撮るのは気が引けたので写真はこの一枚だけ。

関係者用ドアからボズとスタッフが出てくるのが見えた。ボズに「すみません」と声をかけると微笑んでくれたので、サインと写真をお願いした。モリシー以外のボズのソロ作品も大好きであることなどを伝えたかったのだが、スタッフを伴っていることから、何か用事があるのを邪魔しては悪いと思いお礼を言うに留めた。

「変なT-シャツコレクター」としても有名なボズ。優しいダディという感じだった。

「変なT-シャツコレクター」としても有名なボズ。優しいダディという感じだった。

ようやく開場時間近くになり、私達はリストの順番通りロビーに整列した。会場スタッフの女性がドアが開く前にチケットをもぎると言う。もぎってくれるのは良いが、半券まで回収すると言う。その部分にはギャリーとボズのサインが入っているので取上げられては困る。私が必死に抗議していると、マークが後ろから「俺のスペアチケットをあげるから、こっちで入場しろ」とチケットを差し出してくれる。結局、スタッフはマークのチケットでは私を入れられないと頑として認めてくれなかったのだが、終演後に必ず半券を返すと約束してくれた。それにしても、スペアとはいえ今日知り合ったばかりの私に咄嗟にチケットをくれようとするなんて、何て良い人なんだろう。

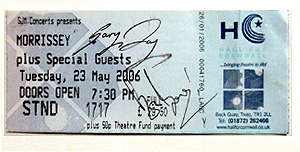

上にギャリー、下にボズのサイン。

上にギャリー、下にボズのサイン。

早朝から並んだ甲斐あって、この日、初めて最前列の真ん中をキープした。隣を見ると10歳くらいの男の子がいる。長い長い待ち時間を過ごして、いよいよバンドとモリシーが登場!自分の真正面、たった1メートルちょっと先にモリシーその人が立っているなんて信じられない。凄い、本物だ。

ところが、1曲目"

First Of The Gang To Die"が始まった途端に、背中からドーンと物凄い衝撃を受けた。後ろからのプッシングだ。2曲目"

Still Ill"の頃には、既に「この状態で1時間以上耐えられるのか?」と不安になってくる始末。ショーが始まる前、隣の男の子に「頑張ってね」なんて言ったことを後悔した。結局、この子は3曲目くらいでギブアップしてセキュリティに助け出された。私は柵の外に抱え上げるのを手伝いながら、彼が早めにギブアップしたことにほっとした。

"

The Youngest Was The Most Loved"の後、モリシーが「セキュリティの背中に阻まれて、君達がよく見えないな。でも僕がここにいるのは分かるね。僕も君達がそこにいるのが分かるよ」なんて言っていたが、勿論良く分かっている。目の前にいるんだもの。モリシーの青い瞳にライトが反射して殆ど透明に見える。何て綺麗なんだろうか。

昨日22日がモリシーの誕生日だったので、会場のあちこちから「ハッピー・バースディ、イエスタディ」の声が上がる。モリシーはホテルで誕生日のお祝いをしたことを話し、会場にいる友人のウィニーにパーティーのお礼を言いながら、彼女をからかった。

更にバンドの紹介では、「町で評判のハンサム達はいかがかな(You have some *good looking men about town*)、一番人気の(mainly)ボズ・ブーラー、孤高の二番手(the two and only)ギャリー・デイ、素晴らしきマット・ウォーカー、ジェシー・トバイアス、傍らに……ホーンを持つ男(the boy with the...*horn* by his side)マイキー・ファレル」と自曲のタイトルをもじった冗談をちりばめ観客を笑わせる。

続いて、モリシーは"

Girlfriend In A Coma"を芝居気たっぷりに可愛らしく歌ってみせた。そうすると、「自分が殺しそこなって昏睡状態に陥いらせたガールフレンドの安否を気遣う男」という、ちょっと物騒な内容の歌詞が、たちまちユーモラスな曲に変わるのが面白い。かと思えば、"

Let Me Kiss You "をしっとり歌い上げ、切なく色っぽいところ見せたりと、声の調子ひとつでステージの世界観をコントロールしている。

"

Ganglord"の前に、観客の誰かが「ジョニー・マーはクソ野郎だ!(Johnny Marr is wanker!)」と叫んだ際には、モリシーはやや顔をしかめたが、すぐに「君が賢いのは分かっているから、わざわざ見せびらかす必要はないよ」とユーモアで返した。若い頃のモリシーだったら、ムッとしたまま無視したかもしれないが、今では完全に会場の雰囲気を掌握する話術を心得ているようだ。

ただ、ここら辺になると、もう私自身は失神寸前で会場の雰囲気を楽しむどころではなかったのだが……。目の前にいるセキュリティチーフが私の顔をじっと見ていたのを覚えている。きっと倒れたら引っ張り上げなくちゃな、と思っていたのだろう。横を見ると、始まった時には隣にいた女の子グループが消えていて、代わりに私の後ろにいた筈の男性が大声を上げていた。私はひたすら「ここで退いたら女がすたる」という思いだけで柵にしがみついた。後から音源を聴くと、この夜はとても素晴らしいコンサートだったのに、半分失神しかけていたせいで殆ど詳細を記憶していないのが悔しくてならない。

そんな中、記憶に焼きついているのが、7分超えの大作"

Life Is a Pigsty"の途中で、ギャリーがおもむろにモニターに腰掛けてベースを弾き始めたシーンだ。絵になる姿というか、曲にぴったりとハマっていたし、投げ出された足の長さにうっとりした。それと、ボズがステージドリンクにレッド・ブルを飲んでいたこと。長旅で疲れていたのだろうか。

"

Life Is a Pigsty"が終わり、一旦ステージを後にしたモリシーとバンドは、モリシー・チャントに迎えられながらアンコールに戻ってきた。モリシーを真ん中に全員が肩を組み、いつも通りお辞儀をした……が、バンドが顔を上げてもモリシーは起き上がらず、隣のギャリーの首根っこを捕まえたまま、崩れるようにステージに膝をついた。ギャリーは笑みを浮かべながら、重たそうなモリシーの体を引っ張り上げてやる。そんなミニコントを挟みつつも、最後の"

Irish Blood, English Heart"を迫力いっぱいにビシっと締め、この夜は幕を閉じた。

ショーが終わった後、グッズ販売の前で隣にいた男の子に会った。「大丈夫だった?」と声をかけると、はにかんで微笑みながら「うん」と答えた。もう少し大きくなっても、モリシーのコンサートにおいでね。その時には、前にいる女の子を弾き出すようなことはしない紳士に育ちなね……。それから、無事にサイン入りの半券を返してもらい、マキさんと合流し、一杯飲んでから宿に戻ることにした。

会場に隣接したバーの店内は、既にモリシーファンで「出来上がっている」状態だ。マークに一杯奢ってもらいながら、彼の「実は女房子供を置いてアイルランドから来た」という話に、マキさんと二人で「お父ちゃん何してるのっ」と日本語で突っ込みを入れたりした。他にも、はるばるブラジルから来たという青年もいた。私の英語力ではどこの国の人ともまともに話せやしないのだが、それでも「Morrissey」という言葉だけでワーっと盛上がったりと、他では経験できない感覚を味わった。それはきっと、トゥルーロという小さな町の雰囲気と、モリシーが好きだというだけでロンドンから5時間もかかる町に集まったという親近感が、誰にとってもこの夜を特別なものにしたからに違いない。

25日の地元紙。モリシーが会場の肉を買い占めたことが一面に掲載され、

25日の地元紙。モリシーが会場の肉を買い占めたことが一面に掲載され、

中面にはコンサートレポートも。宿のご主人が後から日本まで送ってくれた。