怪我を負った左肩が酷く疼くのを堪えながら、ユーリ・ペトロフは司法局内の執務室へと滑り込んだ。

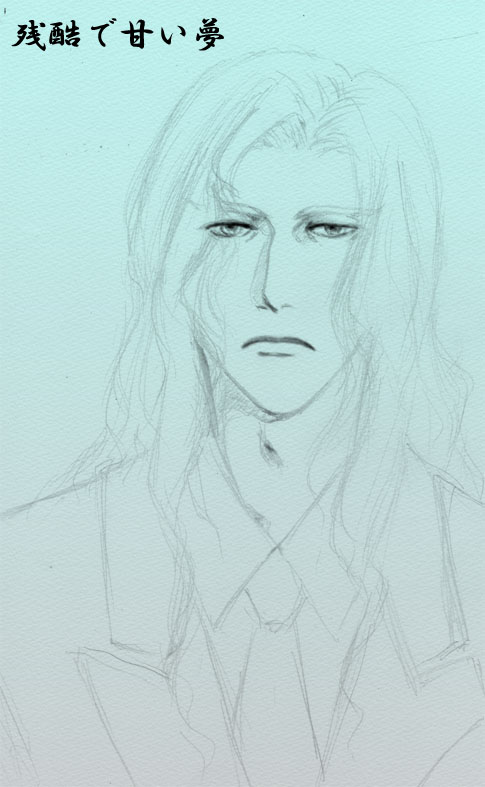

いつもは纏めている髪を結う事も出来ない。病院に行く事も出来ず、自分で包帯を巻いた左腕にはもう感覚がなかった。

椅子に座り、背もたれに身体を預ける。

痛みがじりじりと、気力そして体力を奪ってゆく中、会議の開始まであと1時間と迫っていた。

少し休めば、さっき飲んだ痛み止めが効いてくるだろう。

肩の傷から、全身に熱が広がってゆくのがわかった。

しかし、この傷を悟らせてはならない。狡猾な黒幕を追い詰めるために、隙を見せてはならないのだ。

ユーリは静かに目を閉じる。僅かな時間でいい。薬が効くまで、そして痛みが引くまで、休息を。

*

「……さん、ペトロフさん」

顔を上げると、椅子の脇に立っていたのはユーリの怪我のきっかけになった人物だった。

穏やかな笑みを浮かべて片手を上げたその人物は、ユーリの解けた髪に気がついて首を傾げる。

「今日は、髪の毛まとめてないんスね」

「……ええ」

軽く頷くだけで、傷に痛みが走り気力を奪ってゆく。これから始まる会議は、ユーリにとっては闘いなのだ。虎徹がヒーローに立ち向かわなければならないように。

……だから今は誰とも会いたくなければ話したくもなかった。

例えそれが、自分が逃げる機会を与えた者であっても。

「なんか、顔色悪くないっスか?」

「いつもの事です。お気遣いなく、……鏑木さん」

自然、よそよそしい口調になる。

しかし、名前を呼ばれた瞬間、その男……鏑木虎徹は、酷く嬉しそうな表情を見せた。

「ああ、ペトロフさんは覚えていてくれたのか……。他の奴らは皆、俺の事を忘れちまってるから」

「……」

シュテルンビルトにおける今の虎徹の肩書きは殺人の容疑者。ヒーローとしての記録は全て消去されている。

そして指名手配犯としてヒーロー達に追われる身だった。

他のヒーロー達はおそらく、誰かのNEXT能力で記憶を操作されているのだろう。

そして、ブルーローズとファイヤーエンブレムに追い詰められる虎徹を敢えて救ったのは、ユーリの追う黒幕と虎徹を追い詰める真犯人が一致していたからだ。

ただそれだけのことでしかない。

「ありがとうございます」

何の飾り気もない、シンプルな感謝の言葉だった。しかしそれはユーリの心の殻を割るように、真正面から飛び込んでくる。

「私は礼を言われるような事は、何も」

虎徹の顔に、普段は見せない淋しげな微笑が浮かんだ。

「誰かが俺の事を覚えててくれるって、嬉しいもんッスね」

ユーリは無言で虎徹を見つめた。

「俺は、ヒーローの関係者は全員、俺の事を忘れたもんかと思ってたんで」

敢えてユーリは追求しようとはしない。

この妙に勘の働くベテランヒーローは、ユーリの一言で気づかせてはならない事実を悟りそうだったから。

ユーリは姿勢を正そうと椅子に座り直して、走る痛みに軽く眉を顰めた。

「どうしました? なんか、動きがぎこちないッスね。 ……左肩?」

無言で視線を下に向ける。やはりわかってしまったらしい。

「只の打撲傷です。私の不注意ですから、お気遣いなく」

気づかれてしまった。半端な洞察力の鋭さに舌打ちをしそうになる。今、この状態で腹の探り合いをする事は苦痛以外の何物でもないのだ。

「少し、眠りたいので。宜しいですか?」

暗に退室を促したつもりだったが、虎徹は何故かユーリの傍らに立ったまま、じっと動かなかった。

「鏡に写したみてぇだな、と思って」

「何が、ですか?」

意味深長な虎徹の言葉に、ユーリは一瞬その瞳に見入る。虎徹の瞳の琥珀が、静かにユーリを見下ろしていた。

「いや、その傷」

「……」

「前に俺がバニーをかばった時の傷と、丁度向かい合わせの場所に怪我してんな、って」

息が詰まる。

虎徹がバディのバーナビーを庇った時の傷。

それを負わせたのは自分だった。

そして今、ユーリは、虎徹を逃した時に負傷し、灼けるような痛みに苛まれている。

光溢れる表舞台に立つ真っ直ぐなヒーローと、闇に紛れてタナトスの名の下に悪を裁く自分の間には決定的な溝があるというのに。鏡写しの傷が、決して相容れないはずの二人を繋ぐ。

鏡の中に囚われているのは私だ。

永遠に閉ざされた世界の中に住み続ける。

そこから逃れる術は何処にもない。

父親殺しの罪を背負い生き、人に死を齎した者に同等の罰を与えながら、おそらく私は自らの裁きの日を待ち続けるのだ。

ユーリは痛みを堪えながら、落ちてくる髪を右手で掻き上げた。

「気の……せいですよ」

虎徹と顔を合わせている事が苦痛だった。早く、何処かへ行って欲しい。

そしてじくじくと神経を刺激する傷の痛みは、薬を飲んだというのに引く気配がない。

もう一錠痛み止めを飲むべきなのだろうか。奥歯を噛み締めながら視線を下に落とすと、不意に虎徹が語り始めた。

「ルナティックに助けられたんスよ、俺」

「……」

ユーリは俯いたまま、虎徹の言葉の続きを待った。

「なーんかとりとめのない話っスね。あいつ訳わかんねぇ事言うから何かと思ったけど、とりあえず真実は見えてきたし、バニーも記憶をいじられてるだろうっていう覚悟も出来たし。……しっかし、あいつが何考えてるかさっぱりわかんねぇ。ただのイカレた人殺し野郎だと思ってたのに、最近何か、ブレてるような気がして」

「ブレている、とは?」

戸惑いを隠せない様子で語る虎徹に、思わず視線を向ける。虎徹は顎に指を当てて首を傾げていた。

その琥珀の瞳にはユーリの内心の動揺を見透かすような色があった。

この男の動物的な勘は馬鹿に出来ない。今はまだ、正体を知られる訳にはいかないのだ。

「あいつにはあいつなりの信念があるのかもしれない。……ただそれは、俺達ヒーローとは絶対に相容れないモンだけど。で、その信念の裏に……なんか、隠れてんのかな、って」

「……」

「迷いなのかもしれないし、心境の変化なのかもしれない。ま、もしかしたら単純に、人殺しに飽きたのかもしんないっスけど」

一体何を言いたいのだろう。ユーリは黙って、ただ虎徹の姿をじっと見つめた。

「人を殺す奴は、必ずその瞬間、自分の魂も殺している。ってこれ、俺の持論なんスけどね。……ルナティックはもしかしたら、自分を殺し続けていたんじゃねぇのかな、って思う時があって。ああ、なんか、上手く説明出来ねぇな。……もしかしたら奴は、人を、自分を殺す事に、疑問を持ち始めたのかもしんねぇな、って」

執務室に、しんとした静寂が落ちた。

虎徹の予想は的外れだ。そう一蹴する事が、ユーリには出来なかった。

最初に能力を発動した時に、その炎で父親を焼き殺していなければ、今の自分はなかったのだろうか。

父親を殺した後、顔の火傷の疼きと、完全に壊れてしまった母親の狂気に苛まれながら、ユーリは何度も自問自答し続けた。

答えは、否。

例え能力に目覚めなかったとしても、自分は父親を屠っただろう。拳で、ナイフで、あるいは銃で。

そして、迷わず裁判官としての道を選んだだろう。法の下に「正義」を体現出来る、唯一無二の立場。

法は、暴力に対して無力な子供が犯罪者になる事を許さない。ユーリの行為は正当防衛として扱われ、罪に問われないのを知っていたからこそ。

そして、追われる虎徹を助けたのは最終目的が一致するからだ。

ヒーローTVの欺瞞に満ちた紛い物のショーが、レジェンドの八百長の原因の一つになったのだから。

ただそれだけだった。……そのはずだった。

「鏑木さん」

不意に、ユーリは虎徹に問うてみたくなった。

「能力減退という現象をご存知ですか?」

虎徹の顔が一瞬強ばったのは気のせいだろうか。

「私の手元には沢山の資料があるのに、能力減退についてのものはあまりにも少ない。昔からまことしやかに囁かれる噂はあったのですが。……『レジェンドは能力減退が始まってから八百長を始めた』と。それを聞かれたことは?」

虎徹の顔に複雑な色合いの表情が浮かんでいた。不安と失望とが綯い交ぜになったような。

「……あります。最近、聞きました」

「それを最初に聞いた時、どう思いましたか?」

ユーリの畳み掛けるような質問の意図を図りかねているのか、あるいは。虎徹は無言で暫く考え込む。

「正直、ショックでした」

ユーリは、一瞬、自分の口の端に閃いた笑みが非常に意地の悪いものである事を自覚する。

「もしかしたら、ルナティックはその事を知っているのかもしれませんね。あいつ、やたら『茶番だ』っつってたし。人の口には戸は立てられない。ヒーローの裏を笑っているのだとしたら……」

眉を顰め、渋い顔をする虎徹にサディスティックな悦びを感じている自分がいる。

ならば何故、自分はヒーローを手助けするような事をしたのだろう。

「……でも」

ユーリの視界の隅で、虎徹が拳を握り締めるのが見えた。

「そうならなおさら、俺は、そうじゃない道を選ばなきゃいけないっスね。レジェンドには感謝してます。今まで、レジェンドは確かに俺にとってのヒーローだった。俺を助けてくれた事実に変わりはない。……だからこそ、俺はレジェンドと同じ道は辿らない。減退の事実を酒で紛らせた所で、減退は逃げちゃくれない、から」

虎徹の顔に一瞬浮かぶ苦悶の表情。

……これは。

ユーリは悟る。

レジェンドと同じ能力を持つ虎徹はおそらく、レジェンドと同じ状況に直面している。

思い返してみると、レディキラーの事件の時、虎徹の行動に疑問が感じられた事があった。もしかしたら、その時には既に始まっていたのかもしれない。

「同じ道を辿らない、とは?」

ユーリは虎徹を追い詰める事を承知で問うた。

唾棄すべき父親と同じ力を持ったヒーローが、父親と同じ状況に追いやられる。

その果てに待つものは何なのか。

「……潔く、ヒーローを辞めたいですね、俺としては。惜しまれるうちに。……幸い、バニーの加入でヒーローの状況は大きく変わった。潮時なのかな、とも思うし。あ、いや、可能性の話っすよ、あくまでも可能性。今すぐどうこうっていうのはないですから。俺だって家族抱えてますし」

一つ一つの言葉を探るように、途切れ途切れに紡ぐ虎徹の表情には何処か焦りの色が見えた。

ただ、そこには自分を取り繕おうという姿勢は見えない。

ユーリはふ、と心の内に溜まっていたものを呼気とともに吐き出して、語り始める。

「……ヒーロー管理官をしていると、どうしても裏側に触れざるを得ない事があります。例えば、能力を使った不正。ポイントを巡る八百長。そして……稀にある能力減退」

虎徹は押し黙り、ユーリの瞳をじっと見ている。

「昔、こういうヒーローがいました。能力減退がわかって、そのヒーローは八百長に走った。減退を押し隠してもヒーローである事を選んだ。……その裏で、アルコールに依存し、家族に暴力を振るった。その果てに……家族の逆襲にあって殺された」

「それは、レジェンドのことですか?」

虎徹がぼそり、とした声で問う。その声には力がない。ただ、失望だけがあった。

ユーリはあえて肯定はしない。肩の傷に響かないよう、僅かに頭を振った。

「よくある話なのです。過ぎた力は周囲を、家族を犠牲にする。そしてヒーローはシュテルンビルトの夢であり希望です。闇の部分は隠され、名誉の死として処理される」

思い当たる節があるのだろう。虎徹の顔が一瞬だけ、泣き出す前の子供のようにくしゃり、と崩れた。

「昔はもっと酷い時代もあったようです。……今のヒーロー達は幸い、皆さん善良であるようですが。ただ、一瞬先に何があるかわからないのも、人間です。……彼らがあなたのことを忘れてしまったように」

きっと今の自分は、虎徹にとっては囁きかける悪魔のように見えるだろう。

不信感を煽り、その立ち位置を不安なものにするメフィストフェレス。

そして、もう一人の自分が何処かで、虎徹の不安を煽るユーリを嘲笑う。

『お前は虎徹を堕としたいのか、それとも……?』

虎徹は暫くの間無言だった。しかし、浮かべていた、迷子になった子供のような表情を不意に引き締め、力強くユーリに告げる。

「……それでも俺は、バニーを、あいつらを信じるしかない。少なくとも、あなたは覚えていてくれた。あと、何でかよくわかんねぇけど、ルナティックも俺を逃してくれた。だから……あいつらも俺を思い出してくれると、信じます。あいつらとの絆は、ちゃんとあると思うんで。それに俺は、ヒーローとして恥ずかしいような事は、絶対していない。だから俺は胸を張って、あいつらの前に立ちますよ」

ユーリは何かを言おうとして、その言葉が浮かんでこない自分に気がついた。

甘い考えだ。目の前には絶望しか待っていないのではないのか。

責める言葉を、貶める言葉を投げかけようと思っていたのに。

しかしレジェンドの光の息子は、まるでユーリの闇を灼き尽くしてしまわんばかりの意志の強さを瞳に宿らせていた。

ユーリの心が、これでいいのか、とユーリに問いかけてくるようだった。迷いが、ユーリの唇を閉ざさせる。被っていた心の仮面に大きな罅が入る音を聞いたのは、気のせいだろうか。

気がつけば、ユーリは決して人前では出した事のない大きな声で、虎徹に問いを投げかけていた。

「何故……そこであなたは、無邪気に人を信じられるのですか? ヒーローである事は……あなたにとってそこまで誇るべき事なのですか?!」

父親が酒に溺れ始めてから、ヒーローはユーリにとっては侮蔑の対象でしかなかった。

闇を抱えたシュテルンビルトという都市の、腐敗の象徴だったのだ。

どうしてその中の一人、しかもその中でも、ピークを過ぎて存在感を失いつつあるロートルヒーローに、ここまで心を揺さぶられなければならないのだろう。

「……俺にとっては、ヒーローである事は俺の身体と魂の一部です。譲れない正義がある。守るべきものがある。そこだけは……ブレねぇから」

虎徹は迷いを振り切った表情で、きっぱりとユーリに告げた。

そして続く言葉は、何処か甘く優しい囁きだった。

「ペトロフさん。もしかして、ですけど……あなたは、被害者の家族の一人、じゃないっスか?」

ユーリは自分の表情が歪んでいるのを自覚する。

それは虎徹には、泣きそうに見えているのだろうか。あるいは怒りに見えるのだろうか。

それすらもわからない。そして何故自分の感情がここまで昂るのか、わからないのだ。

揺らぐ心を持て余して、ユーリは強く唇を噛んだ。一瞬灼けるような痛みが走って、唇の端にぬるりとした生暖かい液体が滲み出すのがわかった。

「ああ、そんなに唇噛んじゃ」

殆ど無意識なのだろう。虎徹の指が、血の滲む傷跡を撫でた。

指が滑る感覚が唇に伝わる。

……離れてしまう。

ユーリはその指が遠ざからないよう、虎徹の指先を捕まえた。虎徹の手が止まる。

僅かに唇に触れる指先は、体温の低いユーリには熱い程に感じられた。

……熱い。温かい。

指先を汚す血を、舌で舐め取る。

自分の痕跡を、この指に、身体に残してはならない。

ユーリは殆ど条件反射のように舌を這わせた。

虎徹の瞳が驚愕に見開いた。

舌先に鉄錆の味が広がる。

上目遣いでじっと虎徹の琥珀色の瞳を見つめながら、何度か舌を上下させた。

骨ばった指先を舌で辿る。虎徹が存在している、その感触を確かめるように。

その瞳に驚愕の色が浮かぶ。構わずにユーリは指を舐め続けた。

虎徹の瞳が不意に眇められ、虎徹の顔から全ての表情が消えた。

気がついた時には、虎徹の唇がユーリのそれに押し付けられていた。

「……っ!」

虎徹を捕まえていた筈のユーリの手は、虎徹の大きな掌に握り込まれ。

唇にとろりとした虎徹の唇の感触が伝わる。虎徹の熱に火を付けられたように、ユーリの唇は熱を持った。

抵抗する暇(いとま)すら与えず、虎徹の唇はユーリのそれを強く吸い上げる。

唾液が溢れてきて、ちゅ、と水音を立てた。吸い上げる音と相俟って、それは酷くユーリの聴覚を煽る。

「ん……ふ」

先程噛み切った唇の端をを何度も舐められる。その度にちりちりと痛みが走り、血の味が唾液を通して広がってゆく。

僅かに目を開けると、琥珀の瞳が何処か凄絶な男の色香を孕んで、ユーリを見ていた。

息を継ごうと唇を緩めた所で、艶かしく動く舌に舌を絡め取られた。

口を閉じる事も出来ず蹂躙される。

何処か性交を思わせる動きで嬲られた。

性急で荒々しいそれは、しかし計算され尽くした愛撫だとわかる。

その烈しさは時々不意に柔らかな動きに変わり、甘く舌を吸い上げ、形を辿るように舐める。

刺激が緩められるもどかしさに身じろぐと、再び強く吸われ、強い酩酊感に追い詰められた。

……虎、だ。

ユーリは巧みな口づけに追い詰められながら悟った。

普段は飄々とした態度に紛らせているけれど、その本性は獰猛で狡猾な白い虎。

油断をしていると、喰われるのはこちらだ。

否。

もしかしたら、既に。

「……は……ぁ」

そろり、と虎徹の舌が離れていった。混じり合って白くなった唾液が糸を引いて、消える。

ユーリはようやく、自分の息が上がっている事を自覚した。

「……怪我してるのに、無茶しちゃいけませんね。じゃ、俺、まだ逃げなきゃいけないから、これで」

身体に力が入らない。ユーリは切れ切れの声で、「何故」と問うた。

「キス、して欲しそうだったから。……ご馳走さまっす」

人を食った笑顔を浮かべ、虎徹は出口へと駆けてゆく。

「そうだ。ありがとうございました、ペトロフさん! この礼は、またゆっくり!」

呆然とドアを見つめるしかないユーリを尻目に、虎徹は慌てた様子で、部屋を出て行った。

*

「ペトロフ裁判官、そろそろお時間ですが」

コールに気がついて時計を見ると、既に会議開始まであと僅かになっていた。

「……ああ、わかった、そろそろ行こう」

ユーリ以外人のいない執務室は静寂に支配された。

嫌な、夢だった。

ユーリは無意識に肩を押さえながら溜息をつく。

痛み止めが効いたのか、肩の痛みは少しだけ楽になっていた。

唇の感触は生々しく思い出されるのに、それは確かに、現実のものではなかった。

残酷で甘い夢だ。

この1年で生まれていた、ユーリの心の変化を炙り出すそれは。

無意識に押し込めていたその感情は、きっと少しずつユーリの中で形成されてきたものなのだろう。

逃げ場はもうない。頭を擡げた感情は、必ず自分を灼くだろう。

その太陽の光にも似た存在は、おそらく自分を受け入れる事はないだろうから。

それでも。

ユーリは立ち上がり、会議室へと向かう。

自分の正義を遂行するために。

そしてもう一人のヒーローの、正義を見届ける為に。

背後で扉の閉まる重い音だけが、ユーリの耳に残った。

2011.9.20アップ。本編完結して一発目がこれかよって感じなんですが!

すみませんやっちゃいましたごめんなさい!虎月です。うぎゃ!

好き嫌いがはっきりわかれると思いますので、ダメな方は本当にごめんなさいとしか…。

夢オチということでおわかりでしょうが、まだ続きますこれ。

で、続きとこれまで書いたのと一緒に、11月ルナ本発売予定です。

どうしてこうなった。