TOP > データベース > 2019年(平成31年/令和元年) >六月大歌舞伎 歌舞伎座

六月大歌舞伎 歌舞伎座

2019年6月1日(土)~6月25日(火)

配役

昼の部(11:00開演)

一、寿式三番叟(ことぶきしきさんばそう)

三番叟:十代目 松本幸四郎

三番叟:二代目 尾上松也

千歳:六代目 中村松江

翁:六代目 中村東蔵

二、女車引(おんなくるまびき)

千代:二代目 中村魁春

八重:六代目 中村児太郎

春:五代目 中村雀右衛門

三、梶原平三誉石切(かじわらへいぞうほまれのいしきり)

梶原平三景時:二代目 中村吉右衛門

大庭三郎:三代目 中村又五郎

俣野五郎:三代目 中村歌昇

梢:五代目 中村米吉

大名山口十郎:初代 大谷桂三

同 川島八平:六代目 中村松江

同 岡崎将監:初代 中村種之助

同 森村兵衛:初代 中村鷹之資

囚人剣菱呑助:三代目 中村吉之丞

奴萬平:二代目 中村錦之助

青貝師六郎太夫:五代目 中村歌六

四、恋飛脚大和往来(こいびきゃくやまとおうらい) 封印切

亀屋忠兵衛:十五代目 片岡仁左衛門

傾城梅川:初代 片岡孝太郎

丹波屋八右衛門:六代目 片岡愛之助![]()

阿波の大尽:五代目 澤村由次郎

槌屋治右衛門:初代 坂東彌十郎

井筒屋おえん:二代目 片岡秀太郎

夜の部(16:30開演)

三谷かぶき

月光露針路日本(つきあかりめざすふるさと)風雲児たち

みなもと太郎 原作

三谷幸喜 作・演出

大黒屋光太夫:十代目 松本幸四郎

庄蔵、エカテリーナ:四代目 市川猿之助

新蔵:六代目 片岡愛之助![]()

教授風の男:二代目 尾上松也

キリル・ラックスマン、アダム・ラックスマン:八嶋智人

マリアンナ:初代 坂東新悟

藤助:三代目 大谷廣太郎

与惣松:初代 中村種之助

磯吉:八代目 市川染五郎

勘太郎:初代 市川弘太郎

藤蔵:二代目 中村鶴松

幾八:四代目 片岡松之助

アレクサンドル・ベズボロトコ:二代目 市川寿猿

清七、ヴィクトーリャ:三代目 澤村宗之助

次郎兵衛:三代目 松本錦吾

小市:六代目 市川男女蔵

アグリッピーナ:十一代目 市川高麗蔵

ソフィア・イワーノヴナ:五代目 坂東竹三郎

九右衛門:初代 坂東彌十郎

三五郎、ポチョムキン:二代目 松本白鸚

データ

筋書

愛之助丈関連

舞台写真:「封印切」丹波屋八右衛門:4枚

舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(船の上):2枚

舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(ヤクーツクまで):5枚

舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(犬橇):1枚

舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(イルクーツクから):5枚

舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(ラスト手前):1枚

61~62ページ:「花競木挽賑」(1/3ページ)

舞台写真

愛之助丈は、

「封印切」丹波屋八右衛門が5種類(仁左衛門丈の忠兵衛との2ショット1種類を含む)

「月光露針路日本」新蔵が22種類

(以下を含む)

・船の上 2種類

・ヤクーツクまで 8種類(幸四郎丈の光太夫と猿之助丈の庄蔵との3ショット1種類、集合写真1種類含む)

・犬橇 4種類

・イルクーツクから 8種類(彌十郎丈の九右衛門との2ショット1種類、新悟丈のマリアンナとの2ショット2種類、猿之助丈の庄蔵との2ショット1種類、集合写真1種類含む)

料金

1等席:18,000円

2等席:14,000円

3階A席:6,000円

3階B席:4,000円

1階桟敷席:20,000円

筋書:1,300円

雑誌

「act guide(アクトガイド)」 2019 Season 2 (TOKYO NEWS MOOK 803号)

愛之助丈関連

3ページ(目次):舞台写真「月光露針路日本 風雲児たち」犬橇の場面

8~11ページ:松本幸四郎、市川猿之助、片岡愛之助 鼎談

9ページ:3ショット(カラー)

14ページ:「月光露針路日本 風雲児たち」稽古場レポート

15ページ:八嶋智人インタビュー(稽古場の写真あり)

16ページ:舞台写真「月光露針路日本 風雲児たち」

写真はすべてカラー。

→act guide[アクトガイド] 2019 Season 2 (TOKYO NEWS MOOK 803号)

感想

昼の部

23日に中央花道寄りで観劇。

寿式三番叟

最初は千歳(松江丈)、翁(東蔵丈)が厳かに舞っていたが、三番叟(幸四郎丈&松也丈)の踊りはだんだんと激しくなっていく。

花道で足を踏み鳴らすところですごい音がなっていた。

何年経っても踊りはわからないが、2人が並んで同じ振りを踊ると、個性というか、違いというか、わからんなりにわかるなぁと思った。(←何がだよ。)

女車引

千代(魁春丈)、春(雀右衛門丈)、春(児太郎丈)の女形3人の華やかな踊り。

やっぱり踊りはわからなかったので、きれいだなぁと思って見てた。

梶原平三誉石切

歌六丈の六郎太夫、又五郎丈の大庭三郎、歌昇丈の俣野五郎、米吉丈の梢、種之助丈の梶原方大名と播磨屋さん勢揃い。

吉右衛門丈は重厚なイメージなのだが、梶原平三はどこか軽みがあって爽やかな感じ。

つっこみどころがないくらいまとまった舞台だった。梢がひたすら可愛かった。

そして、供侍の愛治郎丈をつい目で追ってしまった。

封印切

もしかしたら、この演目を一番よく見てるかもしれない。

今回は、仁左衛門丈の忠兵衛、孝太郎丈の梅川、秀太郎丈のおえん、愛之助丈の八右衛門、彌十郎丈の治右衛門で、松嶋屋型の封印切。

松嶋屋型を見るのは2回目。前見た時より、成駒屋型との違いにあれこれ気付くことができた(が、すでに忘れつつある)。

愛之助丈は、仁左衛門丈相手で力が入ってるのか、ちょっと表情が大袈裟な気がした。

仁左衛門丈は封印を切った時の魂の抜けてる表情が素晴らしい。それを見つめる愛之助丈の驚愕の表情もよかった。

八っつあんは絶対に忠さんの金子が為替の金ってわかってるよね。「うわ! マジか! こいつ、ホンマに切りよったで!」って顔だった(と、私には見えた)。

夜の部

22日に2階から観劇。

↓席からの眺め。

三谷かぶき

月光露針路日本 風雲児たち

細かい場面を上げているときりがないので、大雑把な感想。

開始前に幕が開いて、波のセットが出てきた。

花道から教授風の男(松也丈)がスーツ姿で現れ、現代劇のような幕開けだった。

それから、舞台は難破船の上に移る。

大黒屋光太夫(幸四郎丈)、庄蔵(猿之助丈)、新蔵(愛之助丈)ら船乗りがあれこれ言い合っている。

庄蔵は文句ばかり、新蔵は自分勝手な印象。

しかし、新蔵はおかしくなった小市(男女蔵丈)を気にかけているし、死にそうな仲間を鼓舞するために「昆布が流れてきた」と優しい嘘をつくし、まあなんというか、ツンデレ。

庄蔵はことごとく美味しいところをかっさっていってたような…?

一向はロシアのアムトチカ島に流れつき、その後各地を転々とする。

序盤、だれてるように感じるが、三谷脚本では、それこそが伏線というか、最後の悲劇を際立たせる効果があるんだよなぁ…

前述の優しい嘘がラストの磯吉(染五郎丈)の「富士山です!」につながってくるところが、よく考えられてるなぁと思う。

雪原を犬橇で進む場面は圧巻。上から見れてよかったかも。愛一朗丈、頑張ってたね。

マトリョーシカみたいなロシア娘(高麗蔵丈&宗之助丈)と父親(千次郎丈)とのやりとりはロシア語のためさっぱりわからず。松也先生、木に化けてるヒマがあったら解説してくれ。

ラックスマン(八嶋智人さん)は上手いし、客席の受けもいいんだけど、パワフル過ぎてパワーバランスが崩れてる感じがしなくもない。

エカテリーナ(猿之助丈)との謁見の場面は「これ、何の芝居?」状態。俳優祭の宝塚パロが始まったかと思ったわ。

ポチョムキンの白鸚丈はロシア貴族の扮装が似合い過ぎ。

ソフィア・イワーノヴナ(竹三郎丈)とアレクサンドル・ベズボロトコ(寿猿丈)の“御年合わせて176歳”カップルには驚いた。

光太夫と庄蔵、新蔵との別れの場面には泣いた。

新蔵がかっこつけたままで終わらず、「連れてってくれ!」という魂の絶叫を入れてくるあたり、実際の手記をもとに描かれてるだけあると思った。

最初は17人だった仲間がとうとう3人になり、小市もついに力尽きる。

生きて日本に帰ったのは、光太夫と磯吉のみ。

光太夫のセリフに合わせて、全員の幻が現れるところもよかった。

最後はダブルカーテンコール。

笑いあり涙ありで楽しく見れた。細かいところを見落としていると思うので、DVDを出してほしい。

おまけ

幕間にめで鯛焼きを買おうと3階に行ったら、あと少しというところで売り切れた。大入り満員ってわかってるんだから、数を増やしてくれればいいのに…

↑代わりにあんみつを食べた。(夜の部の幕間)

↑歌舞伎座近くのトレオンというお店でちょっと遅めの夕食。

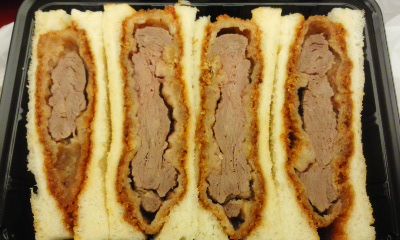

↑昼の部の幕間は木挽町広場で買ったビーフサンドを食べた。

↑お土産は歌舞伎座レーズンサンドと歌舞伎座饅頭。