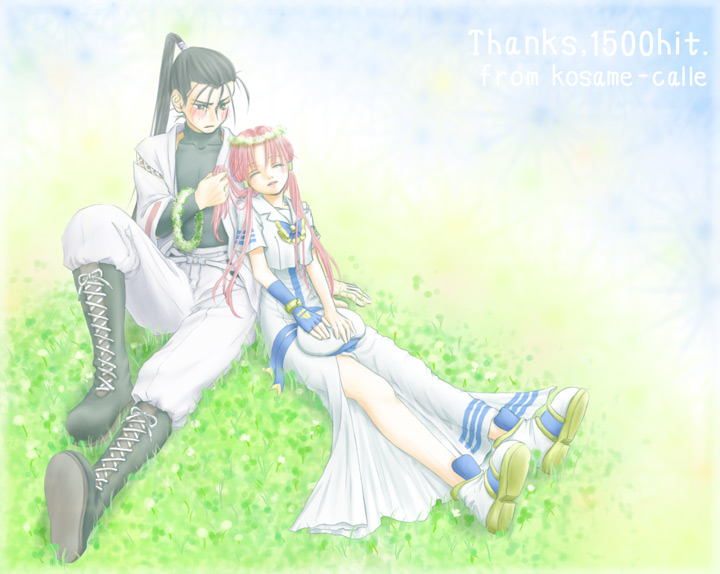

小雨callle*キリリク絵

前サイト小雨calle 1,500hit「春の暁v灯里」2004.03.02初アップロード

小話付きでした。

=*=---=*=---=*=---=*=---=*=

――拝啓、お元気ですか?

現在ネオ・ヴェネツィアは、柔らかい日差しが心地よい春真っ只中です。

今日は、藍華ちゃんは会社の先輩と水上実習、アリスちゃんは学校で、私は久しぶりにひとりでゴンドラの練習です。

汗ばむほどの陽気。だけど、太陽は地球から見るよりはるかに遠く小さく見えます。

いつもは友人たちと合同演習か、会社の先輩や社長である火星ネコと水上実習していますが、今日は珍しくひとりゴンドラを漕ぐ、片手袋の水先案内人。

少しおなかが減ったなぁ、と気付けばお昼時。

先日友人に教えてもらったカフェで軽く昼食をとり、再びゴンドラに乗ろうと、ゴンドラを停めている綱を外そうとしゃがんだところ、髪が引っ張られる感触がしました。

そんなことをするのはもしや、と思って振り向くと

「よう、久しぶりだな。もみ子」

ポニーテールで眼つきの悪い火炎之番人が、彼女の立派なもみあげを引っ張っています。

「……おひさしぶりです。それと、私もみ子じゃありませんってば」

さりげなくもみあげをかばいながら水先案内人は挨拶を返しました。

しかし、火炎之番人はそんなことは一行に意に介しない様子。

「これからどこに行くんだ」

「いえ、別にどことも決めてませんけど」

水先案内人はもう一度、綱を外すためにしゃがみます。

「そうか」

「……って、何で乗ってるんですか?」

今度こそ綱を外して顔を上げると、彼女の黒いゴンドラに火炎之番人が乗っていました。

「暇だからだ」

水先案内人は困りました。

まだ半人前の彼女は、指導員として一人前の水先案内人の同乗なくしては、お客様を乗せることはできないのです。

「あのぅ、前にも言ったと思うんですけど、私一人でお客様を乗せることはできな……」

「なに言ってるんだもみ子」

彼女の言葉を遮って、彼は妙に優しい笑みを浮かべながら言いました。

「もみ子の友達であるオレ様が練習にただでつきあってやろう、と言ってるんじゃないか」

そう言われてしまっては、水先案内人も断る言葉が見つかりません。

「……はぁ。……ありがとうございます」

確かに人を乗せていた方が、ゴンドラを漕ぐ練習にも水先案内の練習にもなります。

それに、ゴンドラを漕ぐのは一人でも楽しいですが二人のほうがずっと気分が弾みますし。

こうして、水先案内人は火炎之番人を乗せてゴンドラを漕ぎ出しました。

この運河をまっすぐ行けばドゥカーレ宮殿やため息橋の方へ、あちらへ行けば大鐘楼へ、こちらへ行けば浮島と地上を行き来するロープウェイ駅へ、そちらへ行けば岬へと出ます。

心地よい風を頬に感じながらふと空を見上げると、そこかしこに風追配達人のエアバイクや、浮島が見えました。

「ところで、どうして今日は地上に?」

火炎之番人の彼は生まれも育ちも浮島だと聞いていますので、何か用事があって地上に来たのではないかと水先案内人は思ったのです。もしかしたら以前のときのように、待ち合わせか何かまでの時間つぶしなのかもしれません。そうなら、あまり長く練習に付き合ってもらうわけにはいきませんので、それによって目的地を決める必要があります。

「あぁ?

そーだな。仕事が休みで予定もなかったし、気が向いたから来たんで……別に理由はないが」

ようするに暇だということです。

それなら、少し遠いところへ行ってもかまわないでしょう。

水先案内人は岬へと船を向けました。

オールを動かすたびに船が進み、生まれる風にあわせて、水先案内人の制服の裾や伸ばした髪が踊ります。

火炎之番人はこの水先案内人のゴンドラには片手で数えれるほどにしか乗ったことがありませんが、はじめて乗った頃に比べて、随分と漕ぎ方が上達したように感じました。

そう、水先案内人の彼女は日々練習に励み、半人前から一人前へと着々と近付いているのです。

オレも負けてらんねーな、と火炎之番人はひそかに思いました。彼もまた半人前、修業中の身なのです。

やがて視界が開け、岬に出ました。

「ちょっと休憩しましょう」

「おう」

水先案内人は適当な岸に船を着け、火炎之番人が先に下りた後、自らも手に水筒を持って地面に降り立ちます。

彼女は少しあたりを見回したあと、あっちに行きましょう、と微笑んで指差した方向へ歩き出しました。

火炎之番人もそれについていきますと、ふと水先案内人が立ち止まりました。

「わぁ……」

彼女は感嘆の声を漏らします。

「どうしたんだ?」

尋ねながら、彼は彼女の視線の先を見ました。

緑のじゅうたんが一面に敷き詰まっています。

―― なんてことはない、何の変哲もない原っぱでした。火炎之番人の目には、そう映りました。

ところが、水先案内人にとっては少なくとも『何の変哲もない』原っぱではないようです。

彼女の瞳は、まるで財宝の山か何かを前にした海賊のようにきらきら輝いています。

「見てください! シロツメクサが咲いてますよ!」

彼女は広がる緑の上へ駆けていったかと思うと、火炎之番人に振り向き、満面の笑顔で言いました。

「四葉のクローバー探しましょう!」

「はぁ?」

「クローバーです、四葉の。 知りませんか? 見つけると幸せになれるっていう伝説があるんです」

彼女は言い終わる間もなくしゃがみこみます。

彼だって、四葉のクローバーの伝説くらい知っていました。伝説、というかジンクス、というか。

彼が言いたかったのは、どうしてそんなめんどくさいことをしなければいけないのか ―― ということだったのですが、一生懸命地面を見つめる水先案内人の顔を見るとそんなことは言えそうにありません。

火炎之番人はひとつため息をつくと、やれやれと彼女に倣って地面にしゃがみました。

おっ、と思ったら三つ葉が隣の三つ葉と重なっているだけだったり、一枚多い五つ葉だったり。

それこそ星の数ほどあると思えるほどクローバーはあるのに、探せども探せども、目当てのものは見つかりません。

やがて火炎之番人は飽きてしまったようで、その場にぺたんと腰を下ろしました。

連れの水先案内人の方に目をやると、未だせっせせっせと探している後姿が見えました。

と。

「できたぁー!」

水先案内人は勢いよく立ち上がり、直径20センチくらいの輪をふたつ、空に向かって掲げました。

くるり、と火炎之番人に体ごと振り返ると、小走りで寄ります。

「できましたっ」

彼の隣にひざをつくと心底嬉しそうに笑って、持っていたそれをひとつを自分の頭に載せ、もうひとつを彼に差し出しました。

シロツメクサとクローバーを編んだ、はなかんむりでした。

ぐぃっ。

水先案内人のこぼれんばかりの笑みと、その花冠を目にし、火炎之番人はふ、と微笑むと、目の前にある立派なもみあげを引っ張りました。

「オレ様が四葉を一生懸命さがしてやってるときに、てめーはそんなモン作ってやがったのか!?

ああん?」

「はひっ、ご、ごめんなさい」

えらい勢いで凄まれ、水先案内人は思わず謝ります。

「この間アリシアさんに教えてもらったばかりで、つい……っ」

ぱっ。

なぜか火炎之番人は潔く、掴んでいたもみあげを放しました。

「しかたねーな、もらってやるよ。それ」

差し出された手に、水先案内人は思わず苦笑しながら花冠を渡しました。

「喉乾いた」

火炎之番人の言葉に、彼の隣に腰を下ろした水先案内人は水筒のふたを開けました。

中身は、絞ったオレンジに蜂蜜を加えたものです。

コップに注がれたそれを、火炎之番人は一気に飲み干しました。

ふと、2人のそばに、紋黄蝶が頼りなげに飛んできました。

すぐそばのシロツメクサにとまった蝶を、水先案内人はじっと見つめています。

蝶が別の花に飛べばそれを目で追い、また別の花へ移れば彼女の視線も移ります。

何がそんなにおもしろいのかと、火炎之番人は、そんな彼女の様子を観察、……つまり、見詰めていました。自分でも気付かないうちに。

蝶がまたどこかへ飛んでいき、姿が見えなくなると、彼女はふと、空を見上げました。

つられて、彼も天を仰ぎます。

遠くに島が浮き、エアバイクや宇宙船が飛び、さらに遠くに雲がゆったりと流れています。「ね、あの雲のかたち、アリア社長みたいだと思いませんか?」

わずかに首をかしげ、水先案内人は指差したずぅっと先には、もこもこした真っ白な雲がありました。

「そうか?」

とそっけない返事をしただけですが、言われてみればそう見えるかもしれないと、火炎之番人は思いました。

水先案内人は飽きる様子もなく、そよそよと吹く風に時折目を細めたりしながら、空を眺め雲の行く先を見詰めています。

どうしたものかと、火炎之番人はオレンジジュースをおかわりしたり彼女の様子を見ていましたが、しばらくして後ろについた両手に体重を預け、一緒になって空を眺めました。

ぼーっと雲を眺めていると、雲と同じようにゆったりと時間が流れているようにも思いますし、あっという間に過ぎていくようにも思います。

雲を眺め、そよ風を感じ、言葉無く流れていく時間。

その時間は心地よくて ―― 火炎之番人は、そう思っている自分に少し驚きました。

ふと、左肩に重みを感じて見てみると、水先案内人がもたれかかっています。

彼は、鼓動が速くなりほのかに頬が熱くなるのを感じました。

「もみ子?」

呼びかけても反応はありません。

というか、すーすーと規則正しい呼吸が聞こえます。

水先案内人は、いつの間にか眠ってしまっていたのでした。

「おい」

火炎之番人は、彼女のもみあげを掴み ―― 思い切り引っ張ろうとしました。

が。

「ふ……」

水先案内人がかすかに身じろぎをし、くすりと笑いました。

楽しい夢でも見ているのでしょう。

くそぅ、気持ちよさそうに寝やがって。

火炎之番人は、内心で悪態をつくだけにしました。

水先案内人があまりにも気持ちよさそうに眠っているので、起こしてやろうという気も失せたのです。

彼は諦めたようにもみあげを放しました。はらりと水先案内人の肩にかかります。

火炎之番人は視線を空へと戻しました。

左肩に重みとぬくもりを感じながら、ため息をひとつ。

空は、ゆっくりと色が変わりはじめていました。

結局、水先案内人は痺れをきらした火炎之番人に、思いっきりもみあげを引っ張られて起こされることになるのですが、それは、まぁこの際おいときましょう。