| 後編 part1

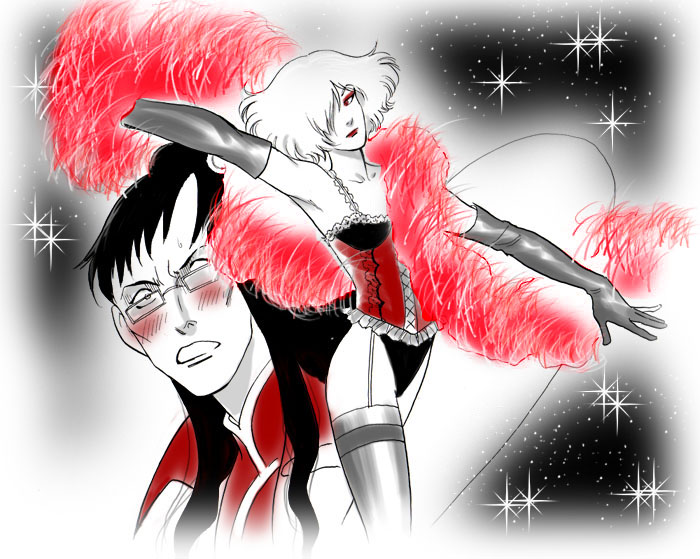

「どれ、余がじきじきに出迎えるとしよう」 虹蛾渓差配はタカマキに続いておもむろに席を立ち、すでに扉の傍らで控えて体勢を整えていたヒョーゴは自分の周囲の空気だけをぴりりと張りつめさせた。 アヤマロは、装束の裳裾を引きながらしずしずと廊下を進んで、中央舞台の真上にあたる回廊にで立ち止まる。 すでに骸骨たちは溌剌とした調子で演奏を始めており、舞台では色とりどりの薄衣に身を包み、臍を出した衣装の踊り子たちが、 身体をしならせ、微笑みを投げかけながらゆっくりと旋回を始めていた。 階段に向かって泰然と歩んでくる恰幅のよい男がキミマロに違いない。年の頃は差配とあまり変わらぬだろうか。銀髪を戴き、少々顎はだぶついているが、薄茶の色眼鏡から透けて見える両眼は、あくまでも抜け目なく容赦がない。 鈍色の羽織りと袴をゆったりと纏い、一見堂々たる大店の旦那そのものの風貌ではあるが、キミマロにはそれだけではない、裏の世界を仕切る者特有の後ろ暗い匂いとでもいうべきものが漂っていた。今でこそ虹蛾渓の差配として公式の地位を得ているアヤマロだが、自分が仕え始めた頃には同じ雰囲気があった、とヒョーゴは思い出す。だが今日では街で並ぶ者のない冨と権勢を誇り、世継ぎまで得たせいか、もともとの胡散臭さは都風の風雅と洗練の隠れ蓑にすっかり覆われてしまっている。 そして、主人に隠れるようにして——というのは、男は長身だがキミマロよりも引き締まった身体をしていたからだが、長くつややかな黒皮の外套を纏い、表情のうかがい知れぬ真っ黒な色眼鏡を掛けた男が、辛うじて硝子の反射でそれとわかる視線を真っ先に向けたのはアヤマロではなく、その後ろで控えていたヒョーゴであった。 靴先まで黒ずくめの服装と同じ、漆黒の髪を短めに刈り上げた男は、形のよい鷲鼻の下の酷薄な唇の端を吊り上げ、明らかにヒョーゴに笑いかけた。 アヤマロが両手を広げ、満面の笑みを浮かべ歓待の印を見せると、キミマロは舞台に向かって右側の階段をゆっくりと登り始めた。ツネトモが続くと、脇に下げられた細身の刀の鞘が、真鍮の手すりに触れて甲高い音を立てた。 二人がこちらへと昇ってくる間、ヒョーゴはキミマロではなく、その用心棒である男しか見てはいなかった。男と同じように自然に口の端がめくれ、まだ柄にも触れていない右手の指先に、超振動を起こすときの微かな震えが走った。 確かにこの男も、自分と同じようにアキンドに雇われた元サムライだ。いや、果たして、元サムライと言うべきなのか?己も元サムライにすぎず、サムライであることをやめたのか。ならば今の自分やキュウゾウはいったい何なのだろう? 「キミマロ殿、よくおいでになって下さったのう。今日は存分に楽しんでいかれるがよい」 「御前御自らこのようにお出迎え下さるとは、もったいない。光栄の至りでございます」 アヤマロが言葉をかけ、組主と型どおりの挨拶が交わされた。ヒョーゴとツネトモも、警護ではなくあえてお付きの随員として紹介され、お互いに無言で頭を下げた。 案内するタカマキに続いて貴賓室へと戻る前に、ヒョーゴは素早く向かいの階段の下に目を走らせる。 キュウゾウは相も変わらず、半眼のままで視線は前方にやりながら、組んだ両手の上に顎を載せていた、浅く息をするたびにさきほど巻いてやった羽根飾りのストールがふるふると揺れ、くすぐったいのか僅かに首をすくめている。だが、キュウゾウがツネトモに反応していないわけがないのだ。 「完全に、殺気を消していやがる」 今さらながら見事なものだと感じ入り、ヒョーゴはそのまま貴賓室を目指した。 キュウゾウの顎の下で、繻子の手袋に覆われた指先が小刻みに震え始めていたのは、普通の人間にはわからなかったし、ヒョーゴが目にとめるには遠すぎた。 貴賓室の長椅子に深々と腰を下ろしたアヤマロとキミマロが、黄金の匙ですくって食べる蝶鮫の卵やら、肥大した鵞鳥の肝臓など、異国の様々な珍味を盛り合わせたつまみと、甘い食前酒を口にしながら、前置きのように当たり障りのない話をしている間、ヒョーゴとツネトモはお互いにしかわからぬように気の応酬を続けていた。 刀には手に掛けぬまでも、相手の様子を見ながら一瞬の隙を探り、今抜いたら果たして相手はどう出るだろうかと、間合いと頃合いを見計らいながら、頭の中で一種のシミュレーションを繰り返し、主人たちに気づかれぬように睨み合いを続けるのである。 時折二人の眼鏡の硝子が鈍く反射し、片方の眉がぴくりと跳ね上がる。ヒョーゴは奥歯を噛みしめ、舌打ちしたいのをぐっとこらえていた。 キミマロの手が所在なさげに膝の上を滑り、ヒョーゴが前に置かれた盃にふっと手を出すと、一瞬空気が凍りつき、すぐさま溶解した。これまでのところ、お互いに寸分の隙も見つけられない。が、抜刀したい欲求だけは頂点にまで高まっている。 もちろん、それぞれの主たる二人が少なくとも表向きは波風を立てずに話し合いを続けている今、斬り合いなどもっての他だということはヒョーゴにはよくわかっていた。 しかし相手方が、御前や自分と同じように、平和的にことを運びたいと思っているとは限らない。ツネトモの未だ殺気という形を取るには至っていないとしても、剣呑そのものの気はヒョーゴに僅かの油断も許してはいなかった。 「……これで店をそなたに譲る条件は承知頂けたかのう?余はそなたさえよければ、今宵にでも契約を交わし、権利書を渡すつもりじゃ」 アヤマロはいつものようにゆっくりとつまみを咀嚼し、ちびりちびりと杯をすすりながら、先日ヒョーゴにも話した売買の条件を一通りキミマロに説明したところである。 「それほどまでに素晴らしい従業員でしたら、そのまま引き取らぬ手はございません。私にしましても、この店の評判が、さきほどのタカマキ殿を始め、教育の行き届いた従業員のおかげだということも、重々わかっております」 キミマロは、曖昧な微笑みを見せた。 「では、今宵はお互いよい取引ができそうじゃ。余も嬉しく思うぞ。さて、ここで話し続けているのも退屈であらしゃろう?そろそろ下に降りて店の料理や出し物を存分に楽しまれるがよい。そして今一度、厨房から、給仕係、踊り子や芸人までどれほど素晴らしい者たちがこの店を支えておるか、ご自身の目でよく確かめられるがよい。話し合いはそのあとで続けるとしよう」 キミマロの言に、ヒョーゴはさっと立ち上がり金銀の彫刻で飾られた大仰な扉を開けた。 扉の外で控えていたタカマキが先導をし、アヤマロに促されたキミマロが回廊に出ると、話をしながら並んで歩き始めた二人の後にヒョーゴが続く。右隣にはぴったりとツネトモが寄り添い、まっすぐ前方を見やりながらも口元には薄ら笑いを浮かべていた。 ヒョーゴは、ちらりと視線を流したのみで、相手のどこか挑発的な態度に気付きもしない素振りをしていた。 今日は、普段の店の雰囲気をキミマロに味わってもらおうというアヤマロの計らいで、特に入場制限などは設けていない。ただ、ヒョーゴとキュウゾウ、そしてツネトモの三人の用心棒は別として、刀や武器を持ち込む者が紛れ込まぬように、入り口で検査は行われているはずであった。階下をざっと見渡すと、店が本格的な賑わいを見せるのはもう少し遅い時間でもあるので、席はまだ三分の一も埋まってはいない。 お忍び扱いではないが、虹蛾渓の差配が自らやってきたことも、特に一般の客には知らされていない。ただ中央舞台の見やすい場所にしつらえられた特別席に、差配の長い衣をつけたアヤマロが階段を下りてきて着席すると、気がついて囁き交わす客もあった。 楽団は陽気で調子のいい音楽を奏でており、今ではキュウゾウと同じような衣装を纏った踊り子たちが、肌も露わに扇情的な舞踊を始めていた。同じ出で立ちのキュウゾウはとみれば、当然のことながら一人ぽつねんと階段の下で待機を続けている。 舞台の踊り子たちのあられもない舞姿とキュウゾウの姿が我知らず脳裏で重なり、ヒョーゴは軽いめまいを覚える。 ——いかん、職務に集中せねば……。 「あの者は踊らぬのかえ?」 眉を顰め、ふいに囁きかけてきたアヤマロの言葉に、ヒョーゴは赤葡萄酒が注がれたグラスの華奢な持ち手を、危うく手の中でへし折りそうになった。 「え、誰……、ど、どの者でしょうか、御前」 ヒョーゴは、ようやく自分が踊り子の正体を知らぬ振りをしなければいけないのを思い出した。 「階段の下の踊り子じゃ」 「ああ」、と今初めて気付いたようなふりをして、ヒョーゴはキュウゾウの方を見る。御前は、よもやあれがキュウゾウだなどとは夢にも思っていないし、今ここで打ち明けるわけにも行かない。失敗した、と思った。 「おかしいですね。美しい女ですが……」 ヒョーゴは不自然な咳払いをする。 「しかし、この件はタカマキ殿にでも聞いてみないことには、私にはなんとも……」 早亀の卵で作った前菜を口に運んでいたキミマロは、二人のやりとりに気付いて興味深そうに首をかしげる。 「何か不都合でもおありですか?」 「いや……」アヤマロの目配せにタカマキがさっと近づいてきた。 「いかがなされましたでしょうか?」 「あの階段の下に座り込んでいる踊り子じゃがのう」、アヤマロは声を潜める。 「何故一人だけ踊らぬのじゃ?気になって仕方がないぞえ。客人たちの手前、みっともないから一緒に踊るように言え」 ヒョーゴの内面の恐慌はさらにひどくなった。タカマキは貴賓室に控えていてさきほどのヒョーゴとキュウゾウのやりとりを目にしていない。あの女がキュウゾウであることを知らないに違いなかった。 「確かに……」 タカマキは階段の下を見て、いぶかしげに首をかしげる。 「何故あの女だけ踊らないのでしょうね。私としたことが、見落としておりました。それに……見慣れない顔ですが、……おかしいな」 最後は、半ば独り言のように呟いている。 「とにかく、いますぐに女には舞台に上がらせます故」 タカマキは、あたうる限りの小声で応じた。 ヒョーゴは、できるものならば去っていくタカマキに追いすがって事情を説明し、なんとかキュウゾウを放って置いてもらい、うまい理由をつけてアヤマロもなだめてくれるように頼みたかった。しかし、今は一瞬たりとも、御前のそばを離れることなど許されるはずがない。ヒョーゴは、料理にも酒にも手をつけずに、表情のうかがい知れぬ黒眼鏡の奥から、じと自分の隙をさぐっているかのようなツネトモに、僅かな動揺をも悟られぬようにするのが精一杯だった。 しかし、ことの成り行きから目をそらすわけにもいかず、見ているとタカマキはキュウゾウにつかつかと近づいていき、何事か盛んに話しかけている。 さすがに、見知らぬ踊り子の存在は、タカマキに警戒感を与えたらしい。厳しい態度で問いつめると、キュウゾウはしばらくじっと半眼のままタカマキの言に耳を傾けていたが、やがて顔を上げて小声で何かを囁き返すのが見えた。いくら完璧に女装をしたキュウゾウでも声音を聞けば、女ではないことはすぐに暴かれてしまうだろう。キュウゾウは、タカマキに自分の正体を打ち明けたのに違いなかった。 さすがのタカマキも、うっとたじろぐ様子が見て取れ、信じられぬという面持ちで一歩後ろに退って赤いコルセットの女を眺め回していた。 タカマキは再び、御前の元へととって返してきた。アヤマロに、事情を説明したいのに違いない。だが、踊り子を巡るやりとりにすっかり興味を示した様子のキミマロたちの手前、たとえ小声であっても踊り子の正体を説明するなど不可能な状況であった。 「なんじゃ?踊らぬのかえ、あの女は」 「はてさて、ここの従業員はみな完璧に教育の行き届いたものばかりだとうかがっておりましたが……」 キミマロが皮肉な口調で言う。このままでは、御前の面子も、ひょっとしたら商談の成功も失われてしまうかもしれないのだった。 「余に恥をかかせるでないぞ。差配の命令じゃ、あの者に踊れと言え」 「あ……、あの者は……、特別な出し物のために、後ほど一人で踊ることになっておりまして、ただいま舞台脇で待機させておる次第でございます」 タカマキは、口から出任せを言う。 よりによって、なんともできの悪い言い訳を考えついたものだ、とヒョーゴは唇を噛む。 「左様であらしゃるか。あのように近くで待っているのならば、出番はすぐなのであろうな。さらに一人舞台をつとめるとなれば、さぞや芸事にも秀でた者であろう。余は早く見たいぞ。そして何よりも、今日招いた大切なお客人に、披露したいものじゃ。待っているぞえ」 「はっ」 すでに思考が停止したらしいタカマキは、キュウゾウのもとにとって返し、再び何事か懇願している様子だった。キュウゾウは僅かに視線を上げたまま、無言で耳を傾けていた。そして、ヒョーゴが唇の動きを読んだ限りでは、「承知」と呟き、あとはただ舞台で行われている舞踏の演目にじいっと見入っていた。 まさか……、本当にやる気なのか?あいつ……。 ただでさえ、ツネトモに一時たりとも隙を見せぬようにぎりぎりに緊張を保ちつつ、御前の警護をし続けている状況であった。さらに不測の事態によって、よりによってキュウゾウが……、あの格好で踊ることになりそうなのだ。 ——だめだ、俺は耐えられん……。いや、それ以前にあいつに踊りなんか踊れるものか。おそらくあいつは無様な姿を晒し、直に御前にも恥をかかせることになるのだ。キュウゾウ自身の恥などもはや知ったことではなかったが、御前が被る被害と、それを目の当たりにしなければならぬ自分の立場を思うと、ヒョーゴはいたたまれなかった。できることならば、頭を抱えてテーブルに突っ伏したい。いや、何も見たり聞いたりしなくてもいいように、この場から走って逃げ去りたかった。 ——だめだ、だめだ、だめだ。俺には御前の警護が……。よりによって、こんなときに……。 「ご気分でも悪いのかな?ヒョーゴ殿」 ふと、キミマロが尋ねてくる。ヒョーゴの漆黒の髪の生え際にはじっとりと汗が滲み、填めたままの手袋の中で手がぬるぬるとし始めていた。 「い、いえ。少し暑くて、のぼせたのかもしれません」 ヒョーゴのもはや隠しきれぬ動揺を、警護にあたっての過度の緊張故と受け取ったのだろうか。ツネトモはヒョーゴだけにわかるように、ふふんと鼻で笑った。 やがて、舞台の群舞がフィナーレを迎えた。そして、踊り子たちが退場すると、ただちに骸骨たちは次の曲目を奏で始め、先ほどよりもゆったりとした調子の、この種の異国の音楽を聞き慣れぬヒョーゴの耳には、いささか猥らに聞こえる曲が響き始めた。 ふと気がつくと、キュウゾウの姿は階段の下から消えていた。そしてスポットライトで照らされた主舞台に、赤いコルセット姿が映える長身の踊り子が姿を現した。 「おお、ようやく舞台にあがってきおった。どれ、キミマロ殿とともに、とくと踊りを鑑賞するとしようか……」 アヤマロに言われては、ヒョーゴも舞台を無視するわけにはいかないではないか。 ——どうすればいいんだ俺は……、いっそ……、いっそ消えてしまいたい……。 ヒョーゴにとってこれは新手の責め苦であり、かの大戦中にもついぞ経験したことのない種類の窮地であった。 金髪の踊り子は音楽に合わせてゆっくりと身体を動かし始め、ヒョーゴがたまらずに汗を拭く振りをしながら、なるべく視界から舞台を隠そうとしている間、一回転して後ろを向くと背のあたりまで落とした羽根のストールを広げ、小さく腰を揺らして見せた。そのままストールを効果的に使いながら、身体をくねらせ、しならせたりして、ポーズを決めてみせる。キュウゾウの動きは、さきほどまで演じられていた踊り子たちの踊りや、静止したときの姿勢を正確に再現し、音楽に合わせて再構築したものであった。 身体が柔らかく、並はずれた運動神経を持つキュウゾウにとって、見たばかりの踊りを自分の肉体で真似ることなど、わけはないのだった。剣を振るうときにもごく自然に生まれる華麗な動きで見る者を幻惑するキュウゾウは、むしろその辺の踊り子などよりも、優れた踊り手であるとも言えた。 だが、ヒョーゴはキュウゾウを直視し、客観的に見ることなどとてもできなかった。 キュウゾウは、むろん全く愛嬌など振りまきはしなかったが、言いつけ通り伏し目がちに保った瞼の下から紅の視線をあちこちに走らせると、それはそれで一種凄みのある色気を醸し出しているのであった。 そして当然ヒョーゴの困惑など意にも介さずに、キュウゾウは淡々と音楽に合わせ、両手を上にあげて腰を回したり、片足を高くあげてぐっと背中を反らしてみたりする。 そのあまりにも扇情的な姿態に、酔いが回ったらしい客たちの間から、口笛が飛び、やんやの喝采が湧き起こった。 「——畜生!あいつめ、なんていやらしい腰の動きをさせやがる」 普段はあのぴっちりとしたインナーの上に長い外套を着込み、禁欲的で厳しい佇まいのキュウゾウが、ほとんどヒョーゴにしか見せたことのないはずの内股や白い太股を惜しげもなく公衆の面前に晒しているのである。それも劣情を催させるような動きまでつけて。 羞恥心で死ねるのならば今まさにこの瞬間に死ねるような気がした。だが、よく考えてみれば、異国風の猥らな女の下着を身につけて、恥ずかしい踊りを踊っているのはキュウゾウなのに、なぜこの自分が頬の焼けるような思いをしなければならないのだろう。 落ちつけ、冷静になれ、冷静に……。あれがキュウゾウだと思うから恥ずかしいんだ。普通の踊り子が踊っていると思えばいいんだ……。俺は何も知らん。 ヒョーゴは恐る恐る、御前とキミマロの様子をうかがってみたが、二人とも今のところキュウゾウの踊りに惹きつけられているようだった。ツネトモはさすがにヒョーゴの単なる緊張とは思えぬ挙動不審に気付いたようだったが、その理由までは推し量りかねていた。自分では女の踊りに見とれることもなく、あくまで気を緩めずに任務を遂行しているのは大したものであった。

「いい女ですね。さすが、御前の仰せの通り、粒よりの踊り子が揃っているようだ」 キミマロは、食事のあとに運ばれてきた甘い焼き菓子を切り分けて、口に運びながら言った。 「お気に召されたかな?あとで、あの女をそなたのもとにやらせてもよいのだがのう」 アヤマロがほくそ笑むわきで、ヒョーゴは思わず手にしたナイフを取り落とし、たちまち御前の「不躾な」と言外に非難する眼差しが飛んでくる。 「いや、もうじきこの店をお譲り頂けるのでしたら、その必要もないでしょう。それに私は商品には手をつけない主義でございましてね」 「ほほう、それでは今宵はよい買い物をされたということじゃな」 「まさに御前の宝とも言えるこのような店を手にすることができるとは、まことに光栄に存じます」 会話の間に演奏はフィナーレを迎え、キュウゾウはコケティッシュな動作でストールを左右に揺すってみせながら、上半身を大きく反らして派手に最後のポーズを決めた。そして無駄のない動作で体勢を立て直すと、いささか機械的な動作で深々とお辞儀をし、さっさと舞台の袖に消えた。 ヒョーゴは、目立たぬように大きく息をついて、眼鏡を外すと手拭いでごしごしと拭き、しとどに濡れた額をざっと拭った。これでやっと完全に御前の警備に没頭できるはずであった。 「では、例の異国の最上の発泡葡萄酒で商談成立を祝うとしようか」 アヤマロの目配せで、氷の入った銀の容器に入れられた異国の酒瓶が運ばれてきた。ぽんと、景気の良い音とともに栓が抜かれ、泡立つ薄い色の飲み物が、それぞれの盃に注がれた。アヤマロが盃を掲げようとしたそのとき、ふいに広間の前方の扉が大きく開かれた。 入ってきたのは長い髪をなびかせて、白粉をはたいた顔にはんなりとした化粧をほどこした若者であった。一見軽薄そうな立ち居振る舞いながら、どこかあたりを払うような際だった華やかさを備えている。 「やあ!」 頭を巡らせて、アヤマロは目を剥いた。 後編 part2に続く |