眠るより楽なことはない? 誰ですか、そんなことを言ったのは。

眠りは危険なんですよ。

無防備になりますからねぇ、クックック……

ほら、そこを見てごらんなさい。眠りから覚めないために、苦しそうにもがいている少女がいますよ。

文字通り、悪夢にむしばまれているというわけです。

「うくっ、ん〜……」

白衣の男が少女を鉄の板に乗せ、メスでなでています。

このような光景は過去、二次大戦中のドイツなどで頻繁に見ることができました。

体を切り開き、様々な薬品の反応を見たり、どこまでなら内蔵を切り取っても死なないか、そういったことを調べるために。

あれは、大変な悪夢でした。

「ぅ、くぅ〜……っ」

しかし、そんな実験とは少々毛色が違うようです。

男は少女を殺そうとはせず、逆に新しい命を吹き込もうとしているようです……

「あ、う……」

準備が整ったようですね。

さあさあ、起きてください眠り姫。

空も白んでまいりました。

夢の続きを見るには絶好の日和でございますぞ?

***

「うわあああああ! はぁ、はぁ……夢か、助かったぁ。まったく、なんで嫌な夢に限ってこんなにリアルなんだ?」

これ以上ない最悪の夢だった。

目は見えないし、体も動かない。

痛みもないっていうのに、体の中身を根こそぎ引きずり出されてるのは分かる。

そんな悪夢。

心臓を捕まれる息苦しさと、脳をはがされたときの時間がひっくり返るような感覚が妙にリアルで、未だに余韻が残ってる。

ああ、気分が悪い。

目をこすり、体を起こす。

「……だるい」

やけに体が重い。

おかしいな、昨日は早く寝たんだけど。

まだ月曜だし、授業中に昼寝したらうるさいだろうな。

いや、いつ昼寝しても怒られるのは一緒か。

時計の針は……七時半!? なんてこった、飯を食う時間はないな。

「よっこらしょっと」

起きあがると、体がギシギシと音を立てた。

まるで油の切れた自転車みたいだ。

寝違えたか、寝冷えでもしたのかな?

気を取り直して、洗面台へ向かう。

どんなに忙しい朝でも、髪のセットはオレにとって欠かすことのできない日課だ。

というのも、オレは女に間違えられるほどの童顔だ。

せめて髪の毛くらいかっこつけないと、男に見えない。

でも、悪いことばかりじゃない。

この顔のおかげで女の子ともすぐ仲良くなれるし、堂々とスイーツを注文できる。

「スーパーハ〜ド♪ ららららららら♪(オレ、古い歌を知ってるよなぁ)」

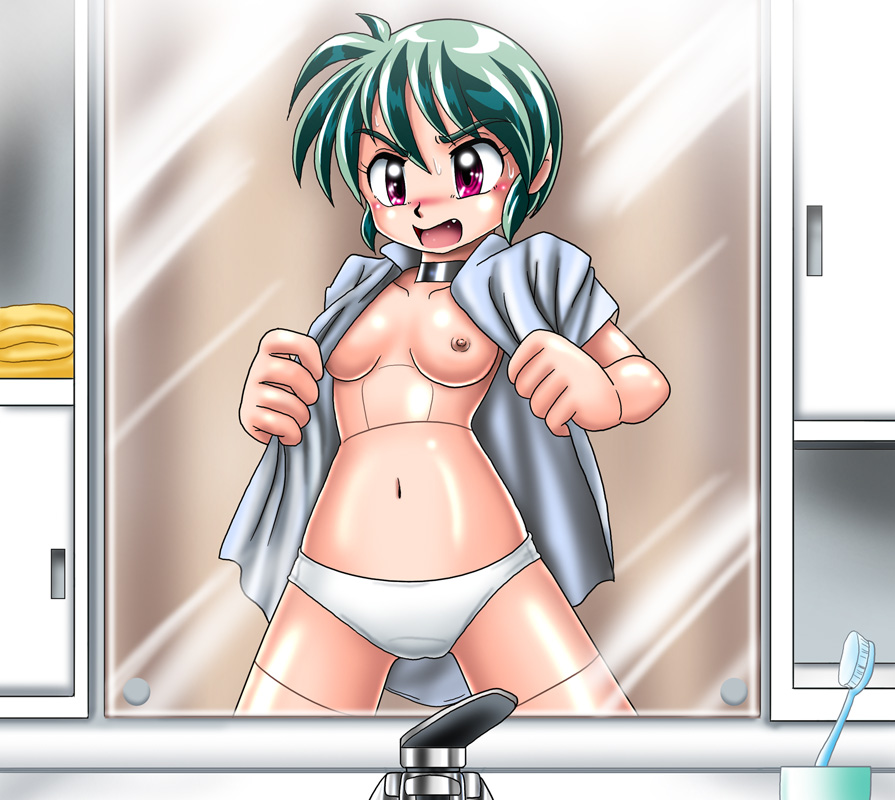

鏡を見ながら髪を整える。うん、相変わらず女顔だ。

しかも、今日はニキビも無くやたらと肌が白い。

まったく、オレはうるおい素肌なんかいらないんだけどなぁ。

「おっし、セット完了……?」

違和感を感じて、じっと鏡を見る。

何かがおかしい……

「……あ〜そうか。シャツを着ないで寝たのか昨日は。ど〜りでオレのセクシーすぎる胸が見えるわけだ……セクシー?」

ガバッ!

な、な、ななな……

「なぁーーーーーーー!!!」

ご近所様には大変ご迷惑になる奇声。

でも、気を使えるほどオレの脳は平静ではない。

無いはずのものがあって、あるはずのものが無い。

これは夢か、夢なのか? どうせ夢ならちょっとうれしい……コラ自分! この一大事になんて不謹慎な!

「はっ、いかんいかん。我を忘れてしまった」

オレは蛇口を目一杯ひねり、勢いよく流れる水に頭を突っ込んだ。気が動転しているせいか、水の冷たさも感じない。

水をぬぐい、もう一度鏡を見るが……鏡には相変わらず胸が映っている。

目を閉じ、深呼吸をしてから下を見ると……控えめに自己主張した胸があった。

加えて、我が息子の姿が見あたらない。

「……引っ込んでるのか? いや、まさかなあ。確かにオレのは小さいけどさ」

息子の消息を探っていると、見慣れない穴に指を突っ込んでしまった。

「あふぅ……」

指の擦れる感じがなんとも心地よい。

癖になってしまいそうだ……

「これは、くふ、悪くない……」

「……クレハ、起きたの?」

「げっ!?」

母さんの声にはっとする。

ど、どうしよう? あんたの息子は実は娘で朝からあそこに指を突っ込んでましたなんて言うか? いいや、それはまずい! 何か人間として大切なものが、砕け散って夜空のお星様になってしまいそうだ。

オレは下着を着るのも忘れて学ランを羽織り、鞄を持って玄関へ駆けだした。

「ちょっとクレハ、どこにいくの!?」

「学校に決まってるだろ!」

「待ちなさい、クレハ!」

***

学校に着く頃には、オレもある程度の落ち着きを取り戻していた。

いや、落ち着いてる場合じゃないのかもしれないが。

ガラッ

教室に入るなり、壁によりかかって暇そうにしている友人と目があった。こいつの名はネコヤナギ。

悪いヤツではないのだが、騒がしい男だ。

疲れているときは極力相手をしたくない。

かといって、目を合わせて無言というのもバツが悪い。

オレは平静を装って声をかけた。

「よう」

「お、クレハじゃねえか。どうしたんだよ、今日の髪型おかしいぞ」

思った通り、こいつは壁を離れてこちらへ近づいてきた。

「うるさいなぁ、時間がなくてそれどころじゃなかったんだよ」

「そーかい、そりゃ残念だったな。まあいいじゃねえか。その方が女にもてるかも知れねえぞ、っと」

ネコヤナギのやつが後ろからのしかかってきた。

こいつは身長の低い友人にのしかかる癖がある。

いつものことだけど、うざったいなぁ。

「重てぇ〜……オメエは子泣きジジイか」

「ははははは……あれ?」

「なんだよ、どうかしたのか」

「あ、ああ、なんでもない。…………なあ、お前さ、クレハだよな?」

「は? 他の誰に見えるのさ」

「いや、なんかいつもよりかわいい……いやいやいや、ふ、雰囲気が違うなぁって」

げ、ネコヤナギのやつ意外に鋭い。

こんなところでばれたら騒ぎになるだろうなぁ……

「そーか? 髪を下ろしてるからだろ? な、なにじ〜と見てるんだよ」

そういいながら、オレはいつの間にかはにかんだような笑みを浮かべていた。

い、いかん。

照れてしまう。

女になったからか? おいおいよしてくれよ、オレは男に惚れるのか!? まて、これは一時の気の迷いだ。

きっと一分後には普段通りのオレに戻るんだ。

そうだ、一分でいいからこの場から離れないと……

そんなとき、ちょうどいいタイミングで教師が教室に入ってきた。

ナイス教師!

「あ、先生だ、席に着かなくちゃ。じゃあな」

「お、おいクレハ!」

***

授業が始まった。

ネコヤナギに触られてからやたらと胸が気になってしまい、必死に脇で隠す。

ちくしょう、さらしでも巻いてくれば良かったぜ……って、さらしなんて持ってないか。

とにかく何とか……そうだ、ベルトがあるじゃないか。

オレは机に伏せるふりをしてベルトを外し、胸に巻き付けた。

少し息苦しい気もするが、これで見た目はどうにかなった。

とりあえず、これで今日はやり過ごそう。

「ふぅ…………」

教科書を見るふりだけしながら、授業を受ける。

でも、なんでこんなことになったんだ? 何か昨日、特別なことをしたっけ? う〜ん……ないよなぁ。

飯の後急に眠くなって六時くらいに眠ったのは不自然といえば不自然だけど。

夕食に薬でも盛られたかな? 盛るとすれば母さんだが、オレを女にするメリットはない。

……あのババアなら、毒薬の一つも盛りかねないけどな。

そもそも、そんな薬を手に入れるネットワークがあいつにあるとは考えられない。知り合いに薬剤師なんて……いや、いたな。

近所に住んでる母方の叔父が、医療器具メーカーの研究所長をやっている。

あの人なら、睡眠薬くらい手に入るだろう。

ひょっとしたら、新薬の実験台にされたのかもしれない。

「……ねえ」

とにかく、怪しいのは母さんとおじさんだ。

帰ったら問いつめてやろう。

でも、それからどうするか……

「ねえ、ねえってば」

「んあ?」

顔を上げると、隣の席のカヤノがオレの顔をのぞき込んでいた。

「なんだよ」

「もう授業終わってるよ?」

「えっ!?」

周りを見ると、教科書を持ってるのはオレだけで、他の生徒はトイレに行ったり、雑談に興じていたりした。

「うわっ、はっずかし〜……」

「どうしたのよ。悩みでもあるの?」

「それは……まあ、な」

今朝起きたら女になっていた、などと誰が言えようか。

仮に言えるヤツがいたとしても、そいつは清水の舞台から飛び降りるようなバカか、危ない薬をバツッと極めた妄想族に違いない。

「相談に乗ってあげよっか?」

「いいよ、別に……」

薬なら効き目が切れるということも期待できる。

今相談しても、恥ずかしい思いをするだけかもしれないからな

「あっそ。次の時間は理科だから、先に行ってるね」

***

今日の理科は珍しく面白そうだ。

教師は銀色のボールのような機械を持ち込み、何やら準備をしている。

あれはテレビで見たことがある。

確か静電気を起こす機械だ。

「この機械はバン・デ・グラーフ型の静電高圧発生装置で、要は静電気を起こす機械だ。早速だが、感電してみたいヤツはいるか?」

なんとも物騒な物言いである。

感電したいかと言われて喜んで手を挙げるヤツなんているのかよ。

「ん、なんだ。いないのか」

当然、誰も手を挙げたりはしない。

このまま授業は進むかに思われたのだが……

「先生! クレハがいいと思いま〜っす」

「なにぃ!?」

ネコヤナギの野郎は血迷ったのか、このオレを指名してきた。

「クレハは今日、髪の毛をセットしてこなかったそうなので、静電気で立ててやればちょうどいいと思いま〜す」

いつの間にか、オレが実験をするという空気が教室の中に満ちていた。

こうなれば、逃げるのは容易でない。

覚えてろよ、ネコヤナギめ。

「そうか。じゃあクレハ、前に来なさい」

オレの目の前には、ブンブンうなりを上げる銀色の物体がおかれている。

痛くないから、安全だから。そういわれても怖い、怖いものは怖い。

ええい、なるようになれだ!

「えい!」

ガ、ガガガ……

オレが触れると、静電気は大きな火花を散らして体に流れ込んできた。

なんだか、機械の様子もおかしい。

なにか本能のようなものがオレに警告を出す。

やばい、これは危険だ。手を離せ!

しかし、いくら力を込めても手が動かない。

両手はだんだんと熱くなって、許容量を超えた電気が一気に体へと流れ込み……

『ピガァ!?』

……気が付くと、チャンネルの合わないテレビのようなノイズがあふれ、目が見えなくなっていた。

ザーザーと酷い耳鳴りもする。

ショックでどうにかなってしまったのだろうか?

「だい……か? おい……クレ……」

「……と……安全……よ、あぶな……」

しばらくすると、だんだんと視界が開けてきて、声も聞き取れるようになってきた。

まだノイズはあるが、なんとか人の輪郭くらいは見てとれる。

「……にかく落ち着きなさい! クレハ……か?」

先生の声だ。まったく、こんな危ないものを実験で使うなんて信じられないよ。

あまり大丈夫ではないのだが、オレは騒ぎになるのは嫌いだ。

ちょっと無理をして、自分の状態を伝える。

『ズズ……ダ、だ……だいじょうぶ、です。ちょっと、めまいがするだけで』

「ホントに大丈夫なの? すごい音がしたわよ」

カヤノの声だ。あまり大丈夫じゃない気もするが……まあ、すぐに収まるだろう。

「先生! オレがクレハを保健室に!」

「そうだな、たのむ」

ネコヤナギの声がする……ちょっとまった。

あいつに抱きかかえられたら体のことがばれちまうぞ! まずい、それはまずい! 今朝はあわてたせいで下着も着けてないし!

「だ、大丈夫だって! 大げさだな〜みんな。ほら、見てくれよ。元気元気!」

オレはふらふらしながら立ち上がり、懸命に無事をアピールした。

「本当? でも……」

言いよどむカヤノ。

その視線の先には、表面が真っ黒に焦げた、くだんの静電気発生装置が床に転がっていた……うわ、壊れてるじゃないか。

よく見たら、オレの手も焦げてるし!

「うわあぁぁ……あれ、おかしいな。何ともないぞ」

「うそ!?」

手のひらを見て、カヤノが心配そうに尋ねる。

「いや、本当だって、全然痛くない。機械のすすが手に付いてるだけだよ。たぶん、洗えば落ちるよ」

この後、教師に大ブーイングが巻き起こり、どたばたしたまま授業は終わった。

ちなみにだが、この黒ずみは意外にしつこくて、石けんで洗っても落ちなかった。

***

昼休み。

オレはネコヤナギの生暖かい視線を逃れ、屋上へとやってきていた。

屋上は本来立ち入り禁止だが、まあ細かいことはいいじゃないか。

ちょうどいい日陰を見つけ、ごろんと横になる。

「……しんど」

とても動く気にはなれなかった。

電気ショック以降、筋肉痛みたいに体はギシギシだし、力は入らないし、わずかだが眼のノイズも残ってるし……まったく、ついてないよな。

そう、今のオレには付いてない。

「………………プッ」

ああだめだ。なんでオレって肝心なときに限ってど〜でもいいことばっかり考えるんだ?

「……何笑ってるの?」

「ぶはっ!?」

気付いたら、カヤノがオレを見下ろしていた。

この女、オレが考え事してるときを狙って話しかけてないか?

「なんでお前がここにいるんだよ!?」

「こっちのセリフよ。ここ、立ち入り禁止」

「じゃあお前も入ってくるなよ」

「嫌よ。屋上好きだもん」

せっかくネコヤナギをまいたのになぁ、カヤノはノーマークだった。

あ〜あ、昼はゆっくりしたかったんだけどなぁ。

弁当と水筒を持ったカヤノが、オレの隣にぺたんと座る。

「ご飯、食べないの?」

「……なんか腹が減らないんだよ、朝飯も食ってないんだけどなぁ。やっぱ電気ショックのせいかな?」

「そうなんだ……ねえ」

「ん?」

「クレハさ、なんか雰囲気変わったよね」

「えっ?」

「なんか、なんて言うのかな……今朝から気になってたんだけど。クラスの中で、クレハだけが違うって感じがするの。錯覚かなぁ?」

ネコヤナギだけではなかった。

このクラスメイトも相当に鋭い。

「やっぱ、カヤノもそう思うんだ……」

暖かい風が屋上を吹き抜ける。

なぜか、オレは話してしまいたい衝動に駆られた。

同じ女になったから親近感がわいたのだろうか。

いや、元々カヤノが人の秘密を言いふらしたりするヤツじゃないからかも知れない。

カヤノとは別に付き合ってるわけじゃないが、女友達の中では一番仲がいい。

共通の趣味があるわけじゃないんだが、一緒にいてもいいというか、近くにいても疲れないというか……そうか。こいつは癒し系なんだ。

何が癒しかはいまいちわからんが、少なくともネコヤナギと一緒にいるよりはよっぽど心が安らぐ。

オレは、思い切って話してしまうことにした。

「あのさ、カヤノ……」

「なに?」

「お前さ、普通じゃありえないこととかさ、起きると思うか?」

「ありえないって、たとえば?」

「たとえば、朝起きたらその……女になってたとか」

「…………」

気まずい沈黙。

失敗した、こんなことなら話さなければ良かった。

「や、やっぱ何でもない。忘れてくれ」

「……信じる」

「へ?」

「クレハがそうだっていうんなら、信じる」

おいおい待ってくれよ。

クレハだったら信じる? なんだこのドキドキな展開は! 嘘だろ、それってオレに気があったってこと? や、やべぇ……ここは冷静にだな……

「あ、あはははは! のどが渇いたなぁ。なあカヤノ、その水筒は麦茶だろ? ちょっとくれよ」

「いいよ」

カヤノに差し出された麦茶をオレは一気にあおった。

しかしなぜだろう、麦茶の味がまるでしない。

バリ、バリ……

「なあカヤノ、これホントに麦茶か? 水じゃなガガキイイイ……?」

「え、ちょっとクレハ?」

『ぴギがビブビバビ(いやなんかのどが)……が、ぴゃあ!?』

なんだ!? のどが、ガ、う……

『ウエェ!?』

のどのしびれに、たまらず麦茶をはき出す。

はき出したそれには、小さなコイル、はがれた銀色のメッキのようなもの、短い電線が混じっていた。

「きゃあ! な、なにそれ……」

『ビ、ブツッ、ツ……ガ、カカ……(オレにも何がなんだか)』

「クレハ? ちょっとどうしちゃったの!?」

驚きのあまり、カヤノは今にも泣き出しそうな悲鳴を上げる。

どうしたのかと言われても、オレにだって分からない。

ただのどが……のどが……う、ひ、開く!?

ピーピーと、警告音のような音が鳴り出した。

直後、のどが『外れ』て、中から円柱形の機械がごとりと床に落ちた。

「いやあああああ!」

悲鳴を上げ、カヤノが走り去る。

待て、行かないでくれ! オレを一人にしないでくれぇ!

そう叫ぼうとしても、オレののどから声は出なかった。

『………………』

オレはがっくりと膝をついてうなだれた。

理解しがたい事態にあ然としたということもあるが、何よりカヤノが泣きながら逃げていったことが悲しかった。

その元凶になったであろう、のどからこぼれ落ちた物体を手に取る。

それは円柱というよりかまぼこ型の機械で、上面が網目状になっている。

ここから麦茶がしみこんだようだ。

表面は銀色で、真新しい。

底の部分には電極とジョイントのための金具があり、このまま差し込めば固定できそうだ。

オレは水気を取り、謎の機械首の空洞に押し当てた。

カチリ

『ブツッ……ピィーー……』

思った通り、それはのどにぴったりと収まった。

開いていたのども、しばらくすると元に戻った。

『ガ、ア、あ、あああ〜……やっぱり』

声が出る。

間違いない、オレの声は……この機械から出ている。

「もしかして」

オレは疑念を抱き、体のあちこちを調べた。

調べるごとに、疑念が確信に変わっていく。

オレの体には、よく見ないと見落としてしまいそうな筋が無数に走っている。

それは手術による切開の後のようなものから、間接の接合部のようなものまでさまざまだった。

異常な夢、やたらに長かった睡眠時間、女の体、引き留めるような母の態度、医療器具メーカーの叔父、不自然な感電、そして、オレの体から出てきた鉄くずや機械。

すべてのことが、一つの事実を指していた。

「オレの体は……機械なんだ」

いったいどこまで機械なのか、それは分からない。

だが、少なくとも寝ている間に改造されたのは間違いない。

「こんなことができるのは、あの人しかいない……」

***

「えっ、お前バックレんのか?」

「ああ、上手くごまかしてくれよ。頼むぜ、ネコヤナギ」

オレは教室に戻り、ネコヤナギに早退する旨を伝えた。こいつはサボりの常習犯だ。

オレがいないことも、なんとかうやむやにしてくれるだろう。

「ま、そんなときもあるか。これで貸しひとつだぜ?」

「ふざけんな、電気ショックの生けにえにしただろ。これでチャラだ」

そういって、オレはかばんを手に取った。

帰り際に、カヤノとすれ違った。

オレは一言「ごめんよ、驚かせて」とだけ言って、そのまま教室をでた。

「まってクレハ!」

「え……?」

カヤノの声にふっと後ろを振り返る。

「……私の方こそ、ごめんなさい」

「ううん、いいんだ。じゃあ、また明日、な」

そう言ってカヤノと別れた。

だが、オレに明日がある保証はない。

幸い、校門に教師の姿はなかった。

こっそり学校を出て、オレはその足で叔父の研究所へ向かった。

学校と研究所はわりと近い。

普段なら、なんてことない道のり。

だが、それがやけに辛かった。

ゆっくりとしか動かない足。

当然だろう。

オレは今日、朝から一度も充電していないのだから。

研究所に着く頃には、歩くのがやっとという風になっていた。

受付まで行き、叔父に面会したい旨を伝える。

受付の若いお姉さんは電話で二言三言やりとりをすると、立ち上がり、オレを叔父の部屋まで案内してくれた。

叔父がいるという研究室は地下にあり、その扉は分厚い防火扉だった。

重要な書類が保管してあるのか、もしくは事故の危険がある実験をする部屋なのだろう。

重い扉を開けることでエネルギーが底をついたのか、オレは部屋に入るなり前のめりに倒れてしまった。

部屋の中には、叔父が一人で机に向かっていた。

「やあ、クレハ。君のお母さんから連絡は受けているよ。注意も聞かずに学校へ行ったそうじゃないか」

「おじ、さん……」

「ここへ来たと言うことは、どういうことなのかもう分かっているだろうね?」

「まあ、だいたい、ね……」

「そのままじゃ辛いだろう。待っていなさい。今充電をしてあげるから」

おじさんはオレの服を脱がせると、胸を縛ったベルトを外し、背中にケーブルを突き刺した。

「うああ……」

思わず身震いする。

自分の中に電気が流れ込んで来るという、不思議な感覚。なぜか、とても気持ちよかった。

さらに不思議なことに、叔父の前で、しかも女の体で裸だというのに、恥ずかしいという感情が全くなかった。

どちらかというと、見られてうれしい。

照れくさいといった感じだ。

ネコヤナギのときもそうだが、オレは男にほれっぽくなってるのかもしれない。

いや、この体を作ったのが叔父だからなのかもしれない。

叔父は、背中にケーブルを突き刺したままのオレを床に座らせる。

そして正面にかがんで、優しく、諭すように話し始めた。

「で、何か聞きたいことがあるんだろう? おじさんに言ってみなさい」

「オレの体は……どこまで機械なんだ?」

「残念だが、完全に機械だよ。脳を初めとする器官を加工して使ってはいるが、手を入れていないところは一つもない」

「オレは、もう人間じゃないってことですね……なんで」

すまなそうに、叔父は表情を曇らせる。

「……すまないとは思っている。だが、君の両親は了解の上でやったことなんだよ」

「なんでオレに隠したりしたんです!」

「母親から伝えるように頼んであったんだ。君の人格を奪うのは私の本意ではなかった。だから、せめて母親の口から真実を……」

「オレはサイボーグにあこがれていたんです!」

「……へ?」

「そんなにこそこそしなくたって、言ってくれれば改造されたのに。ああ、機械の体……最っ高!」

叔父はただあ然として、オレのいっていることが理解できていないようだった。

「ほ、本当によかったのか? お前は実験動物として親に売られたんだぞ!?」

「別に、オレを売るヤツらのことなんてどうでもいいし。それに、機械になれるなら実験動物になってもいいよ。そうそう、今日静電気発生装置を触っちゃったんだけどさ。壊れてないか見てくれない?」

「あ、ああ……じゃあ、そこの台に横たわりなさい」

オレはうれしくてたまらなかった。

こうしておじさんに体を開かれ、機械の自分を触られるなんて……ああ、オレは本物のサイボーグなんだと実感できる。

初めは痛いかなと心配したが、おじさんのメンテナンスは思ったよりも気持ちが良かった。

ケーブルを抜いたり外したりする電気の信号も、痛いと言うより心地よいくらいだ。

「コンデンサが壊れているな……う、メモリが半分焼けてるじゃないか。クレハ、記憶障害はなかったのかい?」

「何も感じなかったけど、体がやたらに重かった」

「ふむ、動きが鈍ったのはエネルギー不足ではなく、モーションプログラムのメモリ異常が原因だったのかもしれないな。危なかった、これを放置したらクレハの記憶が消えていたかも入れない」

「それは嫌だなぁ……」

「ちょっと待ってろ、ヒューマンエミュレートを解除するから」

パチン

「ガガ……あ、わあ! 目の前がモニターみたいに……」

「メモリ破損を調べてみろ」

「メモリ破損率は48%、許容範囲外、修理してください……す、すごい。サイボーグみたい」

「みたいじゃなくて、そうなんだがな」

「そういえば、どうして女の体なんかにしたのさ?」

「あ、それは……」

おじさんは顔を赤らめ、一瞬たじろぐ。

叔父は独身だ。

ひょっとしたら、女顔のオレに目を付けていたのかも知れない。

まったく、オレの一族は変人揃いだな。

オレを含めて。

「わかった、おじさんの趣味だろ、そうなんだろ? 別に責めないよ。その代わり、オレをおじさんちに住まわせてくれよ。あの家にはもう帰りたくないからさ」

「そ、そうか……かまわんぞ。どうせ、私が引き取ることになっていたからな」

「ふ〜ん、おじさんはオレを見捨てなかったわけか……どうして?」

「会社の方針とはいえ、甥っ子を機械に変えてしまったんだ。エゴだとは思ったが、せめて私が守ってやらなくてはと、思ってな……いいんだぞ、責めても」

なぜだろう、オレにおじさんを責めるつもりがまるでない。

むしろそのことばにドキッとしてしまった。

……もうオレは機械なんだ、何を気にすることがある。

自分に、自由になろう。

オレは立ち上がり、おじさんに抱きついた。

「な、クレハ?」

「なんかさ……オレ、おじさんのこと好きみたいだから。こうしてても、いい?」

「私が好きだなんて、お前は元々男なんだぞ?」

「このために女にしたんだろ? だったらいいじゃん……そうだ、もしおじさんの好みだったらさ、少しは女の子らしくなるよう努力するよ」

オレは満面の笑みでおじさんに笑いかけた。

***

おやおや、眠り姫は悪夢がお気に召したようですな。

私はナイトメア。

数々の悪夢を見てまいりましたが、このようなことは初めてです。

真の悪夢とは、すなわち現実。

人は夢ではなく、この現実に苦しめられるものなのですけれどねぇ。

ですが、ご用心なされよ。

それでも眠りは危険なのです。

機械になった今、あなたのあずかり知らぬところで、心を支配されてしまうやもしれませぬぞ。

ゆめゆめお忘れ無きよう、クックック……